野菜不足が気になる方へ、1日の摂取量目安と上手な摂り方をご紹介

毎日の食事で野菜不足だと感じている人はいませんか?野菜は積極的に食べた方が良いと思っていても、バランスよく食べるのは大変ですね。

今回は、野菜の摂取量の目安とあわせて、野菜の重要性や多く食べられる工夫を紹介します。

1日の野菜摂取量ってどれくらい必要なの?

毎日意識して食べたい野菜。1日の摂取目安はどのくらいか、どうすれば目標量を摂取できるか気になりますよね。ここでは、厚生労働省が定める目標量と、野菜の種類ごとの目標量、実際に摂取できている人の目安などを解説します。

厚生労働省が定める量は350g以上

野菜不足解消のためには、毎回の食事の中に意識して野菜を取り入れたいものです。厚生労働省の「健康日本21」によると、成人の場合1日当たり350g以上を目標としています。

この350g以上とは、健康な生活を維持するための目標値で、生活習慣病を予防する目的があります。

1日350g以上は、生野菜であれば両手で3杯、茹でたものなら片手で3杯程度が目安です。小鉢にすると5皿分くらいが目安。普段の食事では、毎食野菜の小鉢を1皿以上、1日に5皿以上摂ることを目指しましょう。

(引用:厚生労働省「eヘルスネット」―「野菜、食べていますか?」)

また、お米や肉、魚などの食品も組み合わせてきちんと摂ることが大切です。野菜を350g以上食べるとなると、ほかの食品の摂取量が減ったり、栄養素が偏ったりしてしまうことがあります。野菜をしっかり摂ることを意識しながら、必要な栄養素を、まんべんなく摂れるような献立を意識してみましょう。

緑黄色野菜は120gを推奨

成人の1日の野菜の摂取目標は350g以上ですが、野菜であればどんなものでも良いというわけではありません。厚生労働省が定める野菜の1日の摂取目標350g以上のうち、「緑黄色野菜」が120g以上となっています。

緑黄色野菜とは、緑色や黄色、赤色など色鮮やかな野菜で、カロテンを可食部100g中に600μg以上含む野菜を指します。代表的な野菜は、ほうれん草、にんじん、かぼちゃです。

カロテンは、体内の活性酸素を減らす「抗酸化作用」を持つ、健康維持に大切な栄養素です。特にβカロテンは、ビタミンAに変換されて作用し、皮膚や粘膜の健康を維持するなどの働きを担っています。

一方で、緑黄色野菜以外の野菜のことを一般的に淡色野菜といいます。代表的な野菜は、タマネギ、キャベツ、きゅうり、白菜、ごぼう、大根などです。

淡色野菜は緑黄色野菜に比べカロテンの含有量はそれほど高くありません。しかし、淡色野菜は、ビタミンCやカルシウム、ビタミンB2、ビタミンB1の供給源として、体の各機能を調整します。

また淡色野菜は緑黄色野菜に比べ、水分や食物繊維を豊富に含んでいるものが多いです。水分や食物繊維が多いことで、食事のカサが増えたり咀嚼数が増えたりすることが期待でき、満腹感を得やすくなるのが特徴です。また、食物繊維は腸内環境を整えることができます。

このように、野菜を摂るときは摂取量だけでなく、緑黄色野菜と淡色野菜のバランスも意識して両方を補うようにしましょう。

実際摂取できている人は成人の約20~30%程度

では、実際に1日に350g以上摂取できている人はどの程度いるのでしょうか?

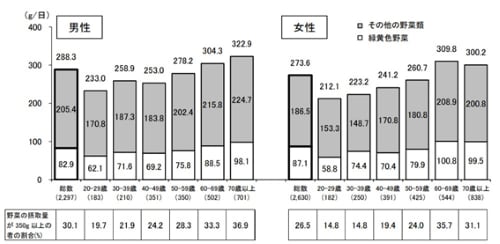

厚生労働省の「令和元年 国民健康・栄養調査」によると、野菜の摂取量は男性288.3g、女性273.6gで、目標の350g以上に達していません。

(引用:「厚生労働省」―「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」―「野菜摂取量の平均値(20 歳以上、性・年齢階級別)」

野菜の摂取量が350g以上の人の割合は、男性の総数が30.1%、女性の総数が26.5%です。

このことからも、成人の約70~80%の人は野菜が不足しているであることがわかります。

特に20~29歳の野菜摂取量は男女ともに低く、男性では19.7%、女性は14.8%です。

一方で、男女ともに年齢が上がるにつれ、野菜の摂取量が増えていることがわかります。

生活習慣病の予防や健康維持のためには野菜の摂取は欠かせないため、どの年代の人も野菜の摂取量を増やすことが大切です。

野菜の摂取はそもそもなぜ大事なのか

野菜の摂取は私たちの健康維持に欠かせません。

野菜には食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が含まれています。これらの成分は、体内でほとんど作ることができません。そのため食品などから摂取をして、不足分を補う必要があります。

また野菜は低脂肪・低エネルギーで太りにくく、そのうえ満腹感を与えてくれるため、減量をサポートしてくれます。減量中も積極的に野菜を摂りましょう。

以下では、野菜に含まれる主な栄養素の働きを紹介します。

ビタミン

ビタミンは、体の機能を正常に保つために必要な有機化合物です。ビタミンは水溶性と脂溶性に分かれます。

水溶性ビタミンは、血液やリンパ液などの体液に溶け込み、余分なものは尿として排出します。したがって、体内の水溶性ビタミン量が過剰になることはあまりないと考えられています。代表的な水溶性ビタミンはビタミンB群やビタミンCです。

一方、脂溶性ビタミンは、水に溶けない性質を持つビタミンです。主に脂肪組織や肝臓に貯蔵され、体の機能を正常に保つ働きをしています。代表的なビタミンはビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKです。水溶性ビタミンとは異なり、過剰分は尿として排泄されないため、摂りすぎによる過剰症に気を付けなければいけません。

ミネラル

ミネラルは、体を構成する酸素、炭素、水素、窒素以外のものの総称です。代表的なものはカルシウム、リン、カリウムなど。これらの成分は、体内で産生することができないため、食品などから摂取しなければいけません。

ミネラルが不足すると、欠乏症やさまざまな不調が起こりますが、摂りすぎも過剰症や中毒を起こすことがあるため、それぞれのミネラルをバランスよく摂りましょう。

食物繊維

食物繊維は整腸作用を持ち、便秘予防や血糖値上昇の抑制、血液中のコレステロール濃度の低下といった働きを担っています。

通常、たんぱく質や脂質、炭水化物などは、消化酵素によって胃で消化され、小腸から体中に吸収されます。しかし、食物繊維は消化酵素の作用を受けず、小腸を通過して、大腸まで達します。大腸内の環境を改善する腸内細菌に利用されることで、腸内を整える働きを持っているのです。

現在では、日本人のほとんどに不足していることがわかっているため、ごぼうやキャベツなど食物繊維を多く含む野菜の、積極的な摂取がすすめられています。

350gは多いと感じる方に、上手な摂取方法

1日の野菜の目標摂取量350g以上は、思ったよりも多くの量だと感じる人もいるのではないでしょうか?ここでは、野菜の上手な摂取方法を紹介します。是非参考にしてくださいね。

加熱してカサを減らす

生野菜は、歯ごたえがあるため満足感を得やすく、熱で栄養を失われることもありません。しかし、生野菜のまま1日350g以上を食べるのはカサが多くて食べにくいと思うかもしれません。

そんなときは、加熱してカサを減らすと良いでしょう。キャベツ、白菜などの葉物は加熱によりカサを小さくできる野菜の代表です。野菜を加熱すると、カサが小さくなったり、しんなりしたり、やわらかくなったりして、より食べやすくなります。生のままよりもたくさんの量を摂りやすくなります。

なお、にんじんやほうれん草、かぼちゃなどの緑黄色野菜に多く含まれるカロテンは、油脂と一緒に摂ると吸収率が上がります。油脂の摂りすぎに注意して、バターで炒めたりするのもおすすめです。

みそ汁やスープに追加すると取りやすい

意識して野菜を摂りたいものですが、小鉢で品数を増やすのはなかなか大変です。そんなときはみそ汁やスープ、鍋などに野菜を入れてみてはいかがでしょうか?

野菜に多く含まれる、水溶性ビタミンのビタミンB群やビタミンCは水に溶ける性質があるため、茹でたり熱を加えたりするとせっかくの成分が溶け出してしまいます。その点、みそ汁やスープや鍋の具材として使うと、栄養が溶け出した水分も一緒に、余すことなく栄養が取れるでしょう。

さまざまな野菜を具にすれば、1杯で緑黄色野菜と淡色野菜の両方をたくさん取ることができます。野菜の種類が増えれば増えるほど旨味が増し、よりおいしい汁物になるでしょう。

サラダや野菜炒めは味に変化を

野菜料理の定番といえばサラダや野菜炒めなどが思い浮かびます。手軽に作れる点がメリットですが、いつも同じ味付けだと飽きてしまうこともあります。またドレッシングたっぷりのサラダや、味付けの濃い野菜炒めは、塩分を過剰に摂ってしまう可能性もあるため注意が必要です。

そんなときは、ドレッシングや調味料を工夫して味に変化を付けてみましょう。ドレッシングの代わりに香辛料を活用したり、レモンなどの柑橘類を使ったりして味に変化を付けると、塩分控えめでもしっかりとした味付けになります。

その日の気分にあわせて、ドレッシングを手作りして味に変化を持たせるもの良いでしょう。

野菜の惣菜を作り置きしておく

野菜は積極的に摂りたいものですが、毎日小鉢を5皿以上準備するのは大変です。また、仕事などで忙しいときは、品数を増やすのは難しい場合があります。そんなときは作り置きをしておくと、毎回の食事の準備が楽になり、また時短にもなります。

休日などに作り置きできる野菜料理を多めに作っておくことで、忙しい日は小鉢に盛るだけで野菜を1品プラスすることができます。ただし料理によって保存期間は異なるため、保存には注意しましょう。

普段のランチに小鉢を追加する

仕事や学校などでお昼ごはんを食べるとき、サッと食べられる丼ものや麺類、おにぎりやパンなどをつい選びがちです。野菜の摂取量を増やすには、こういったいつものランチに小鉢を1品追加するように意識してみましょう。

コンビニやスーパーの総菜なども上手く活用して、いつものランチにサラダをプラスしたり、おひたしなどを追加したりするなど、工夫をしてはいかがでしょうか?

野菜ジュースで野菜不足は解消できるの?

野菜を手軽に摂るために、市販の野菜ジュースを取り入れるのも1つの方法です。

しかし、多くの野菜ジュースは濃縮還元と呼ばれる製法で作られているため、加工する際にビタミンCや食物繊維などの一部の栄養素が減少してしまうことがわかっています。また、野菜ジュースは糖分や塩分が多く含まれている場合もあるため、摂り過ぎは良くありません。

野菜ジュースは手軽に摂れるのは便利ですが、一部の栄養素が減少するため、野菜の代わりとしては不十分です。また咀嚼の必要がないため満足感を得にくいというデメリットもあります。

野菜を野菜ジュースだけで摂ろうとせず、補助的に利用するのがおすすめです。また飲むときは栄養成分表示を見て糖分や塩分などを確認しましょう。

野菜の摂取は健康維持のためには欠かせません。

厚生労働省は、成人が1日に摂取したい野菜の目標量は350g以上と定めていますが、実際には多くの人が野菜不足となっています。1日350g以上と聞くと多く感じてしまいますが、調理方法を工夫することで、食べやすくすることができます。

工夫次第で、目標量を摂取できるので、今日から意識して野菜摂取に取り組んでみてはいかがでしょうか?

執筆者プロフィール

宮座美帆

医療ライター。「kakotto.」代表。臨床工学技士として大学病院等に勤務経験を活かし、2016年にライターに転身。現在は、医療・福祉・ヘルスケア中心のライター・編集者として活動している。「易しく、優しい文章を」をモットーに、難しい医療のことを分かりやすく解説。特に女性特有の病気、不妊治療分野に注力。薬機法・医療広告ガイドライン等のチェッカーとして、法関連のチェックも行っている。

※ ハウスダイレクト 2021/09/01 健康からだコラム

の掲載記事から引用しました。参考になれば幸いです。

ブログランキングに参加しています

バナーのクリックお願いします

↓

……………………………… 楽天市場でお買い物 ………………………………