昨日は京都に出かけ、久しぶりの国宝を楽しみました。

京都国立博物館で開催されている特別展です。

『宸翰(しんかん) 天皇の書

―御手(みて)が織りなす至高の美―』

H24.10.13(土)~11.25(日)

普通の絵ではなく、書です。

とりわけ天皇の書である「宸翰(しんかん) 」が中心という少しマニアックな展示です。

国宝マニアにとっては、ヨダレが出そうな展示です。

仏像や建物の国宝は見ることが比較的容易であり、そこを訪れることが出来るならば、拝観が可能です。

私も、北は青森八戸から南の鹿児島に至るまで全国47都道府県を巡っており、常時拝観可能な国宝は全て見ております。

しかしながら「書」は一般の人の関心が少ないことから、展示されることがあまり多くありません。

従って残りの未見の国宝の中には、「書」が多くを占めています。

これが今回は特別展が開催され、未見の「書」が多く展示されているのです。

もちろん私は2時間少しをかけて、じっくりと天皇の書を楽しみました。

きっと出てきた私の口からは、ヨダレが出ていたに違いありません(笑)

皆さんはご興味がたぶん無いと思いますが、私の備忘を兼ねて記録しておきますね。

**********

宸翰(しんかん)の「宸」とは天皇の住み処、「翰」とは天皇が書いたもの、という意味です。

つまり宸翰とは天皇自筆の書を指し、礼状や近況報告など私的なもののほか、国家安泰を願うものまで、さまざまな内容になっています。

これほどの多面性を持っているということは、天皇が政治や宗教・文化など、あらゆる方面において、時代を牽引する存在であったことを示しています。

したがって、こうした帝王としての自覚の下で自らしたためた書には、尋常ならざる気品、風格、あるいは内容を備えています。

だからこそ、宸翰は歴史的にも美術的にも多くの人を惹きつけてきました。

いずれもが帝王としての気品と風格を備えており、まさに「書の王者」といっても過言ではないと思います。

これらの「書」を一同に集めたということは、歴代天皇の品格や個性などに触れる貴重な機会とも言えます。

今回の特別展では、宮内庁を始め全国の寺院や博物館の協力をえて、国宝17件、重要文化財66件、重要美術品11件などが集められていることに加えて、宸翰が確認されている天皇53人のうち、実に50人分もの作品を展示している貴重なものです。

**********

それでは展示内容をご紹介しますね。

京都博のHPから一部引用しています。

【宸翰の世界】

展覧会の導入として、各時代において紡ぎ出された宸翰を紹介し、内容・種類そして「かたち」の豊富さをご覧いただきます。

【三筆と三跡】

天皇の書風に多大な影響を与えた三筆と三跡が紹介されています。

三筆・三蹟とは,平安時代の書道に優れた人々を、後世の人が尊重して呼んだ言葉です。

三筆とは、

「空海(くうかい)」

「嵯峨天皇(さがてんのう)」

「橘逸勢(たちばなのはやなり)」

の3人を指しています。

三蹟とは、

「小野道風(おののみちかぜ)」

「藤原佐理(ふじわらのすけまさ)」

「藤原行成(ふじわらのゆきなり)」

の3人を指します。

その中でも、空海・藤原佐理・藤原行成の書を中心に展示されています。

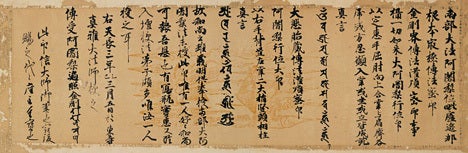

国宝 書巻(本能寺切) 藤原行成筆 平安時代 11世紀

京都・本能寺蔵

紙も筆跡もかなり傷んでいますが、藤原行成のしっかりした筆致がたしかに感じられ、重みを感じる書です。

歴代の天皇の多くがこれを手本として書写し、書の修練としたといわれておます。

【唐風と和様】─宸翰様への道─

わが国における宸翰のはじまりである聖武天皇から後嵯峨天皇の書をたどり、次世代にどのようにつながるのか考えます。

国宝 嵯峨天皇宸翰光定戒牒 平安時代 弘仁14年(823)滋賀・延暦寺蔵

国宝 高倉天皇宸翰消息 平安時代 治承2年(1178)

京都・仁和寺蔵

大河ドラマ「平清盛」に登場する高倉天皇です。

若くして亡くなった天皇の、崩御の2年前ころの書であり、優しさを感じる穏やかな書です。

これは、高倉天皇の唯一現存する墨書とされています。

国宝 後鳥羽天皇宸翰御手印置文 鎌倉時代 暦仁2年(1239)大阪・水無瀬神宮蔵

これは、承久の乱で敗北し隠岐に流された後鳥羽天皇が、忠臣の水無瀬親成に書き残した文書です。

長年の奉公に感謝して、親成に水無瀬離宮跡地を譲るなどの内容の記述がなされ、さらにこの書が効力を持つように、両手に朱をつけて印が押されているのが印象的です。

武芸に励み、承久の乱を戦った勇猛な天皇であることが、力強い筆致からも窺えるような気がします。

【きらめく個性】─宸翰様の展開Ⅰ─

皇統が持明院統と大覚寺統という二つの系統にわかれ、それぞれが独自な書風をみせた後深草天皇から花園天皇の書を追いかけています。

国宝 亀山天皇宸翰願文 鎌倉時代 永仁7年(1299)京都・南禅寺蔵

【書聖・伏見天皇】

能書揃いの天皇の中でも、三跡の藤原行成にも勝ると絶賛され、今でも人気の高い伏見天皇の書が展示されています。

【個性の継承】─宸翰様の展開Ⅱ─

前代からの独自性を受け継ぎながら、次第に安定をみせた後醍醐天皇から正親町(おおぎまち)天皇の書が展示されています。

国宝 後醍醐天皇宸翰天長印信 南北朝時代 延元4年(1339)京都・醍醐寺蔵

【模索と胎動】─第二の宸翰様へ─

従前のカラをうち破り、来るべき時代への橋渡しとなった後陽成天皇から後西天皇の書が展示されています。

【新時代の幕開け】─第二の宸翰様─

新たな書風を確立し、それぞれの個性が再び顕著にあらわれる霊元天皇から昭和天皇の書をたどります。

ここでは江戸から現代に至るまでの天皇の書を見ることが出来ます。

とりわけ、普段目にすることのなかった明治、大正、昭和の天皇の自筆の書には興味をひかれました。

**********

特別展の後期で展示されていた国宝のリストです。

特別展覧会『宸翰 天皇の書』(10月13日~11月25日)。

【詩懐紙】 藤原佐理筆

平安時代969年(香川県立ミュージアム)

【白氏詩巻】 藤原行成筆

平安時代1018年(東博)

【書巻(本能寺切)】藤原行成筆

平安時代11世紀 (本能寺)

【聖武天皇宸翰勅書 】

奈良時代749年(平田寺)

【嵯峨天皇宸翰光定戒牒】

平安時代823年(延暦寺)

【文覚四十五箇条起請文】 奥書後白河天皇宸翰

平安時代1185年(神護寺)

【高倉天皇宸翰消息および守覚法親王消息 】

平安時代1178年(仁和寺)

【後鳥羽天皇宸翰御手印置文 】

鎌倉時代1239年(水無瀬神宮)

【後嵯峨天皇宸翰消息】

鎌倉時代1246年 (仁和寺)

【亀山天皇宸翰願文】

鎌倉時代1299年 (南禅寺)

【後宇多天皇宸翰弘法大師伝 】

鎌倉時代1315年(大覚寺)

【後宇多天皇宸記】

鎌倉時代1319年(国立歴博)

【花園天皇像】

南北朝時代1338年 (長福寺)

【後醍醐天皇宸翰天長印信】

南北朝時代1339年 (醍醐寺)

11/25まで開催されていますので、古都の紅葉と併せて、いかがでしょうか。

Android携帯からの投稿

京都国立博物館で開催されている特別展です。

『宸翰(しんかん) 天皇の書

―御手(みて)が織りなす至高の美―』

H24.10.13(土)~11.25(日)

普通の絵ではなく、書です。

とりわけ天皇の書である「宸翰(しんかん) 」が中心という少しマニアックな展示です。

国宝マニアにとっては、ヨダレが出そうな展示です。

仏像や建物の国宝は見ることが比較的容易であり、そこを訪れることが出来るならば、拝観が可能です。

私も、北は青森八戸から南の鹿児島に至るまで全国47都道府県を巡っており、常時拝観可能な国宝は全て見ております。

しかしながら「書」は一般の人の関心が少ないことから、展示されることがあまり多くありません。

従って残りの未見の国宝の中には、「書」が多くを占めています。

これが今回は特別展が開催され、未見の「書」が多く展示されているのです。

もちろん私は2時間少しをかけて、じっくりと天皇の書を楽しみました。

きっと出てきた私の口からは、ヨダレが出ていたに違いありません(笑)

皆さんはご興味がたぶん無いと思いますが、私の備忘を兼ねて記録しておきますね。

**********

宸翰(しんかん)の「宸」とは天皇の住み処、「翰」とは天皇が書いたもの、という意味です。

つまり宸翰とは天皇自筆の書を指し、礼状や近況報告など私的なもののほか、国家安泰を願うものまで、さまざまな内容になっています。

これほどの多面性を持っているということは、天皇が政治や宗教・文化など、あらゆる方面において、時代を牽引する存在であったことを示しています。

したがって、こうした帝王としての自覚の下で自らしたためた書には、尋常ならざる気品、風格、あるいは内容を備えています。

だからこそ、宸翰は歴史的にも美術的にも多くの人を惹きつけてきました。

いずれもが帝王としての気品と風格を備えており、まさに「書の王者」といっても過言ではないと思います。

これらの「書」を一同に集めたということは、歴代天皇の品格や個性などに触れる貴重な機会とも言えます。

今回の特別展では、宮内庁を始め全国の寺院や博物館の協力をえて、国宝17件、重要文化財66件、重要美術品11件などが集められていることに加えて、宸翰が確認されている天皇53人のうち、実に50人分もの作品を展示している貴重なものです。

**********

それでは展示内容をご紹介しますね。

京都博のHPから一部引用しています。

【宸翰の世界】

展覧会の導入として、各時代において紡ぎ出された宸翰を紹介し、内容・種類そして「かたち」の豊富さをご覧いただきます。

【三筆と三跡】

天皇の書風に多大な影響を与えた三筆と三跡が紹介されています。

三筆・三蹟とは,平安時代の書道に優れた人々を、後世の人が尊重して呼んだ言葉です。

三筆とは、

「空海(くうかい)」

「嵯峨天皇(さがてんのう)」

「橘逸勢(たちばなのはやなり)」

の3人を指しています。

三蹟とは、

「小野道風(おののみちかぜ)」

「藤原佐理(ふじわらのすけまさ)」

「藤原行成(ふじわらのゆきなり)」

の3人を指します。

その中でも、空海・藤原佐理・藤原行成の書を中心に展示されています。

国宝 書巻(本能寺切) 藤原行成筆 平安時代 11世紀

京都・本能寺蔵

紙も筆跡もかなり傷んでいますが、藤原行成のしっかりした筆致がたしかに感じられ、重みを感じる書です。

歴代の天皇の多くがこれを手本として書写し、書の修練としたといわれておます。

【唐風と和様】─宸翰様への道─

わが国における宸翰のはじまりである聖武天皇から後嵯峨天皇の書をたどり、次世代にどのようにつながるのか考えます。

国宝 嵯峨天皇宸翰光定戒牒 平安時代 弘仁14年(823)滋賀・延暦寺蔵

国宝 高倉天皇宸翰消息 平安時代 治承2年(1178)

京都・仁和寺蔵

大河ドラマ「平清盛」に登場する高倉天皇です。

若くして亡くなった天皇の、崩御の2年前ころの書であり、優しさを感じる穏やかな書です。

これは、高倉天皇の唯一現存する墨書とされています。

国宝 後鳥羽天皇宸翰御手印置文 鎌倉時代 暦仁2年(1239)大阪・水無瀬神宮蔵

これは、承久の乱で敗北し隠岐に流された後鳥羽天皇が、忠臣の水無瀬親成に書き残した文書です。

長年の奉公に感謝して、親成に水無瀬離宮跡地を譲るなどの内容の記述がなされ、さらにこの書が効力を持つように、両手に朱をつけて印が押されているのが印象的です。

武芸に励み、承久の乱を戦った勇猛な天皇であることが、力強い筆致からも窺えるような気がします。

【きらめく個性】─宸翰様の展開Ⅰ─

皇統が持明院統と大覚寺統という二つの系統にわかれ、それぞれが独自な書風をみせた後深草天皇から花園天皇の書を追いかけています。

国宝 亀山天皇宸翰願文 鎌倉時代 永仁7年(1299)京都・南禅寺蔵

【書聖・伏見天皇】

能書揃いの天皇の中でも、三跡の藤原行成にも勝ると絶賛され、今でも人気の高い伏見天皇の書が展示されています。

【個性の継承】─宸翰様の展開Ⅱ─

前代からの独自性を受け継ぎながら、次第に安定をみせた後醍醐天皇から正親町(おおぎまち)天皇の書が展示されています。

国宝 後醍醐天皇宸翰天長印信 南北朝時代 延元4年(1339)京都・醍醐寺蔵

【模索と胎動】─第二の宸翰様へ─

従前のカラをうち破り、来るべき時代への橋渡しとなった後陽成天皇から後西天皇の書が展示されています。

【新時代の幕開け】─第二の宸翰様─

新たな書風を確立し、それぞれの個性が再び顕著にあらわれる霊元天皇から昭和天皇の書をたどります。

ここでは江戸から現代に至るまでの天皇の書を見ることが出来ます。

とりわけ、普段目にすることのなかった明治、大正、昭和の天皇の自筆の書には興味をひかれました。

**********

特別展の後期で展示されていた国宝のリストです。

特別展覧会『宸翰 天皇の書』(10月13日~11月25日)。

【詩懐紙】 藤原佐理筆

平安時代969年(香川県立ミュージアム)

【白氏詩巻】 藤原行成筆

平安時代1018年(東博)

【書巻(本能寺切)】藤原行成筆

平安時代11世紀 (本能寺)

【聖武天皇宸翰勅書 】

奈良時代749年(平田寺)

【嵯峨天皇宸翰光定戒牒】

平安時代823年(延暦寺)

【文覚四十五箇条起請文】 奥書後白河天皇宸翰

平安時代1185年(神護寺)

【高倉天皇宸翰消息および守覚法親王消息 】

平安時代1178年(仁和寺)

【後鳥羽天皇宸翰御手印置文 】

鎌倉時代1239年(水無瀬神宮)

【後嵯峨天皇宸翰消息】

鎌倉時代1246年 (仁和寺)

【亀山天皇宸翰願文】

鎌倉時代1299年 (南禅寺)

【後宇多天皇宸翰弘法大師伝 】

鎌倉時代1315年(大覚寺)

【後宇多天皇宸記】

鎌倉時代1319年(国立歴博)

【花園天皇像】

南北朝時代1338年 (長福寺)

【後醍醐天皇宸翰天長印信】

南北朝時代1339年 (醍醐寺)

11/25まで開催されていますので、古都の紅葉と併せて、いかがでしょうか。

Android携帯からの投稿