◆『私がここで論じているのは、多く学び、多く聞き、多く見ることを尊ぶ朱子学のような学問とは違って、〈無の中から有を生じさせる(無中生有)〉工夫についてのことなのです』

昨年11月に入稿した中江藤樹の評伝が、なかなか刊行に至らないので、今は、『口語訳「伝習録」下巻(仮)』の執筆を急いているところです。

久々に、王陽明の言葉が心に響きました😊。

今回、ズシリと来たということは、かつては分かったようでいて、実際のところは、よく分かっていなかったということを意味するのでしょう(冷汗)。

正直、数十年前から、こうした状態の連続です。言い換えれば、陽明学とは、それほど奥が深いということなのです。

今回、う~んとうならされた個所は、以下です。

ただし、私が、私がうなったからと言って、これを読んだ方が皆、私と同じ思いをすることはあり得ませんよ😊。( )内は、原文。一部、分かりやすくすすために、加筆しました。

「私がここで論じているのは、多く学び、多く聞き、多く見ることを尊ぶ朱子学のような学問とは違って、

〈無の中から有を生じさせる(無中生有)〉

工夫についてのことなのです。

君たちは、とことん信じることが必要です。

そのためには、しっかりと志を立てるしかありません。

学ぶ者の心の内に兆し芽生える善行への志というのは、たとえるなら樹木の種のようなものなのです。

助長することなく、かといって忘れさることもなく、ただひたすら大切にして養い育てていけば、自然と日夜を通して成長し、生命エネルギー(生気)は日に日に充実し、枝葉は日に日に生い茂っていきます。

ただし、苗木の段階で、余分な枝を選んで摘み取っておかなければなりません。そうしてこそ、根や幹は、大きく育つことができるのです。

学問を学び始めた人も同じです。だから、志を立てるときには、一心不乱(専一)であることを尊ぶのです」(『伝習録』上巻116条、参照)

「〈無の中から有を生じさせる〉工夫」とは、王陽明の教え、つまり陽明学のことです。

「学ぶ者の心の内に兆し芽生える善行への志」というのは、「良知」のことです。その善行への芽、つまり良知を大切にして養い育てなさいというのです。

◆「善人を演じて生きるのではなく、真の善人になるぞ」 との志をしっかりと立てることができていない人が、いくら陽明学や禅仏教や、その他の自己啓発の本をたくさん読みあさったところで、真の自己修養にはなっていない

陽明に言わせれば、

「絶対、聖人になるぞ」

との志、換言すれば

「善人を演じて生きるのではなく、真の善人になるぞ」

との志をしっかりと立てることができていない人が、いくら陽明学や禅仏教や、その他の自己啓発の本をたくさん読みあさったところで、真の自己修養にはなっていないと言うのです。

知識が増えることと、私欲を減らすこととは、別問題なのです。私欲が減らない限り、心を正し、真の善人になることはできない相談なのです。

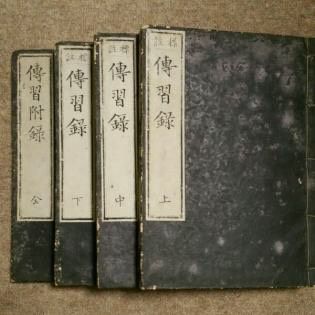

▼『「伝習録」標註傳習録』全四冊

![]()

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

ランキングに参加しました。

クリックしてください。