さて、2021年度に愛知県西尾市で開催しようという「吉良氏800年祭」。いったいどのような催しなのでしょうか。こうしたブログを書いていたことで、企画メンバーの末席を汚すことになった身として、企画趣旨や準備活動などについて少々お知らせしたいと思います。

【吉良氏】とは何か

吉良氏といえば、江戸時代の元禄赤穂事件で理不尽な最期を迎えた吉良上野介義央公が有名ですが、その祖先は鎌倉時代から戦国時代まで約340年間、現在の西尾市域に相当する「吉良荘(きらのしょう)」を治めていました。源氏の名門足利氏でも嫡流の兄という血筋の尊さから、足利家の有力な分家として鎌倉幕府や室町幕府で重用されましたが、戦国時代に入ると、今川氏と織田氏の争いの中で難しいかじ取りを強いられ、最後は徳川家康との戦いに敗れて三河国外へ退去します。家康が江戸幕府を開くと、吉良氏は家康に迎えられ、幕府の儀礼をつかさどる権威ある役職に就任しました。吉良荘内に所領を回復し、やがて高家筆頭として幕府に重用されますが、原因不明の元禄赤穂事件に見舞われ、吉良氏は取り潰しの憂き目に遭いました。

吉良氏の家紋「丸に二引両」

【800年】前に何が

鎌倉幕府(執権北条氏)と貴族勢力(後鳥羽上皇)が戦った1221年の承久(じょうきゅう)の乱で、幕府方大将の一人だった足利義氏(よしうじ)の戦功が認められ、三河国守護と吉良荘地頭に就任したことを「吉良氏の発祥」と位置付けています。義氏の息子の長氏(おさうじ)が吉良荘地頭を引き継ぎ、その子孫が吉良氏になります(鎌倉時代の名字は足利で、吉良と改めるのは室町幕府成立前後)。というわけで、吉良氏発祥のきっかけとなった1221年から数えて2021年は800年になります。加えて、2021年は中世吉良氏菩提寺の実相寺建立から750年、吉良義央公生誕380年という節目でもあります。

足利義氏(愛知県史通史編2より)

【2021年】になぜ

2021年が持つもう一つの重要な節目として、西尾市幡豆郡合併から10周年があります。この合併によって吉良氏が治めた「吉良荘」の領域が復活したとも言えます。合併したとはいえ、旧西尾市と旧幡豆郡3町の住民の間には、意識の差が根強く残っていますので、西尾市民全ての殿様として中世吉良氏を顕彰すると共に、17万市民の心の融和を促進しようと、「吉良氏800年祭」は企画されました。

吉良氏が治めた吉良荘は現在の西尾市域(愛知県史通史編2より)

【祭】を行うために

吉良義央公を顕彰する吉良町の民間団体「吉良公史跡保存会」と、岐阜県恵那市(旧岩村町)との民間交流団体「西尾・岩村友好の会」が企画母体となり、2015年2月、「吉良氏誕生800年祭準備委員会」を立ち上げました。準備委員会では、瀬戸市で行われた「陶祖800年祭」(2012~14年)や刈谷市で2013年に行われた「刈谷城築城480年記念事業」の関係者を講師に招き、歴史を題材とした周年祭の先行事例を学びました。

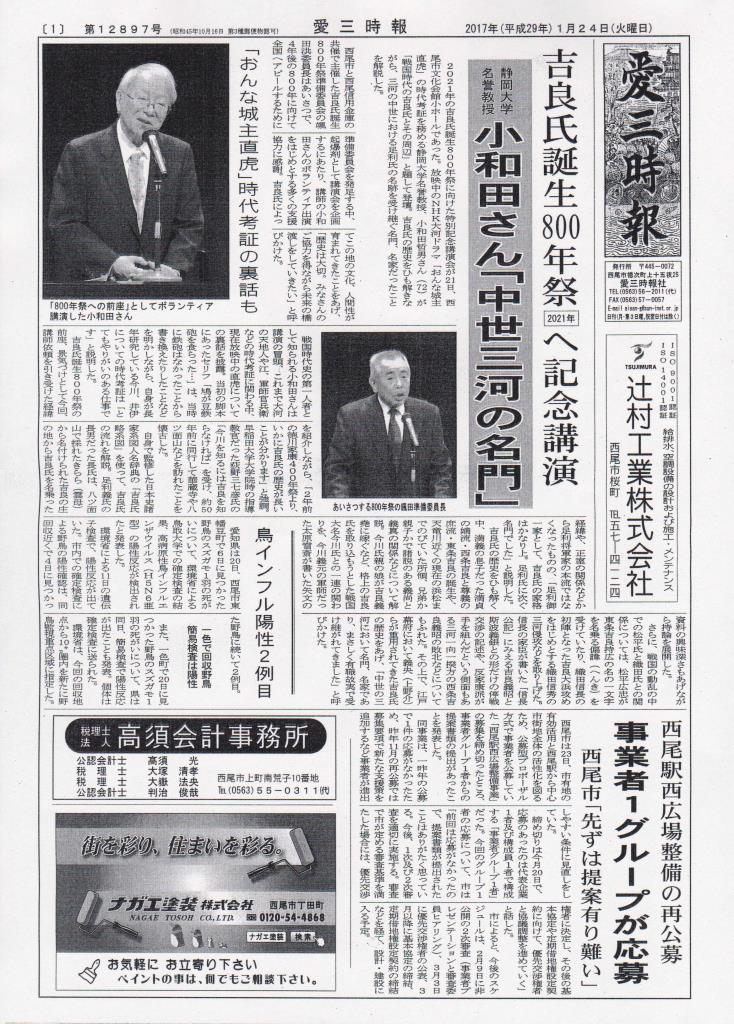

そして、「800年祭」に向けた動きを本格化させようと、2017年1月、戦国時代史研究の第一人者として知られる静岡大学名誉教授の小和田哲男先生を迎え、西尾市文化会館で特別記念講演会を開きました。「戦国時代の吉良氏とその周辺」と題して講演され、県内外から集まった約350人の方々がご聴講くださいました。

さらに、2018年3月には、NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」の時代考証を務めた戦国史研究者の大石泰史先生を迎え、西尾商工会議所で特別記念講演会を開きました。「今川氏から見た吉良氏」と題して話され、市内外から約150人がご聴講くださいました。

【吉良氏800年祭】に向けて

これまでは市民有志の主導で進めてきましたが、例えば2015年の「家康公400年祭」をみても、地元の行政や経済団体などが主体になっています。市民有志で事業を形作るのは、物心両面で不可能ですので、「吉良氏800年祭」も官民協働での開催が望ましいと思います。近い将来、官民一体の実行委員会が立ち上がり、機運を盛り上げる中で、中世吉良氏という教科書に載らない存在ながらも、室町武家社会に燦然と輝いていた超名門が、西尾市民の誇りになればうれしいなあと思っています。