こんにちは!3Hメディソリューション株式会社 公式ブログ担当です!

ゴールデンウィークが明け、いつもの日常が戻ってきた頃かと存じますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。連休でリフレッシュされた方も、これから徐々にペースを上げていこうとされている方もいらっしゃるかもしれませんね。

さて、本日は、多くの方が関心を寄せられている医療の進歩について、

特に「iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いたパーキンソン病の医師主導治験で安全性と有効性の可能性が示唆された」

という希望の光となるようなニュースをお届けします。

パーキンソン病とは? 私たちの脳に何が起きているの?

「パーキンソン病」という病名を聞いたことがある方は多いかもしれません。

これは、脳の中の「中脳黒質(ちゅうのうこくしつ)」という部分にあるドパミン神経細胞が徐々に減少してしまうことで発症する神経変性疾患です。指定難病の一つにもなっています。

ドパミンは、体の動きをスムーズにするために重要な役割を担う神経伝達物質です。このドパミンが不足すると、

- 動作がゆっくりになる(動作緩慢)

- 筋肉がこわばる(筋強剛)

- 安静にしている時に手足が震える(静止時振戦) といった特徴的な運動症状が現れます。

初期の段階ではお薬による治療が効果的な場合が多いのですが、長期間お薬を使い続けるうちに、効果が薄れたり、薬の効きすぎで意図しない動き(薬剤誘発性ジスキネジア)が出てしまったりと、新たな課題に直面することも少なくありませんでした。

失われた神経細胞を補う「細胞治療」への期待

そこで、根本的な治療法として期待されているのが、失われたドパミン神経細胞そのものを補う「細胞治療」です。これまで海外では、亡くなった胎児の脳組織を移植する臨床試験も行われてきましたが、倫理的な問題や、安定して細胞を確保することの難しさなど、いくつかの壁がありました。

このような背景の中、日本の京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の髙橋淳先生たちの研究グループは、私たちの皮膚や血液などから作製できる「iPS細胞」からドパミン神経細胞を作り出す技術を開発し、その効果を動物実験で確認するなど、長年にわたり研究を進めてこられました。iPS細胞は、様々な細胞に変化できる能力を持つため、再生医療の切り札として注目されています。

iPS細胞を用いたパーキンソン病治験:結果の概要と今後の展望

そして今回、京都大学医学部附属病院が中心となって行われた、iPS細胞から作製したドパミン神経前駆細胞(ドパミン神経細胞になる一歩手前の細胞)をパーキンソン病の患者さんの脳に移植する「医師主導治験」の結果が、国際的にも権威のある科学雑誌「Nature」に掲載されたという発表がありました。

この治験は、50歳から69歳までのパーキンソン病患者さん7名を対象に行われました。

【治験のポイント】

- 移植したもの: iPS細胞から作ったドパミン神経前駆細胞

- 移植した場所: 脳内の「被殻(ひかく)」という部分(左右両側)

- 観察期間: 24ヶ月(2年間)

【気になる結果は?】

- 安全性について: 最も重要な安全性については、移植した細胞が原因となるような重篤な副作用や、移植した細胞が異常に増殖してしまう(腫瘍になる)といったことは確認されませんでした。これは非常に心強い結果ですね。

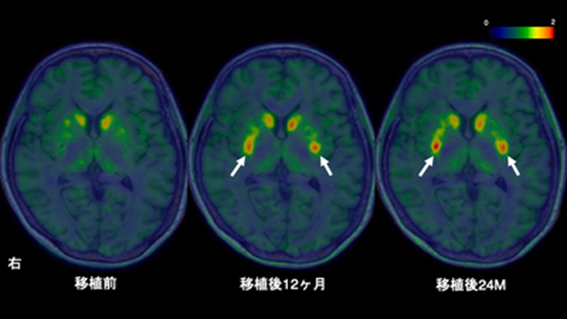

- 有効性について: 有効性を評価した6名の患者さんのうち4名で、運動症状の改善が見られました。具体的には、「国際パーキンソン病・運動障害学会統一パーキンソン病評価尺度(MDS-UPDRS)パートIII」という専門的な評価方法で、お薬が効いていない状態(OFF状態)でのスコアが良くなったとのことです。 さらに、「18F-DOPA PET」という特殊な画像検査で、移植後に脳の被殻でドパミン神経の活動が増加していることも確認されました。これは、移植された細胞がちゃんと生着して、ドパミンを作り出している可能性を示しています。

これらの結果から、iPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞の移植は、パーキンソン病に対して安全であり、かつ症状を改善する効果も期待できる可能性が示されたと言えるでしょう。

今後の展望~一日も早い実用化に向けて~

研究グループは、「この治療を一日も早く世界中の患者さんにお届けするために、実用化に向けて取り組んでいます」とコメントしています。 日本国内では、製薬会社が国からの承認を得るための準備を進めている段階です。また、海外でもこの治療法を広めるため、アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校で2023年11月から同様の医師主導治験が始まっているとのことです。

今回の発表は、パーキンソン病と向き合う多くの患者さんやご家族にとって、大きな希望となるのではないでしょうか。もちろん、実用化までにはまだいくつかのステップが必要ですが、iPS細胞技術を用いた新しい治療法が一歩ずつ着実に進んでいることを感じさせてくれます。

私たちも、こうした医療の進歩に関する情報を、分かりやすくお伝えしていきたいと思います。今後の動向にも注目していきましょう。

関連案件:希少疾患の患者さんとそのご家族の方に簡単なアンケートを実施しています。

ぜひご回答ください。

※本内容は京都大学医学部附属病院のプレスリリース(2025年4月17日発表)、および関連情報をもとにAIが記事を作成しています。治療に関する詳細やご自身の状況については、必ず専門の医療機関にご相談ください。

参考情報源:

- 京都大学医学部附属病院 プレスリリース (2025年4月17日)

- Nature (2025年4月17日号)