『聖徳太子1400年御遠忌』

『叡福寺』!!

… 『叡福寺』

聖徳太子御廟所

「磯長山 叡福寺」

『聖徳太子御廟所 叡福寺縁起』

太子の御廟がある『叡福寺』は、

太子建立の『四天王寺』や、

【下の太子】(大聖勝軍寺)、

【中の太子】(野中寺)とともに、

『太子信仰の霊場』として栄えました。

聖徳太子自らが廟所として選定された

『磯長廟』(しながびょう)は、

『大和』から『二上山』を越えて河内に入った丘陵を利用した円墳(高さ7.2m、直径54.3m)で、

内部は『横穴式石室』になっています。

周囲は『結界石』で二重

(観音の梵字)(浄土三部経)に取り囲まれています。

『叡福寺』は

石川寺、太子寺、御廟寺とも称され、

『四天王寺』、『法隆寺』とならんで

『太子信仰』の中核となった寺院で、

太子薨去後、推古天皇より方六町の地を賜り、

霊廟を守る香華寺として僧坊を置いたのが始まりです。

神亀元年(724)には聖武天皇の勅願より

『七堂伽藍』が造営されたと伝わります。

推古30年(622)旧暦2月22日(太陽暦4月11日頃)

太子が49歳で薨去された後、

前日に亡くなった妃

膳部大郎女(かしわべのおおいらつめ)と、

2か月前に亡くなられた母

穴穂部間人( あなほのべのはしひと)皇后

と共に埋葬され、

『三骨一廟』といわれるようになりました。

その思想は、『阿弥陀三尊』が人間の姿となり

この世に現れ人々を救うという、

太子を『救世観音』の生まれ変わりとする

『太子信仰』の象徴となり、

この『御廟』には太子を敬う空海や親鸞、叡尊、良忍、一遍、證空、日蓮など諸賢聖のほか、

名僧が参籠し、『日本の大乗仏教の聖地』として栄えました。

天正2年(1574)、織田信長の兵火により堂塔の全てを失いましたが、

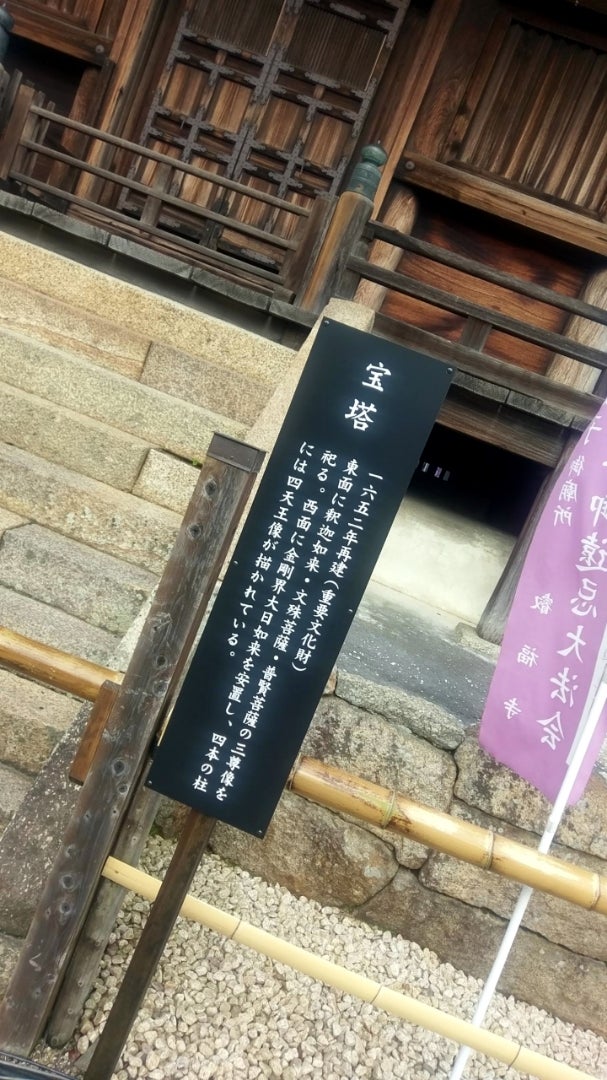

慶長8年(1603)豊臣秀頼により聖霊殿が再建されたのをはじめ、江戸中期にわたって宝塔、金堂などの廟前伽藍が再興されました。

現在も太子に会わんがために善男善女の参詣が絶えることはなく、

毎月11日に『太子御影供法要』が営まれ、

毎年4月11日、12日には『大乗会式』が

盛大にとりおこなわれます。

『太子廟』を中心として周辺には

敏達、用明、推古、孝徳天皇陵や小野妹子、

大津皇子、『源氏三代墓』などがあります。

聖徳太子

1400年 御遠忌

大法会

百年に 一度の

祭典が開かれる。

間に合ったぁ〜!!

普段、拝観できないところに入って

拝観できます!!

『聖霊殿』

【重要文化財】

『太子堂』とも呼ばれ、

『聖徳太子16歳植髪等身像』と

『南無仏太子2歳像』が祀られています。

【本尊】は、『聖徳太子16歳の植髪像』で、

父 用明天皇の病気平癒を祈った時、

赤衣の上に袈裟をかけ柄香炉を携えて、

神明仏陀に御不豫平安をご祈祷された尊像で、

これを「孝養の御影」と称されています。

この『袈裟』は、文治3年(1187)12月8日に

後鳥羽天皇が『御臨幸』の時、宮中にあったものを下賜されたと伝えられています。

『聖徳太子16歳植髪等身像』

『叡福寺』は

聖徳太子を慕う人々のかけがえのない聖地であり、

空海、親鸞、叡尊、良忍、一遍、日蓮、證空など高僧の参籠の地でもありました。

叡福寺の由来と太子信仰・名僧たち

【聖徳太子の御廟を守る叡福寺】

聖徳太子自らが『廟地』として選定された

『磯長廟』は、奈良県から『二上山』を越えて『河内』に入った『叡福寺』境内の北側にあります。

『叡福寺』は推古天皇30年(622年)、

先に葬られた太子の母の眠る『御廟』に、

太子と妃の大郎女が合葬された折、

推古天皇より方六町の地を賜り、

霊廟守護のために僧坊十烟(墓守の家10軒)を

置いたのが始まりと言われています。

太子は実際に農業奨励のために、

大和・河内・山城の地に灌漑用の池や水路を作り、国ごとに朝廷直轄の穀物貯蔵庫のある農園を置きました。

また社会事業として、

『四天王寺』に

『悲田院』(貧窮孤独者の救護院)、

『施薬院』(医療施設)、『療病院』(病院)、

『敬田院』(仏法僧院)

などを創設されました。

【太子信仰の時代背景】

こうした太子の愛民治国の姿勢は、生前から

人々の間に『太子信仰』を生みました。

奈良時代に入ると、『本地垂迹説』

(『神仏習合』思想の発達したもの)の広がりとともに、本格的な『太子信仰』が始まりました。

太子は、『中国天台宗第二祖』で

『般若思想の実践者』でもある『慧思禅師』

の生まれ変わりであるともいわれ、

最澄はこれを固く信じ、永く『比叡山』は

『太子信仰』の伝統を守りました。

平安中期には『聖徳太子伝暦』が書かれ、

太子が超人的資質を備えていたという伝説や、

太子を『救世観音』の生まれ変わりであるとする『観音信仰』が定着しました。

鎌倉時代は『太子信仰』が最も盛んになった時期で、『太子二歳像』や『孝養太子像』などが作られ、親鸞聖人は『聖徳太子和讃』を作り、

太子を「和国の教主」と讃えています。

この時期から室町時代にかけては、

『太子信仰』の信者団体である『太子講』ができ、講の集会で読まれる『聖徳太子講式』や、各種の『聖徳太子絵伝』類が盛んに制作されました。

【名僧たちの叡福寺参籠】

時代背景の中で、太子の御廟がある『叡福寺』は、太子建立の『四天王寺』や、

【下の太子】(大聖勝軍寺)、

【中の太子】(野中寺)とともに、

『太子信仰の霊場』として栄えました。

なかでも『叡福寺』が脚光を浴びたのは、

平安時代中期の天喜2年(1054年)、

『太子御記文』が太子廟付近から出土し、

続いて『太子廟窟偈』が発見されたことによります。

『太子御記文』には

「此の記文出現するや、その時、

国王、大臣寺塔を発起して仏法を願求せん」

と書かれており、

『太子廟窟偈』には『三骨一廟』の思想が書かれていました。

この『偈文』は後世の宗教家に大きな影響を与え、

とりわけ親鸞聖人は

「迷える風愚範宴に、

求通のみちを教えたまえ」

と この『廟窟』に祈願したと言われています。

『御廟』の横にある『見真大師堂』は

この時の参籠記念と言われます。

この堂内には親鸞聖人が88歳で最後の参籠をしたとき、自ら刻んだと伝えられる『木像』が安置されています。

また、『時宗の開祖』である一遍上人も、

弟子の絵師でもある法眼円伊を伴って37日間参籠し、日中の礼讃を勤行し、円伊に

『太子廟参籠の図』を描かせています。

日蓮上人にとっては、聖徳太子と伝教大師が

『法華経』弘通の先達でありました。

上人は『太子廟』に参籠して7日7晩の満願の日の深更、太子の示現にあずかり、深い感謝とともに

「聖徳太子と申せし人、

漢土へ使をつかわして法華経を取り寄せ参らせ、日本国に弘通し給いき」

と書いています。

その他 法然聖人の高弟や、代々の天皇など、

聖徳太子を聖者として仰ぐ人々の参籠は営々と続き、現代に入っても信仰や研究の対象として多くの人々の心を惹きつけています。

『見真堂』

『見真大師堂』

明治45年(1912年)建立。

【本尊】は親鸞聖人の坐像です。

聖人が88歳で御参籠の折、

自らこの像を刻んで遺されたといいます。

親鸞聖人 自作の !!… 『御尊像』!!。。

【磯長の夢告】

建久2年(1191)、親鸞19歳の時、

大阪の『磯長』というところにあった

『聖徳太子廟』に3日参籠したことが伝えられています。

(『磯長村』は昭和31年に合併して、

『太子町』となりました)

親鸞が聖徳太子を崇敬していたことは、

よく知られていますが、

このときも、「後生暗い心」の解決を求めて、

三日三晩、祈り念じ続けたのでした。

2日目の真夜中、聖徳太子が石戸を開いて現れ、次のような言葉を告げます。

「我が三尊は塵沙界を化す。

日域は大乗相応の地なり。

諦らかに聴け、諦らかに聴け、我が教令を。

汝が命根は、まさに十余歳なるべし。

命終わりて速やかに清浄土に入らん。

善く信ぜよ、善く信ぜよ、真の菩薩を」

( 阿弥陀仏は、

すべての者を救わんと、力尽くされている。

日本は、真実の仏法が花開く、ふさわしい所である。

よく聴きなさい、よく聴きなさい、私の言うことを。そなたの命は、あと、十年なるぞ。

命終わると同時に、清らかな世界に入るであろう。

よく信じなさい、深く信じなさい、真の菩薩を)

『磯長御廟』

聖徳太子は四十九歳で亡くなり、母 間人の埋葬された『磯長の御廟』に太子より一日早く亡くなられた妃の一人膳大郎女ととも埋葬されました。

後にこの『磯長の御廟』を中心に

『太子信仰』が広まっていきました。

『比叡山』では聖徳太子を

『天台宗二祖』の慧思禅師の再誕とし、

また平安時代中期に編纂された

『聖徳太子伝暦』の中では

「母間人の夢に金色の僧が現れ、

救世観音と名のり后の腹に宿った」

という伝承が記され、太子は『救世観音の化身』とする信仰が広まっていきました。

『比叡山』の僧として九歳より二十九歳までの

二十年間修学された親鸞聖人にとって

聖徳太子に特別な思いがあったことが推察されます。

また平安中期には『磯長の御廟』より

『太子廟窟偈』という偈文が発見されました。

そこには太子自らを『救世観音』、

后を『大勢至』、母を『弥陀尊』とし、

末世の衆生を救わんがために身をこの廟窟に残す。

この『三骨一廟』は『三尊』であり、

一度参詣すれば極楽に往生することが定まる

と書かれており、

『太子信仰』と『浄土信仰』がここに結びつき、『磯長の御廟』はさらに多くの人の信仰を集めるようになりました。

親鸞聖人御自筆の『太子廟窟偈』の抄出が

現在金沢市の『専光寺』に収蔵されています。

【太子の夢告】

親鸞聖人は二十九歳の時、聖徳太子創建と伝えられる京都の『六角堂』に参籠されました。

そして九十五日目の暁に【聖徳太子の示現】を得たことが、法然上人の禅室に行く契機となりました。

この時に聖徳太子が示した文はこの『廟窟偈』の抄出とする説もありますが、諸説あり確定はできていません。

また親鸞聖人は聖徳太子を讃仰した和讃を多数制作しています。

そのなかで親鸞聖人は

聖徳太子を「和国の教主」と呼び、

聖徳太子のすすめによって

阿弥陀如来の誓願に遇うことができ、

【正定聚に住る身】

(浄土へ往生することが定まった身)

となることができたとその恩徳を詠っています。

『叡福寺』には

『金堂』に祀られている不動明王、愛染明王とともに、弘法大師が『御廟』の周囲に一夜で築こうとして未完成に終わった『結界石』があります。

弘法大師もまた

『太子廟参籠』(弘仁元年・810年)の折、

『阿弥陀三尊』を感得され、

『第三発光地の境地』に至られたといい、

境内には『弘法大師堂』があります。

『信徒会館』

。

。