おはようございます。リフレ今澤です。

前回は肩こり改善の為のセルフリフレクソロジーのご紹介でした。

肩こりというのは日本人特有の症状だとよくいわれていますが、海外の国ではどうなのでしょう?

肩こりという言葉にぴったりな英語は存在せず、Shoulder back painというのが一番肩こりに近い言葉のようです。Sholder back painを直訳すると「肩のうしろの痛み」もしくは「肩と背中の痛み」コリではなく、痛みです。

日本人でもコリを痛みとして感じる方もいると思いますが、日本でいう肩こりとShoulder back painとは、ややその意味合いが違うようです。

私がロンドンで出張整体を行なっていた時、駐在員の日本人ご家族などの他に、現地のイギリス人の方にも何人か施術をさせていただいていました。

確かに、日本人で肩こり持ちの方と比べたら、筋肉自体が柔らかいという印象の方が多かったのですが、Shoulder back painでお悩みの方自体は割と沢山いました。

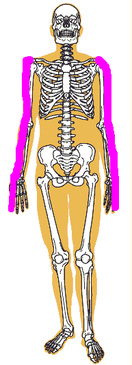

お仕事、プライベート両方での長時間のパソコン作業が僧坊筋への負担を増やしていると予測できるパターンが一番多く感じられましたが、これに加えて日本人の場合は、床座生活によって背骨を丸めやすい傾向があるのも、肩こりというShoulder back painとはまた違った意味合いの悩みを作りだしている大きな原因かもしれませんね。

この辺はさらに研究していきたいところです。

さて、この肩こりの、リフレクソロジーによる改善法に関してです。

「肩こりの改善」にリフレクソロジー

これってあまりピンとこなくないですか?

肩がこったら足なんかよりまずは直接肩もみ、肩たたきした方が早い!と思う方も多いのではないでしょうか。

ところが!

リフレクソロジーを受けたお客様からのご感想で、これまでにこういったものもありました。

「疲れやすく肩こりがつらかった私ですが通ううちに徐々に改善を感じるようになりました。 肩、首のこりから頭痛になり、薬を飲むこともありましたが、今では薬にもたよらなくなりました。」

「今まで、色々な整体に行ってみましたが、やったその時はとても楽になりますが、すぐに元に戻ってしまう感じでした。

こういった声をいただく度に、 リフレクソロジーの力に改めて驚きます。