神風といっても、大東亜戦争の特攻隊のことではありません。

元寇、蒙古襲来で吹いた、とされる神風のことです。

元寇、蒙古襲来は、”神風”によって、蒙古軍の船団が大損害を受けたために撤退した。

今日では、さすがにこれを信じている人はいないでしょう。

しかし、集団戦法の蒙古軍に対して、

日本の武士たちは、名乗りを上げて一騎打ちを挑んだ、

そのために苦戦した。

こう思っている方は多いでしょう。

>>>

1274(文永11)年、元は徴発した高麗の軍勢をあわせて

対馬・壱岐をおかし、九州北部の博多湾に上陸した。

太鼓やどらを打ちならし、毒を塗った矢や火薬をこめた武器を手にして、

集団でおしよせた。

この元軍の戦法に、一騎討ちを得意とする御家人たちは苦戦の連続で(以下略)

>>>

↑

『もういちど読む山川日本史』から引用。

蒙古軍の集団戦法に対して、一騎討ちの鎌倉武士。

この図式は正しいのか。

(引用文では元軍となっていることが多いですが、”ある理由”により

あえて私は蒙古軍と呼ぶことにします)

文永の役では、蒙古軍は、対馬、壱岐を攻めたあと、

博多湾に上陸し、赤坂に陣を敷きます。

『歴史群像』2014年8月号より転載

>>>

少弐景資は、赤坂の地形が騎馬の行動に適さないため、

元軍が進撃してきたところを一丸となって迎撃するよう全軍に下知した。

>>>

↑

『歴史群像』2014年8月号から引用。

”一丸となって”

とありますね。

どこが一騎討ちなんでしょう。

”一丸となって”というのは、明らかに集団で戦うことですよね。

同じく『歴史群像』から。

>>>

ところが肥後御家人の菊池武房の一党100余騎が抜け駆けして赤坂から

元軍を撃退してしまう。

>>>

100騎程度で撃退?

『山川日本史』には、”御家人たちは苦戦の連続で”

とありますが、

あっさり蒙古軍を撃退してしまったように見えます。

ウィキペディアには、こうあります。

>>>

早良郡から上陸した元軍は、早良郡の百道原より約3km東の赤坂を占領し陣を布いた。

一方、日本軍は総大将・少弐景資のもと、

博多の息の浜に集結して、そこで元軍を迎撃しようと待ち受けていた。

日本側が博多で元軍を迎え撃つ作戦を立てた理由は、

元軍が陣を布く赤坂は馬の足場が悪く、

騎射を基本戦法とする日本の戦法で戦うには不向きであるため、

元軍が博多に攻めてくるのを待って、一斉に騎射を加えようという判断からであった。

ところが、肥後の御家人・菊池武房の軍勢が、

赤坂の松林のなかに陣を布いた元軍を襲撃し、

上陸地点の早良郡のうちにある麁原(そはら)へと元軍を敗走させた。

>>>

”一斉に騎射を”とあります。

これも集団で戦うことですよね。

蒙古襲来絵詞には、

多くの蒙古兵の首を取った菊池武房の手勢の様子が描かれています。

わかりにくいですが、

絵の説明をする墨書きに「多くの首を取った」と書かれています。

あまり苦戦しているようには見えませんね。

>>>

鳥飼潟の戦い

麁原一帯に陣を布いていた元軍は、

銅鑼や太鼓を早鐘のように打ち鳴らしてひしめき合っていた。

竹崎季長主従は、元軍の矢を受けて

竹崎季長、三井資長、若党以下三騎が負傷するなど

危機的状況に陥ったが、

後続の肥前の御家人・白石通泰率いる100余騎が到着し、

元軍に突撃を敢行したため、元軍は麁原山の陣地へと引き退いた。

同じく鳥飼潟に駆け付けた

肥前の御家人・福田兼重の文書によると、

早良郡から元軍が上陸したことを受けて、

早良郡に馳せ向かうよう武士らに下知が下り、

早良郡へと馳せ向かった福田兼重ら日本軍は、

鳥飼潟で元軍と遭遇して衝突した。

豊後の御家人・都甲惟親(とごう これちか)は

鳥飼潟の戦いにおいて奮戦。

後にその功績により豊後守護・大友頼康から書下を与えられた。

これら武士団の奮戦により、

元軍は鳥飼潟において日本軍に敗れ、同じく早良郡のうちにある百道原へと敗走した。

>>>

↑

ウィキペディアから引用。(赤字強調はブログ主による)

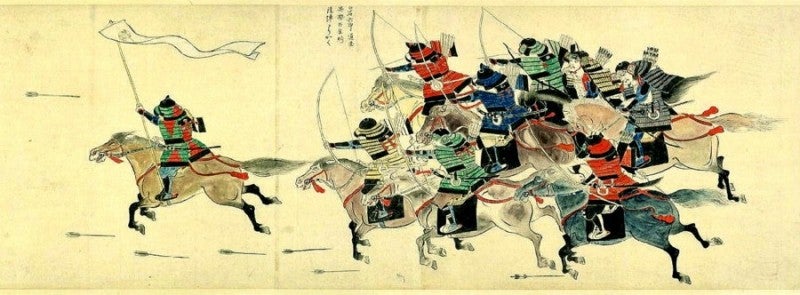

白石通泰率いる100余騎による突撃とは、どういうものだったかが、

蒙古襲来絵詞に描かれています。

http://d.hatena.ne.jp/nyankosensee/20100102/1262453460より転載

騎馬による集団突撃です。

どこが一騎討ち?

>>>

元朝の官吏・王惲は、

元寇の際の武士の様子をその記事『汎海小録』において

「兵杖には弓刀甲あり、しかして戈矛無し。

騎兵は結束す。

殊に精甲は往往黄金を以って之を為り、珠琲をめぐらした者甚々多し、

刀は長くて極めて犀なるものを製り、洞物に銃し、過。

但だ、弓は木を以って之を為り、矢は長しと雖えども、遠くあたわず。

人は則ち勇敢にして、死をみることを畏れず」

と記しており、武士が騎兵を結束させて集団で戦っていたことを指摘している。

>>>

↑

ウィキペディアから引用。(赤字強調はブログ主による)

さらに、ウィキペディアには、こうあります。

>>>

平安後期から鎌倉時代にかけて武士に関する文献で

一騎打ちの記述があるのは、

『今昔物語集』の源充と平良文との騎射による一騎打ちの場面と

『前九年合戦絵巻』の一騎打ち直前の絵のみである。

このように、特別な場合を除いて一騎打ちは行われておらず、

一騎打ちは武士の通常の戦闘方法ではない。

>>>

>>>

総大将の少弐景資は、足場の良いところで騎馬武者は一丸となり

「追物射」を行えと命じている。

「追物射」とは馬を駆けさせつつ前方に矢を放つものであり、

武士団単位に接近→弓射→離脱して矢を弓につがえる→接近、

といった戦闘行動を繰り返したものであろう。

>>>

↑

『歴史群像』2014年8月号から引用。

こうなると、文永の役で、日本軍が一騎討ちをした、

などというのは、完全に間違いではないでしょうか。

赤坂の戦いや鳥飼潟の戦いの様相を見ると、

日本軍が苦戦した、というのも、かなり怪しい感じがします。

日本軍が苦戦した、というイメージは、この絵が大きな原因でしょう。

http://coconut14.blog70.fc2.com/blog-entry-840.htmlより転載

おそらくほとんどの教科書に出ているであろう

蒙古襲来絵詞の一場面です。

『もういちど読む山川日本史』にも出ていました。

この絵によって、

集団戦法の蒙古軍に対して、一騎討ちの日本軍。

「てつはう」に苦戦する日本軍。

というイメージが強烈に刷り込まれたと思います。

しかし、この絵には続きがあります。

https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00253/contents/0001.htmより転載

蒙古兵のうち、踏みとどまって戦う姿勢を見せているのは5人。

あとは逃げています。

最前列の3人にしても、後世に書き足したという説があり、

それが正しければ、

大部分の兵が逃げていることになります。

赤坂の戦いを描いた部分では、こんな場面があります。

http://blogs.yahoo.co.jp/sa341gazelle/2953448.htmlより転載

蒙古兵は逃げ惑うだけ。

この絵だと、日本軍強し、蒙古軍弱し、

という印象にしかなりません。

>>>

『元史』では、文永の役に関する記述は僅かにしか記載がない。

『元史』日本伝によると

「冬十月、元軍は日本に入り、これを破った。

しかし元軍は整わず、また矢が尽きたため、ただ四境を虜掠して帰還した」

としている。

『元史』右副元帥・洪茶丘伝では

「都元帥・忽敦(クドゥン)等と舟師2万を領し、日本を征す。

対馬・壱岐・宜蛮(平戸島か)などの島を抜く」

とあり、

文永の役における元軍の戦果を

対馬、壱岐などの諸島を制圧し抜いたことのみを記しており、

博多湾上陸以後の状況については触れられていない。

>>>

↑

ウィキペディアから引用。

>博多湾上陸以後の状況については触れられていない。

これが、決定的な気がしますねえ。

都合が悪いから、書かなかったんじゃないか、と。

日本軍は、毒矢や「てつはう」で損害を出しながらも、蒙古軍を撃退した。

蒙古軍は負けて逃げた。

まとめると、そういうことなんじゃないかと。

一騎討ちの虚構、集団突撃をする武士に驚いた方も

驚かなかった方もクリックをお願いします。

↓