それに加えて、全ての省を庁に改称し、

なおかつ、全ての庁を内閣府の外局とせよ、

という改革案も提唱しました。

しかし、官僚にとって、省が庁になるのは、”格下げ”のように思うでしょうから、

現実問題として、実現は困難です。

そこで、次善の策として、内閣情報調査室を拡大強化する案を提案したいと思います。

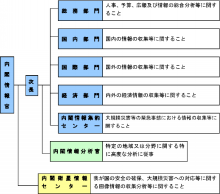

内閣情報調査室の組織図

クリックすると拡大できます

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jyouhoutyousa.htmlより転載

内閣情報調査室(以下、内調)には、

国外の情報を収集する国際部門と国内の情報を収集する国内部門が併設されています。

この形だと、対外諜報を担当する部門と防諜を担当する部門の

緊密な協力関係を築きやすいと思います、

『国家戦略とインテリジェンス』 奥田泰弘 PHP研究所 からの引用です。

↓

>>>

ウォルシンガムの情報活動の特徴と言えるのは、

国内での活動と国外での活動の両方に緊密な連絡を保ったことである。

これは世界的にはきわめて異例なことである。

たとえばアメリカでは、国内を担当するFBIと国外を担当するCIAが対立し、

両者の協力がほとんどなされてこなかったことがよく知られている。

そうでなくとも普通、どの国も、

国内担当部門と国外担当部門のセクショナリズムを打破するのは容易ではない。

にもかかわらずウォルシンガムは、

国内の活動と国外の活動を協力させることに成功したのである。

このようなあり方は、その後、他国の情報部には見られない特徴として、

イギリス情報部の歴史を通して見られるようになる。

>>>

ウォルシンガム

「イギリス情報部の父」と言われる人物。

国外部門と国内部門が協力しあう、というのは、珍しく、

現在の内調の組織は、そのような体制を作りうるのです。

平成20年4月、内調に、カウンターインテリジェンスセンターが設置されましたが、

これが国内部門の中なのか、国内部門とは独立しているのか、

内閣府のHPを見てもよくわかりません。

いずれにしても、

内調の国際部門を拡大強化すれば、対外情報庁のような存在にできますし、

国内部門を

カウンターインテリジェンスセンター、公安調査庁、警察庁警備局外事課などを吸収し、

”防諜の総元締め”のようにすれば、

内調を国家情報本部のようなものに発展させることは可能です。

総務部門が、広報に関する仕事もしているので、

広報担当は独立させ、

政府全体の広報の機能をここに集約するとともに、宣伝戦担当部門にします。

内閣情報調査室を拡大強化して、諜報の総司令部”内閣情報本部”へと発展させるのです。

国際部門は、対外諜報を担当する”対外局”へ。

国内部門は、防諜を担当する”内務局”へ。

総務部門から広報機能を独立させ、政府広報と宣伝戦と謀略を担当する”広報局”へ。

それに加えて、

”内閣情報本部”に各省庁の持つ情報へアクセスする権限を持たせ、

”国家の情報の一元管理”を行うことにすれば、

事実上、当ブログで提唱した”国家情報本部”の構想とあまり変わりません。

日本版NSCには、

”内閣情報本部”と防衛省と外務省が集まれば、

諜報と防衛と外交の三者が集うことになるので、

これも、当ブログで提唱した国防総司令部と国家情報本部が集まる、という形と

あまり変わりません。

テロ対策について話し合う場合、”内閣情報本部 内務局”が、

公安調査庁と警察庁警備局外事課を引き継いでいるので、

これに警察庁を加えれば、問題はないでしょう。

(必要に応じて海上保安庁も加えればいいでしょう)

『WEDGE』3月号から抜粋しての引用です。

>>>

今回の事件では

テロリストに対するアルジェリア軍の攻撃の動きを事前に掴むことができなかったことから、

現地の日本大使館に防衛駐在官が派遣されていれば

情報を得ることができたのではないかとの指摘も出た。

各国の駐在武官にあたる防衛駐在官には現役の自衛官が派遣され、

派遣先国の軍幹部との交流などを通して

有事の際に情報収集できるようチャンネルを構築するのが重要な任務のひとつだからだ。

だが、54ヵ国あるアフリカで防衛駐在官が派遣されているのはエジプトとスーダンの2ヵ国だけ。

これではとてもアフリカ全域をカバーしきれない。

この他にも、大使館や総領事館の警備や領事事務を行うとして

警察官や海上保安官、公安調査官などが在外公館警備対策官という肩書きで派遣されている。

彼らは本来業務ももちろん行うが、情報収集活動もカバーする。

とはいえ、アルジェリアに派遣されていたのは、茨城県警から出向した警察官1人だけ。

かねてからテロ事件が繰り返されていたアルジェリアの治安情勢を把握するには、

これでは心もとないのは言うまでもない。

これでも警察官が派遣されていただけいい方で、

民間の警備会社の社員を警備対策官として派遣する場合もあるのが現状だ。

>>>

『インテリジェンス 武器なき戦争』佐藤優 手嶋龍一 幻冬舎新書

から抜粋しての引用です。

>>>

佐藤

国際スタンダードの本格的なインテリジェンス能力を備えた人間を5年間で50人、

インテリジェンスを理解する人間を200~250人ほど育てることが急務です。

それだけのパイを作っておけば、そこから新しい組織をつくることができるでしょう。

その5年間に、器についての研究もすればいいんです。

インテリジェンスの専門家を育成する作業は、シンクタンクではなく、

大学で行うべきだと考えています。

年間に3億から5億程度の予算をかければ十分なことができますよ。

大学もどこでもいいというわけにはいかないでしょう。

まず、理科系の学部がない大学は対象外。

たとえば生物化学兵器の基礎についてレクチャーしてもらおうとなったときに、

理科系の専門家をすぐに連れてくることができなければいけないからです。

また、宗教のバックグラウンドがある大学も避けるべきです。

そうやって考えていくと、東京でやるとすれば、

東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学の三つしかないんじゃないでしょうか。

そこに優秀な人材を集めて、インテリジェンス・スクールをつくるんです。

手嶋

たとえば自衛隊の情報本部や調査部には、いい人材がいます。

彼らを再教育すれば、

かなり優秀なインテリジェンス・オフィサーを養成できるでしょう。

佐藤

彼らは志気も能力も高いですね。

他にも外務省、公安調査庁、内閣情報調査室、警察庁、経済産業省、財務省などから

人間を集めて、教育すればいい。

>>>

・大学にインテリジェンス・スクールを作って人材を育成する

(普通の学生から育成するのに加えて、

上記のように自衛隊などの人材を再教育する)

それに加えて、

防衛駐在官経験者と、

在外公館警備対策官を経験した警察官、海上保安官、公安調査官などと、

元商社マン、

彼らが得たノウハウを内調国際部門に蓄積するとともに、

”インテリジェンス・スクール”での教育にも活用するのです。

元商社マンを加える理由は、これです。

↓

>>>

この他に、外務省の情報収集そのものに疑問を投げかけるのが、

イスラム地域に幅広い人脈を持つアラブジャパン協会元日本代表の赤堀憲夫氏だ。

赤堀氏は2003年の自衛隊イラク派遣の際には自衛隊の要請を受けて、

派遣先となる現地の宗教関係者らに協力の根回しを行った実績を持つ。

その赤堀氏が挙げる外務省の情報収集活動の問題点は、

①政府関係者との接触だけで満足する、

②民間のノウハウを活用しようとしない、

の2点だという。

「イスラム地域はいまだ部族社会の性格が強く、

各地の部族長が地域に大きな影響力を持っていますから、

足で稼いでこのレベルまで食い込んでいくことが欠かせません。

また、商社など数十年も現地で活動を行っている民間企業には

独自に得た膨大な情報が集積されていますから、

これを活用しないのはもったいないことです」。

>>>

↑

『WEDGE』3月号から抜粋して引用。

・”インテリジェンス・スクール”におけるゼロからの人材育成と

自衛官などの”官”の人材の再教育

・防衛駐在官経験者、在外公館警備対策官経験者、元商社マンの経験やノウハウの結集

こういうことをやれば、対外諜報の人材育成は十分でしょう。

これをやりつつ、国際部門を拡大強化していき、

やがて、”内閣情報本部 対外局”へと結実させればいいのです。

これは、国家情報本部指揮下の対外情報庁と本質的に変わるところはありません。

佐藤優さんが言うように、

「3億から5億かければ、インテリジェンスの専門家が育成できる」

のです。

100兆円に届こうかという国家予算の中で、

わずか3億や5億の”はした金”をケチッて、

十分な対外諜報能力が持てないでいるのです。

おかしいと思いませんか?

今から予算を5億円増やして、”インテリジェンス・スクール”を作れ!

ご賛同くださる方はクリックをお願いします。

↓