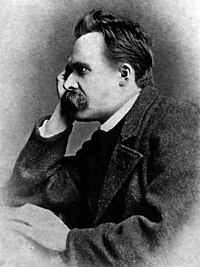

かつて、学生時代、古ぼけた2階建ての学生寮の相部屋の友人の机の片隅に、ニーチェ(Nietzsche)のアフォリズム集「人間的なあまりに人間的な(Menschliches, Allzumenschliches)」が置いてあったので読んだことがあった。ニーチェがワグナーと絶縁した際に贈った本がこの本である。

意味は違うが、先の原発震災は、まさに「人間的なあまりに人間的な」心の美しさや強さと悲しみ、さらには、人間社会の仕組みに内在する様々な醜い矛盾をいとも簡単明瞭に露呈させた。

特に、今般、あらためて表出した矛盾の中の1つが、「ニンバイ(NIMBY)」である。

NIMBYとは、「Not In My Back Yard(自分の裏庭にはあって欲しくない)」の意味で、ようすれば「総論では、人間社会に必要なことは分かるが、それを自宅の裏庭ですることだけは勘弁ねがいたい」という、ある意味身勝手な「自分さえよければいい」というなんとも身も蓋もない言葉ではある。

典型的な例は、生ごみの悪臭やゴミ出しの騒音が発生する「ごみ集積所」である。世田谷区にもごみ集積所やごみ焼却所があるが、だれとて自宅の庭に積極的に喜んでごみ集積所を誘致する人はいないであろう。

そこにNIMBYの本質がある。

しかし、皆さん、「それはひどいね」と言いながらも、それは誰しもが大同小異心中に潜在する心理であることは否定できまい。

NIMBYの対義語は、「Yes In My Back Yard」で、略して、「インバイ(YIMBY)」と呼ばれている。おそらく、純粋にいやなことを無私に御なって善意で引き受ける志の高い人物もいるであろうが、何でも、「インバイ(YIMBY)」を応諾するかといったらウソになる。無理がでてくる。

犠牲的精神で、公の幸福のために自分の身が亡びても好いという志の高い稀有な人物もいるであろうが、話が、単に自分が被る苦痛だけにとどまらず、自分の愛する妻や子供、さらには孫の代まで永遠のその不幸の連鎖が続くと聴いてしまったら、そうそう、善人でもいられない。

この、「ニンバイ(NIMBY)」は古くて新しい問題である。普段は、お金等の他の次元の補償手段で一定の均衡を保っているのであるが、ひとたび、その均衡が崩れ、「そもそも論」に原点回帰すると、もう議論は果てしない神学論争となる。

今回の「ニンバイ(NIMBY)」の舞台は福島の原発で起こった。ある意味、沖縄基地問題にも通じる。

東京の住人の多くは、テレビのつけっぱなしをはじめ、いままで散々無神経に電気を使ってきたが、こうした我々の日々の快適な生活は、じつは、福島をはじめとする様々な原発近隣の方々の不安と犠牲の上に成立していたことを、あらためて再認識した方も多かったのではなかろうか。そう、我々はイノセントにも、罪悪感の微塵もなく、無意識に「ニンバイ(NIMBY)」に胡坐をかいていたのである。

しかも、ことの深刻さは、東京と福島という単に「地理的」な距離感に依存した「ニンバイ(NIMBY)」だけにとどまらない。加えて、「時間的」な「ニンバイ(NIMBY)」、つまり、「いまの現代人には直接影響はないので安心だ」といった問題を先送りする無責任この上ないニンバイもあるのである。

時空を超えて、人類はどこまで「わがまま」なのか?懲りない面々ではある。

もうすぐpointo of no-returnが、すぐそこまで迫っているのに。