【やっとここまで来た──サイバー安全保障と、情報の本当の価値】

キオクシア、TOPPAN、DMG森精機──

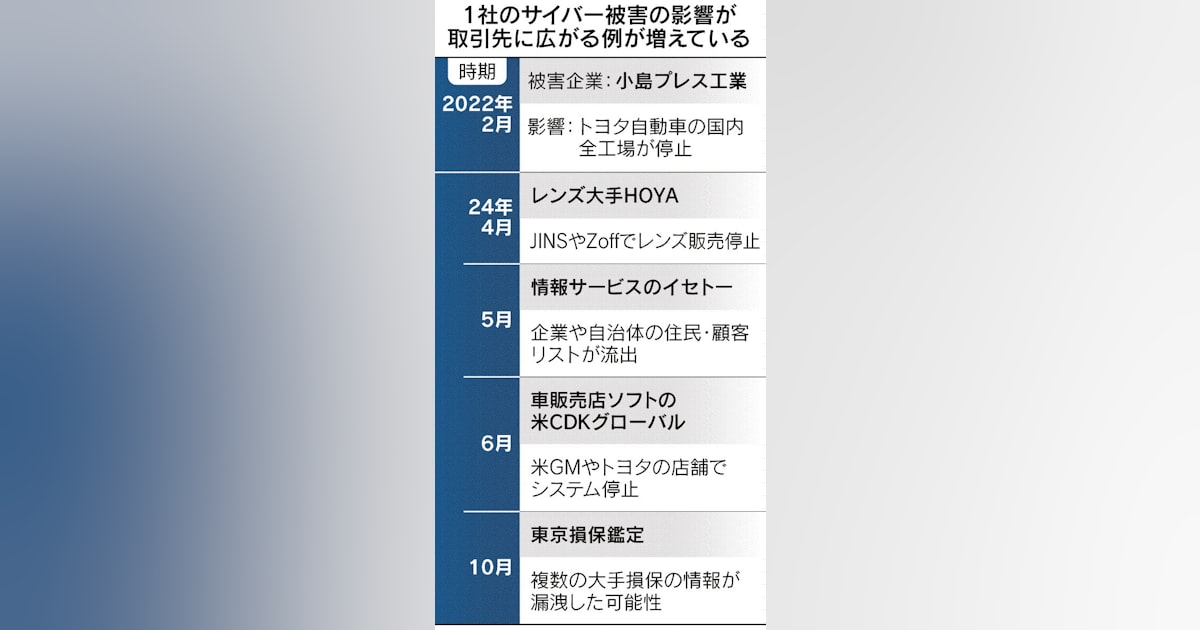

名だたる大手企業が、取引先約3,000社に対してセキュリティ診断を実施し、サプライチェーン全体の防衛力を見直していくという内容でした。

これは、単なる一企業のリスクマネジメントにとどまらず、まさに「国家全体の底力」を問う、極めて重要な動きです。

そして私は心の中で、こう思いました。

「やっとここまで来たか」と。

【私とサイバーセキュリティの出会い】

私がこのサイバー領域と深く縁を持つようになったのは、2015年頃。

安倍政権のもとで外務副大臣を拝命していた時、総理からの直接の指示により、外務省内でサイバーセキュリティを所掌することになったのがきっかけでした。

当時はまだ、社会全体に「サイバーとは何か」が十分に浸透しておらず、官民を問わず、多くの方がその重要性を正確に理解していない状況でした。

もちろん、私自身も専門家ではありませんでした。

ただし、当時の私はすでにサイバーという分野に対して強い関心を抱いており、それがきっかけとなって、私は能動的に情報を収集し、分析し、精査することを重ねていきました。

また、国内外問わず、サイバー分野に高い知見を持つ有識者の方々との接触も意識的に増やしていきました。

そうした中で、政府にお願いし、日本のホワイトハッカーの方々を3名ご紹介いただき、彼らから直接のご指導を受けることで、現場の視点、技術の本質に向き合うことから始めたのです。

【米サイバーコマンド本部への提案・訪問】

後に防衛副大臣を務めることになった私は、ある日、防衛省に対してこう提案しました。

「米国のUSサイバーコマンド本部を訪問させてほしい」

実現したその訪問は、実は日本人として初めての公式訪問となりました。

私としても、本来であればこうした国防に関わる政治家としての行動を、地元の皆さんにもご報告したい思いはありましたが、国益のためであれば「秘密」であることを受け入れようと思っていました。

ところが、アメリカ側がこの訪問の意義を高く評価し、「コロナ禍であっても、日米同盟がサイバー領域でこれほどの連携を見せている」ということを世界に発信したいと申し入れてくれたのです。

結果的に、日米の信頼関係の象徴として、堂々と情報を開示できたことは、政治家として冥利に尽きる経験となりました。

【現場のリアルな反応と、心の壁】

これまで私は、数多くの企業や行政機関の皆様に対して、サイバーセキュリティの重要性と具体的な改善提案をプレゼンテーションしてきました。

その中で、よく耳にした言葉がありました。

「あなた達から指摘を受けなくても、分かっていましたから大丈夫です。全く問題ありません。担当者にも確認をしていますから、大丈夫です。」

表面的には落ち着いて受け止めてくださっているようでも、その言葉の奥に、外部の人間に問題を先に見抜かれてしまったことへの焦りや戸惑いが見え隠れしていたのを、私は何度も経験しています。

実際には、私たちの話を聞いてから社内の専門部署に確認され、それまで誰も気づいていなかったというケースが少なくなかったのです。

そして、「これはまずい」と感じられた方々が、結果として「自分たちでやります」と閉じる方向に動いてしまう。

そのようにして、外部との対話がふさがれ、見えにくくなることもありました。

もちろん、すべての組織がそうだったわけではありませんが、現場で感じた“反射的な拒絶”や“情報の囲い込み”の空気は、今でも記憶に残っています。

結果、対応に何ヶ月も要することになるのです。ちなみに当時最新のソリューションであれば、エンドポイントの修復のみ、15分あればできてしまうようなものもありました。

ここで、どうしても申し上げたいのが、「情報にはコストがかかる」という、ごく当たり前の国際的な常識についてです。

海外では、有用な情報には対価を支払うのが当然であり、無料で手に入る情報は、むしろ「信頼できない」と警戒される傾向があります。

ところが日本では、「情報はタダで得られるもの」という認識が、官民問わず、社会全体に広く根付いてしまっているように感じます。

とりわけ大企業においてすら、そうした姿勢を目にすることがあります。

サイバー領域において、無料の情報ほど危険なものはありません。

予算を投じ、検証され、信頼できる筋から得た情報こそが、危機を未然に防ぎ、組織を守る「真のインテリジェンス」なのです。

もちろん、すべての組織が情報にコストをかけられるわけではありません。

中小企業、地方自治体、限られたリソースの中で懸命に取り組んでいる現場もあります。

だからこそ、情報にお金をかけられる立場の人が、そうでない人を支える構造を社会として整える必要があります。

相手を守ることが、めぐりめぐって自分を守ることにつながる。

私はそう信じています。

【正直なディスクロージャーが信頼を生む社会に】

私はこれまで一貫して申し上げてきました。

サイバー被害を受けることは、決して恥ではありません。

問題は、それを隠し、再び同じ被害を繰り返す構造に陥ってしまうことです。

自らの失敗や経験を正直に開示する企業こそが、社会を守る重要な一翼を担っているのだと、私は考えます。

ディスクローズした企業が、信頼され、評価される。

そんな社会の空気と制度を、私たちはこれから育てていくべきです。

私は今、浪人中の政治家として、現在も日本で唯一、100%純国産のサイバーセキュリティソフトを製造・販売する企業の取締役として在籍しています。

国会という政治の現場から離れてもなお、私は引き続きサイバーセキュリティという分野で、この国を守るという志を貫いています。

肩書きがあろうとなかろうと、「国を守る」という意志が自分の中にある限り、私は前に進み続けます。

もしこの記事を読んでくださっている方の中に、かつて私のプレゼンテーションを聞いてくださった企業の幹部や行政機関の方がいらっしゃれば、どうか心のどこかで、こう思っていただけたら幸いです。

「あの時、中山が言っていたのは、こういうことだったのか」と。

あれから、何年が経ったでしょうか。

ようやくここまで来た。けれど、まだ道半ばです。

もっと強く。もっと賢く。もっと優しく。そして、もっと本質を見つめる日本へ。

私は、これからも歩みを止める気はありません。

それは、第二種戦争における国防を、意識するが故にです。

中山泰秀