-

又もや、「言わねばならぬ事」、と思わせて・・・【東京社説】週のはじめに考える 桐生悠々が問う覚悟

東京新聞が、桐生悠々をネタにして、「新聞社として言わねばならぬ事」を三つ挙げてみせる、って社説は、私の知る限りでも過去に2回あった。

「新聞社として言わねばならぬ三つの事」が、「毎回異なる」ってのもなかなか楽しい話だ(*1)が、一回に一挙に取り上げるその「新聞社として言わねばならぬ三つの事」が「同レベルとは思えない(*2)」ってのも実に楽しい限りである。

であるならば、今回も又もや社説で桐生悠々を取り上げる東京新聞に否が応でも「期待が高まった」のであるが・・・

- <注記>

- (*1) 一回目は、「モリカケ桜」と「脱原発」と何とか。2回目が「学術会議問題」と「ロシアのウクライナ侵略戦争」と何とか。類似しているのは「モリカケ桜」と「学術会議問題」が共に「出来損ないスキャンダル追及」であることぐらい。

- (*2) 「仮に出来損ないでなかったとしても、スキャンダルでしかない」モリカケ桜学術会議と、我が国のエネルギー政策と、ロシアの侵略戦争とが、同列同位である。それも、「新聞社として言わねばならぬ事、って、結構具体的な基準で。正気の沙汰とは思えないな。

- まあ、東京新聞の気違いぶりは、今に始まったことでもないが。

(1)【東京社説】週のはじめに考える 桐生悠々が問う覚悟

週のはじめに考える 桐生悠々が問う覚悟

https://www.tokyo-np.co.jp/article/276435?rct=editorial

2023年9月10日 07時21分

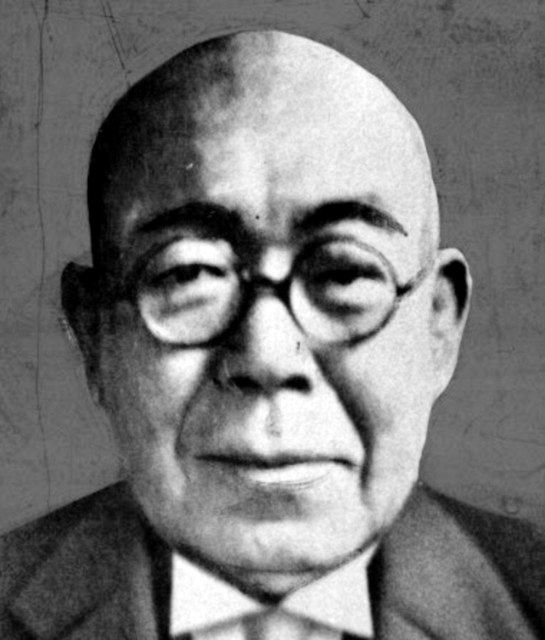

きょう10日は、反戦、反軍の記者、桐生悠々=写真=が1941(昭和16)年、太平洋戦争の開戦直前に亡くなった命日です。今年で生誕150年。明治から大正、戦前の昭和にかけて藩閥政治家や官僚、軍部の横暴を痛烈に批判し続けた報道姿勢は今も、言論にたずさわる者のお手本です。

◇

本紙読者にはすっかりおなじみだと思いますが、桐生悠々について、おさらいをしてみます。

悠々は、本紙を発行する中日新聞社の前身の一つ「新愛知」新聞や長野県の「信濃毎日新聞」などで編集、論説の総責任者である主筆を務めた言論人です。

新愛知時代の18(大正7)年に起きた米騒動では、米価暴騰という政府の無策を、新聞に責任転嫁して騒動の報道を禁じた寺内正毅内閣を厳しく批判。社説「新聞紙の食糧攻め 起(た)てよ全国の新聞紙!」の筆を執り、内閣打倒、言論擁護運動の先頭に立って寺内内閣を総辞職に追い込みました。

信毎時代の33(昭和8)年の論説「関東防空大演習を嗤(わら)ふ」では敵機を東京上空で迎え撃つ想定の無意味さを指摘します。日本全国が焦土と化した歴史を振り返れば正鵠(せいこく)を射る内容でした。

しかし、在郷軍人会の抵抗に新聞社が抗しきれず、悠々は信州を離れて新愛知時代に住んでいた今の名古屋市守山区に戻り、34(同9)年から個人誌「他山の石」を発行して言論活動を続けます。

◆軍部台頭を厳しく批判

新聞社を辞めても、悠々の筆鋒(ひっぽう)(筆の勢い)が衰えることはありませんでした。他山の石は厳しい検閲で、しばしば発売禁止や削除の処分を受けながらも、軍部の台頭を厳しく批判し続けます。

例えば36(同11)年、旧陸軍の青年将校ら反乱部隊が首相官邸などを襲撃。当時の高橋是清蔵相らを殺害し、軍部の影響力が強まる契機となった二・二六事件です。

悠々は「だから、言ったではないか」との書き出しで「五・一五事件の犯人に対して一部国民が余りに盲目(もうもく)的、雷同的の讃辞(さんじ)を呈すれば、これが模倣を防ぎ能(あた)わないと」「軍部よ、今目ざめたる国民の声を聞け。今度こそ、国民は断じて彼等(かれら)の罪を看過しないであろう」と断罪しました。

しかし、その後の歴史を見ると悠々の警告むなしく、日本は破滅的な戦争へと突き進みます。

悠々は米国との戦争を避けるべきだと考えていました。他山の石ではニューヨーク・タイムズなどで編集者を務めたE・J・ヤング氏の著作を紹介し、米国とは「日本が今これを敵として戦うことは無謀の極(きわみ)であって」「倍旧の友情を温めるのが賢策である」と記しています。

日米の国力差はもちろん、当時の中国大陸や旧ソ連、さらに欧州にまで視野を広げて、国際情勢を冷静に見ていたのです。

こうした分析力は、海外の文献を丹念に読み込むことで磨かれていきます。悠々は名古屋で洋書を取り扱う丸善で当時、大学教授らをしのぐ最大の顧客でした。

悠々の批判の矛先は、政府や軍部にとどまらず、権力におもねる新聞にも向けられていました。

他山の石では当時の新聞を「輿論(よろん)を代表せずして、政府の提灯(ちょうちん)を持っているだけである」「今日の新聞は全然その存在理由を失いつつある」と批判しています。

今、新聞にたずさわる私たちにも耳の痛い指摘です。新聞は権力におもねらず、読者の期待に応えているか、常に自問自答する必要を感じざるを得ません。

◆言わねばならないこと

悠々は「言いたいこと」と「言わねばならないこと」とを明確に区別すべきだと考えていました。

「言いたいことを言うのは、権利の行使」だが、「言わねばならないことを言うのは、義務の履行」であり、「義務の履行は、多くの場合、犠牲を伴う」と、他山の石に書き残しています。

「言いたいこと」ではなく、権力者に対して「言わねばならないこと」を言い続けることが新聞など言論の役割なのです。

新聞が言わなくなった先にあるのは、内外で多大な犠牲者を出した戦争であり、それが歴史の教訓です。当時とは状況が違うとはいえ、岸田文雄内閣が進める防衛力の抜本的強化が、かつての軍備増強に重なります。

<蟋蟀(こおろぎ)は鳴き続けたり嵐の夜>

悠々が遺(のこ)した句です。もし今が再び<嵐の夜>であるならば、私たち新聞は<蟋蟀>のように鳴き続けなければなりません。

悠々が残した一連の言論は、権力と向き合う覚悟を、現代に生きる私たちにも問うています。

-

(2)とうとう、社説をポエムにしやぁがったよ。

ある意味、モノの美事に「肩すかしを食らった」格好である。ナニしろ、従来従前の「桐生悠々社説」では明確に明白に打ち出していた「言わねばならな三つのこと」が、今回は単に「言わねばならぬ事」に置き換えられ、それについては「言いたいこと」との区別だの何だのと縷々述べるのみで、具体的にナニが「言わねばならぬ事」なのかは最後まで「示唆するのみ」に止まっている。

改めて想起願いたいんだが、コレは、東京新聞の、コラムでも投稿でも寄稿でも無く、正真正銘掛け値無しの「社説」で在り、東京新聞の公的公式の新聞社としての主張、なのである。

章題にしたように、「ポエムかよ!」って感想を抱くのは、私だけでは無いと思うぞ。

そんな「ポエムな社説」となった背景に邪推を巡らすならば、先回の桐生悠々社説で取り上げた「言わねばならない三つのこと」の一つがロシアのウクライナ侵略戦争で在り、その戦争が未だ継続中で「東京新聞の思い描いた通りになってない」事があるんじゃぁ無いのかな。「国連を中心とした平和外交で停戦の実現」とか何とか夢想妄想していたのが、実際には西欧諸国を中心としたウクライナへの武器援助と、ウクライナ軍の奮闘という「軍事的解決」しか効果を発揮しない冷厳なる事実・現状を前に、「桐生悠々の言わねばならぬ事」なんてある種の「精神論」が敗退した結果が、斯様な「ポエムな社説」なのではなかろうか。

ま、東京新聞の社説がポエムだろうが、そんなポエムになった背景が何であろうが、それは些事というモノだ。

重大重要なのは、「桐生悠々の唱える、言わねばならぬ事」と言う、尤もらしくもそれらしい「高尚な理論」を掲げながら、事実として「ろくな事を言っていない/言えていない」東京新聞の、質の低さ、だろう。モリカケ桜・学術会議なんか、散々っぱら「言い続けた」が、それで何がどうなったってんだぁ?自民党の支持率が一時的に下がった、程度だろうが。

それで、「桐生悠々の言う、言わねばならぬ事」かよ。桐生悠々も草葉の陰でさぞや歎いてるだろうぜ。