≪石井桃子さんの戦後 子どもの本と農場、二つの開拓期≫石井桃子さんの戦後 子どもの本と農場、二つの開拓期

講師:尾崎真理子氏 読売新聞文化部部長

7月18日 10時~ 盛岡市総合福祉センター

土曜日に聴いた講演会の感想文です。

この講演会は尾崎真理子さんが上梓した

がベースになっています。

最初に、この講演会を開催したNPO法人うれし野こども図書室 理事高橋美知子さんから

ご挨拶がありました。

若い日に石井桃子さんの『子どもの図書館』を読み、友達と語らって、私たちにもできるかも!と

はじめたのがいまのうれし野こども図書室の前の活動で、

今回、読売新聞文化部長として多忙であるうえに、『ひみつの王国』の芸術選奨、新田次郎文学賞受賞で

さらに忙しい尾崎真理子さんが盛岡での講演を引き受けてくださった経緯に、

こぐま社の佐藤英和さん(元代表取締役社長、現相談役)があいだに入ってくれたことが大きいとして、

佐藤英和さんからもお話がありました。

余談ですが、この数日前にさわや書店さん(最近図書館率があがり本屋さん率が下がってしまったのですが)に定期でとっている水木しげる大全集を受け取りにいったところ、水木さんのこんな絵本が入ってきましたよ、と見せていただいたのが、

こぐま社の『水木しげるのようかいなぞなぞめくり』でして。ええ、もちろん即買いですよ!

こぐま社というだけで買っていい本だ!と思いますもん。

沢野ひとしさんが勤めていたり、佐野洋子さんの最初の絵本『すーちゃんとねこ』の出版社としてもよく知られていますよね。

なぜその佐藤英和さんが盛岡とかかわりを持ったのかというと、東京暮らしが大変になってきたところで、

こちらに暮らしている息子さんのところへ身を寄せたことがきっかけだったそうです。

目に見えないいろんな糸がひとと本をつなげていくことに、不思議な気持ちをもちました。

数日前に「こぐま社で水木先生でしょ、買いですよ!」と思ったのもなにかのつながりでしょうか。

佐藤さんの、

「石井桃子さんというひとはどういうひとだったのか、ということはこの本(『ひみつの王国』を読まないとわからない」というひとことが印象的でした。

会場にディスプレイされていた石井桃子さんの著作の一部。

『幻の朱い実』は読み返してみたら、思っていたものと違っていた(笑)。やっぱり野上弥生子(1885-1985)の『森』や吉屋信子(1896-1973)の『花物語』などの少女小説が記憶の中で入り混じっていました。

石井桃子(1907-2008)も彼女たちと同じく明治から昭和を生き、さらに平成も見つめていた人でした。

明治、大正、昭和、平成を生き、晩年まで現役だった、どころか、

91歳で『くまのプーさん』のA.A.ミルンの自伝の翻訳にとりかかり、96歳で上梓してしまう。

私はもし、山田風太郎(1922-2001)が石井桃子より長く生きていたら、あの『人間臨終図鑑』で、

「101歳で死んだ人」のセクションで石井桃子についてどのように書いただろうか、と考えずにいられない。

尾崎真理子さんの講演会では、現役の新聞記者(文化部部長ということだったので、外には出られないのかと思っていましたが、芥川賞選考会には文化部記者となってからずっと取材に行っているというお話でした)だなあ!と思ったのですが、

第153回芥川賞受賞のピース又吉直樹さんについて、

「解答の出ないことについて答えを持っている人」と話されました。

ご自身の経歴を語られ、記者になって33年間、そのうち23年は文化部記者であり、

ご家族がいらっしゃって、そのなかでなぜ長い評伝を書くことにしたのか、というと、

「自分自身を成長させようという石井桃子さんの向上心に教えられたので書こうと思った」と。

1959年生まれの尾崎さんは岩波や福音館書店から出ていた子どもの本の恩恵に浴して育った最初の世代でもあり、「ぐりとぐら」や「いやいやえん」などを初出の状態で読んでいた世代でもあった。

いま活躍している現代文学の作家たちと石井桃子ということも語られ、

金井美恵子、川上弘美、村上春樹、江國香織などと名前があがって、富岡多恵子さんには、『中勘助の恋』を出された後、石井桃子さんの方から電話があった、というエピソードは意外でもあり、その時の富岡多恵子の反応が知りたいものだと思った。富岡多恵子も昔からすきな作家なので…。1935年生まれの富岡多恵子は英文科卒であり、英文学の翻訳もしているし、共通点も多いような気がするけれど、

意外だと思うほうがふつうじゃないのかしら。

『ページをめくる指』などの児童文学や絵本についての著作があったり、児童文学についてもよく書いている金井美恵子と比べるとやはり意表を突かれた気がした。金井美恵子は石井桃子から電話をもらったときのことをエッセイに書いていて、読んでいてもドキドキが伝わってくるような気がしたものだ。金井美恵子は1947年生まれ。

石井桃子が宮城県の鴬沢で牧場をやっていたころ、『山のトムさん』の頃に生まれている。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

尾崎さんが石井桃子さんと初めて対面したのは、

1994年5月10日だったという。

石井桃子さん、87歳。78歳から準備して79歳から執筆をはじめた

『幻の朱い実』を上梓したのは、その年の2月、3月のことだった。

大江健三郎さんと会った時に、あの作品は読売文学賞を受賞するだろう、そうなったら

面会は難しくなるだろうから、会うならいまのうちですよ、と声をかけられたことが後押ししたという。

実際、『幻の朱い実』は翌年2月読売文学賞を受賞している。

講演の前に、石井桃子略年譜のコピーが配られ、要所要所にカラーマーカーが

引かれていたのだが、それをたどりつつ、講演を聴いた。

200時間のインタビューと膨大な書簡をもとに101歳の生涯を書き尽くす、とコピーにもあるのだが、

2002年のインタビューのあと、しばらく中断せざるを得なくなった、という。

それは、戦後の宮城県の鴬沢の牧場のことで、当時を知る人からの連絡があり、

鴬沢へ取材し、石井桃子が教えていた小学校まで取材にいったことにあった。

その牧場の時代について、

「私の生涯の悔恨です」

とまで言い、非常に気を悪くした様子だったから、と。

その「生涯の悔恨」という発言の意図をいまだに図りかねている、と尾崎さんは話し、

牧場の仕事を途中で東京に出てきたから?とまだ結論は出ていない様子だった。

その後石井桃子さんから連絡があったのは、『ミルン自伝』を上梓した2004年で、

2008年1月末、朝日新聞社朝日賞を受賞したのが最後だったという。

石井桃子が不帰の人となったのは同年4月2日だった。

この評伝を書くにあたって、尾崎さんにも

(私などが手を染めていい仕事なのだろうか)という迷いがあったという。

それを払拭したのは、石井桃子と同じころに倒れた、水澤耶奈(やな)の一人息子で、作家の水澤周だったという。

石井桃子について、尾崎真理子さんは、「最終ランナー」と喩えられたが、この水澤周さんから託された膨大な書簡のエピソードから感じたのは、

尾崎真理子さんはこの書簡を渡された瞬間、石井桃子の言葉と生涯を伝える、最終ランナー、アンカーになったんだな、ということでした。

(水澤周さんは2008年6月7日、享年78歳でお亡くなりになりました)

また、石井桃子の松岡享子からも背中を押されたということも大きかった。

つねに前向きで鼻っ柱の強い石井の側面が表れている手紙の紹介があった。

「若い、仕事のできる人がほしいのです。

大童でお金を集める準備をしています。

私は、来年尾暮れまでに、「ほんとのグリム」と「ほんとのアンデルセン」を年齢別に十冊くらい用意したい」

(『ひみつの王国』P445)

石井桃子というひとを、児童文学のすぐれた紹介者、翻訳者、家庭文庫のパイオニア、

などといったイメージから、おそらく多くの人は優しい落ち着いた静かなご婦人、と思いがちだと思うし、

私もなくなる少し前に女性週刊誌に掲載された100歳の石井桃子の写真に、やはり優しそうなひとだと思った。

でも、この『ひみつの王国』の口絵写真の一葉目は、若いころの、丸い眼鏡をかけて、生き生きとした目をした

いかにも才気煥発な編集者時代の石井である。

講演の演題には「戦後」とあるが、講演はまずはじめに石井桃子の101年の生涯のその源流からはじまった。

(尾崎さんは途中でなんどか、101年の生涯ですからどうしても長くなって、とおっしゃっていたのですが、

長い上に、とてもひとりでこれだけのことをやったとは信じられない仕事量なのだった)

1907年 明治40年 父は銀行家、大家族(きょうだいは8人、うち2人は夭逝、兄ひとりのほかは5人姉妹)の

末っ子として育つ。浦和の高等女学校卒業後、1年おいて、日本女子大英文科へ。

「文芸春秋」「女性サロン」の記者となる。

のちに新潮社「少国民文学」にかかわる。

ロフティングの「ドリトル先生」を井伏鱒二に依頼する

1940年 「プーさん」を訳す。

若くして編集者としての才がひらき、これで自立していけるかと思った矢先、

1941年太平洋戦争勃発。石井の武器である、英語は敵性語として使えなくなってしまう。

1938年 『幻の朱い実』の蕗子のモデルであった、小里文子の死。

石井も戦意高揚の時代にあって、中国・韓国にも出かけている。

魯迅の弟にも会っていることから、中国での日本語教育に関わることが

目的だったのではないか。

昭和19年までは自分ではっきり話している。

「恐ろしいところへきた。早く逃げなければならない」

一方では水沢耶奈に戦争にかかわる誇らしさを伝えている。

その一方で『ノンちゃん雲に乗る』を書き続けていた。

ある兵隊さんを励ますために書かれた、

ということと、

一度だけ結婚を考えたことがあった、

というのを最初、尾崎さんはべつのことだと思っていたという。

ある兵隊さん、進藤四郎のことは、ジブリが林容吉訳の『床下の小人たち』を

≪借りぐらしのアリエッティ≫として映画化したときに、ご遺族へ取材したおり、

石井桃子がスキー同好会に入っており、そこに7歳年下の進藤四郎がいて、

そこで親しくつきあった年下の友人たちに『幻の朱い実』の明子の義弟妹たちのイメージを

借りて書いたのではないか、と。

石井が戦後行動を共にした、狩野ときわとの出会いは川崎の軍需工場だった。

石井は当時、労働科学研究所の暉峻義等の私設秘書だった。

秋田の女学校から生徒を引率してきた教師である狩野は、女学校で生徒たちに作業の予習をさせてきたため、その学校の生徒たちは

際立って作業効率がよかった。

それは≪自分以上に自分に厳しく、能力の高い女生徒の出会い≫だった。

また狩野ときわは、女学生のために夜本を読んだり、コーラスを指導したりしていた。

それは、

生活の中にどうしたら学びの時間をとれるかと常に考え、直ちに実行するひとである石井との

共通点であった。

狩野ときわの一人娘節子は当時10歳~11歳で、終戦後のときわと石井を見ていた。

もし戦争がなかったら石井と会わず、大学にも行っていなかったと語っている。

戦争により女たちが能力を発揮せざるを得なかった時代、と尾崎さんは話された。

昭和20年~29年、GHQ統制下の日本にはどのような変化がもたらされたか。

男女同権、民主主義、財閥解体、農地解放、女性参政権、労働者のスト権などなど。

そして、慶応大学図書館学科 もGHQの指導のもとに設置されたという。

このGHQ占領期についてはまだまだ書かれていないことが多く、

『ひみつの王国』を書いたのにも関わらず、不全感が残っている、と尾崎さんが語られ、

「石井桃子の百年の生涯が長くて、なかなか核心に近づかなくてすみません」と

おっしゃった。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

◆戦後◆

いまの宮城県栗原高原、当時の鴬沢で昭和20年8月15日から

狩野ときわと石井桃子の開墾生活は始まった。

当時石井は38歳。

『ひみつの王国』で狩野ときわのひとり娘節子から見た石井は、

小柄でくぐもった声で話すひと、足の小さなひとだった。150cmくらい、

足は22・5cm。

一方の狩野ときわは当時としては女丈夫といいたい160cmの長身に、

足のサイズは25cmくらいだった。

なぜ宮城県栗原郡鶯沢かといえば、狩野ときわの生まれ育った場所だからだった。

女ふたりの開墾生活は苦しいこともあったし、奇異の目にさらされることも多かった。

狩野ときわは村の娘に洋裁を教え、石井は東京に行って本の現行の打ち合わせをしたりしていたという。

2人の女性は1年で収穫をあげ、石井は『ノンちゃん雲に乗る』を出版する。

この頃ひとに宛てた手紙に、

「嘘で固めた世界がいやになり、百姓になりに来た」というものがあった。

石井には罪を償うという気持ちもあったのではないか、という言葉にやっと腑に落ちた気がした。

それは狩野ときわにもあったものだ。

『ひみつの王国』の中には、戦争責任ということについて、真摯に考え、深く悔恨する文学者たちと、それと対照的に戦争中の戦意高揚のために書かれた文章をあれは戦争中だったから仕方ない、として平然としているひとたちの姿が描かれている。

それにしてもなぜ開墾、と思っていたけれど、考えたくないことを忘れるために激しい労働と、それまでとは180度ちがう生活に自分を置きたかったのか、と考えればわかる気がした。

私は『ピーター・ラビット』の作者、ビアトクリス・ポターに石井桃子を重ねて理解しようとしていたところがあった。でもちがったようだ。

しかし、

この時代の労働が生来病弱だった石井桃子に101歳の長寿をもたらしたのかもしれないと考えると、

やはり石井桃子は神様に愛されたひとなのかもしれないなあとも思える。

やがて、東京と鶯沢を往復する生活から、

本の世界に戻ってきなさい勧められるようになる。

石井桃子について尾崎さんはこう語った。

ビジネスをよく知っていた人だった。

価値をよくわかっていた。

売れる物、世の中に求められるものがわかっていた。

計画性、予見性をもっていた。

100年の人生で、最初と最後の数年だけがゆったりしていて、

あとはいつも締め切りがある人生だった。

40代から50代の頃の仕事量の多さ。

55年にはISUMI会(いしいとみこ、鈴木晋一、松井直、渡辺茂男、瀬田貞二、石井桃子の頭文字から)を発足させる一方、

566年からは鶯沢で小学校で本のよみきかせを2年している。

58年、荻窪にかつら文庫をはじめる。

渡辺茂男、松岡享子、いぬいとみこ、中川李枝子たちこどもの本の書き手たちの活躍とネットワーク。

尾崎さんは30年近く前に、東京こども図書館がマンションの一室にあった時代に取材に行ったことがあると肩られた。

◆こどもの本を通して、石井桃子は何を伝えたかったのか?◆

ずっと本をかたわらにおいて生活するとはどういうことか。

自分の好みのようなものを決定したのは日本の絵本が発展した時代だった。

いい時代に育つことができた、と尾崎さんは語り、

それは1963年生まれの私も同じだった。

わたしの家には絵本はなかったが、保育園にいけばほぼ初出状態で、

「ぐりとぐら」も「がらがらどん」も「だるまちゃんとてんぐちゃん」も「いやいやえん:」もあった。

石井桃子の願った、「ほんもののグリム」も「ほんもののアンデルセン」も素晴らしい訳と絵でよむことができた。

訳者がだれか、ということを大人が思っている以上早い時期に子どもは嗅ぎつけるもので、私は全体に鈍い子どもだったが、それでも小1,2からこのひとの訳だったらおもしろい本だ、と思うようになっていた。

いしいももこ、というひらがなで書かれた名前に安心感を覚えたこどもは多かったと思う。

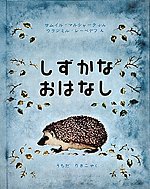

ここで尾崎さんが1冊の絵本をとりあげた。

マルシャーク『しずかなおはなし』福音館書店

絵本のよみきかせをしているひとなら必読書のリストには必ず載っている本としても認識していると思われる。

私はこの絵本は短大の図書館研究会で先輩が読み聞かせをやるのをみてはじめて知った。

初版は1963年(私の生まれた年だ)。

52年間84回増刷されていいる。

作者マルシャーク(1887-1964)はユダヤ人であり、ロシア・アヴァンギャルドの時代のひとりだった、という言葉を聴いて、そういえばシャガールとロシア・アヴァンギャルド展を見たことがあったなーと思い出した私だった。

シャガールも1887年生まれであり、東欧系ユダヤ人だった。でもマルシャークとの接点は特にいまみつけられなかった。

1917年にマルシャークはユダヤ人難民の子供たちと共に働いた。これは彼にとって初めての経験だった。1917年の夏、彼と熱狂者たちは児童向けの劇場、図書館、工房などから成る"Children's town"を作り上げた。その劇場むけに彼は戯曲を書き、それらは後に"Plays for Children"として一冊にまとめられた。

彼の執筆するものは、児童向けの小説から児童向けの詩へと移行していった。(Wikipedia)

これは講演の中でのお話ではなくて、いま調べて、なにか感じるところがあったので。

「しずかな おはなし そっと そっと」

という言葉の奥に、

しずかに話さざるを得なかった、ということを感じること。

尾崎さんは、

大人には背景までわかって読んでほしいといい、

大人には大人で読む本があると思っている、という石井桃子の

興味のあり方を紹介された。

自然科学、農化学、新聞をよみ、株価、社会環境にも関心をもっていたと。

石井桃子の『幼ものがたり』にはランプの灯のなかで、おじいさんやお姉さんたちの語りかけがあり、

3歳だった自分が自分を中から励ましていると感じ、

自分を肯定し、人生を楽しいものだと思う力をもらう源泉である、とお話をとじられた。

石井桃子の101年の生涯をまとめられた本にそれでも「不全感がのこった」とおっしゃる

尾崎さんの『jひみつの王国』は索引、年譜まで入れると、570Pを超えるが、

一度読んで終わりにするにはもったいない本であり、索引と年譜をもとに、

戦後児童文学について自分でも調べてみたいと思った。

私はこの花と本があるテーブルの前の席でした。

お隣になった女性は私より年上でしたが、すごくエネルギッシュで、

森や自然や虫の本を読み聞かせのグループの女性とやりとりしていて、

あした(7/20)は沿岸の被災地にボランティアにいくのだ、と話してくれた。

ご家族の介護があって、なかなか外に出られなかった期間を経て、

いろんな活動を継続しているのだった。

そのきらきら輝く瞳をみているうちに、石井桃子さんの残した本や言葉を生きているような

ひとだなあと思った。

『ひみつの王国』のエピグラフにも遣われている、石井桃子さんの言葉の書かれた色紙。

子どもたちよ

子ども時代を しっかりと

たのしんでください

おとなになってから

老人になってから

あなたたちを支えてくれるのは

子ども時代の

「あなた」です