前回のブログ、日本の食生活について思うことの中で、サハラの砂漠化のことに少し触れました。この砂漠化について検証することは、日本にとっても重要なことで、日本もおかしな政策を続けていけば、砂漠化または同程度以上の惨事を招く可能性があります。再生エネルギー計画などは、まさにその可能性が大きいと思われます。

そこで、まずはサハラ砂漠のことを知ることが大切だと思い、前にブログでは紹介していなかった、引用報道の元ネタとなった報道を転載します。

全文は長文なので、気になったところをメモしました。

ーーーここから メモーーー

LTER研究(多変量の長期生態学研究)の普遍的な結論は、生物多様性に悪影響を与えるレジームシフトは決して単一の強制事象から引き起こされるものではなく、常に複数の原因があり、生態系にストレスが蓄積された後に発生し、最終的なティッピングポイントは大規模である必要はない、というものだ。

古気候モデルは空間分布の詳細でしばしば対立するが、モデルとプロキシデータの両者の全体的なコンセンサスは、現在のサハラが著しく湿潤で、現在見られるよりもはるかに高い植物多様性を含んでいたことを示している。

人間がランドスケープを変化させ、閾値越えを促す可能性は、先史時代と歴史時代の両方の文脈で広範囲に記録されてきた。

※閾値=ある作用によって生体に反応がおこる場合、反応をおこすのに必要なその作用の最小の強度をいう。また、限界値、または「しきいち」ともいわれる。

複数の要因が生態系を体制転換の危機に導くが、歴史的文脈で記録された人為的影響は、ランドスケープのバイオマスを大幅に減少させる可能性があることが実証されている。

結論

AHPの終了が空間的・時間的に異質であることから、人為的な影響が局所的な生態学的閾値の交差現象を引き起こし、それが除草と陸域-大気圏間の負のフィードバックを触媒している可能性が指摘された。

ーーーここまでーーー

ここで勘違いしてはイケナイことは、人間が環境に影響を与えることで、砂漠化したことが事実だったとしても、現在、喧伝されている温室効果ガス(CO2やメタン)による地球温暖化は別問題であるということです。

人為的な環境破壊とそれによる影響には、真実と人為的な嘘があることを認識することも重要です。この2つの相反する事は、グローバリストにより、戦術的に利用されています。

ーーー以下 転載ーーー

アフリカの湿潤期終焉の主役としての人類

デビッド・K・ライト*(David K. Wright

ソウル大学校考古学・美術史学科(韓国・ソウル

アフリカ湿潤期(AHP)の終了時期やその規模については、大きな不確かさがある。完新世の初期から中期にかけての AHP は、アフリカ北部と東部の大部分で湿潤が促進された時期である。しかし、8000年前からは、軌道歳差の変化と植生のフィードバックにより、湿度バランスは変化した。代理記録には、湿潤状態から乾燥状態への急激な移行を示すものもあれば、より緩やかな移行を示すものもある。これまで人類は、気候条件の変化に対応するために、畜産を取り入れ、アフリカ大陸に農耕生活を広めるなど、AHPの終焉における受動的な主体として捉えられてきた。本論文では、人間が景観破壊の能動的な担い手となりうるシナリオを検討する。アフリカ北部で農耕が導入された時期、農耕が行われていた地域は生態系のレジームシフトの崖っぷちに立たされていた。特に牧畜は、アンバランスな生態系において、植生低下とレジームシフトを促進させると主張されている。ニュージーランドや北アメリカ西部の歴史的記録には、家畜の導入による閾値越えの出来事が記録されている。アフリカ北部の時間的に相関のある考古学的・古環境学的記録を見ると、純一次生産力の低下、植物相の均質化、低木優勢の生物帯への変化、全体として乾性植生の増加など、歴史的先例と同様の景観ダイナミクスが観察される。AHPの終了に伴うレジームチェンジを誘発する力は人間だけではないと考えられるが、大規模な景観変化を誘発する人間の潜在的な役割は、新石器化が地球規模で発生した他の事例と適切に関連づけられる必要がある。

はじめに

アフリカ湿潤期(AHP)の終了は,完新世のアフリカ大陸で起きた最も重大で広範な景観変化を引き起こした。テンポと空間分布は様々であるが、アフリカ大陸の北半分の大部分で降雨量が大幅に減少し、植物と動物のコミュニティは新しい生態的ニッチに再編された。人間社会も同様に、定住と生計の方法を変え、採食から農業に依存した経済へと移行した。AHPの終焉は、アフリカ北部と南西アジアにおいて、灌漑システム、農業資源、食糧再分配ネットワークが階層的指導者によって管理される複雑な社会システムの台頭に適した生態学的条件を促進したと仮定されている。

8000年から4500年前にアフリカ北部で起こったAHPの終焉に関する正統的な見解は、軌道が誘発したサハラ上空のモンスーン移流の弱化が内陸部の砂漠化を引き起こし、アルベド(地表からの太陽光の反射率)を高め、塵の巻き込みを加速し、降水能力をさらに低下させる地上-大気フィードバックループを作ったというものだ。

アルベドの程度は植生に依存し、植生は地表に到達する太陽光を遅らせる。シミュレーションやプロキシ記録から、8200 年前頃 のモンスーンの強度の急激な低下は永久的なものではなく、 部分的に湿潤な状態に回復したことが示されている。 その後、5500 年から 4500 年にかけて、モンスーン の内陸流が海面水温の変動に対応して弱まり、同様の急激な強 度低下が起こったが、その後の回復はなく、アルベ ドとなった可能性がある。

コンピュータシミュレーションの研究により、アフリカ北部の多くの地域でアルベドのわずかな増加がモンスーンの流れを著しく弱めることが実証されている。しかし、サハラ砂漠の広大な領域は非常に大きく、アクセスしにくいため、この現象の時空間的な理解には不利な制約がある。したがって、この時期のサハラの気候変動に関する矛盾した仮説に反映されているように、境界条件と転換現象に関するパラメータ化が不十分であり、一方はこの現象の突然の終了を提案している。もう一方は軌道歳差運動と同期して段階的に終了すると主張する。

現在の知識の不確かさを考慮すると、AHPの終了を説明する仮説を構築するための代替的な枠組みが必要である。8000年から4500年前の間にサハラとサヘルで有効水分と陸上バイオマスの両方が減少したことが知られている。また、関連する景観変化の空間的・時間的分布にばらつきがあることも知られている。しかし,沖積条件から乾燥条件への不均等な分布傾向について提案されているシノプシス規模の強制メカニズムは,ある地域では移行が早く,他の地域では遅いペースを説明するのに十分な因果関係を欠いている。

本論文では、人間が植生の大規模な変化を誘発し、生態系のティッピングポイントを通過させる有効な手段であるという観点から、AHPの終了について検討する。先史時代や歴史時代には、初期の牧畜経済が植生バイオマスを減少させたことが記録されている。AHPの終了に伴い、内陸のモンスーン流と降水量の減少により、植生のレジームシフトが増幅されたのである。したがって、この解釈では、人間は単に気候変動の受動的な受け手ではなく、広範な景観変化に対する能動的な主体であった可能性がある。

ティッピングポイントとレジームシフト(転換点と領域転換)

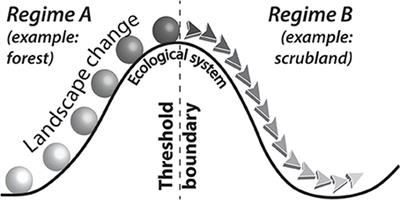

生態系において、生物環境がある状態から別の状態に変化するときに、ティッピングポイント(閾値)に遭遇する(図1;Muradian)。より具体的には、外的な力学(気候変動、過放牧、外来種など)や内的な刺激(過剰人口、生化学、地形学など)に反応して栄養レベルが変化するときにレジームシフトが起こるのである。 一旦レジーム・シフトが起こると、以前の状態に戻ることはない。なぜなら、以前のレジームと同一の条件を再現するためには、あまりにも多くの変数が関係してくるからである。

図1. 生態学的レジームシフトの概念モデル。強制的な力学が景観を閾値境界の崖っぷちまで押し上げる。その境界を越えると、生態系は不可逆的に新しい体制に移行する。

レジームシフトは非線形力学に対応して発生し、多くの場合、複数の景観圧力が同時に収束して、地域の生態系を新しい状態に強制する。現代の実践では、レジームシフトの検出には、多変量の長期生態学研究(LTER)データセットを組み立て、独立変数を統計的に分析(主成分分析など)して、急激な変化が起きたかどうかを判断することが多い。可能な限り多くの独立した変数をモニタリングし、定量的に報告することで、地質、水生、大気のデータセットを組み合わせて生態系の回復力の一貫したモデルを開発し、現在の景観のどこに閾値が存在し、境界を越えるために必要な時間枠と圧力の度合いについて多因子かつ全体的な指標群を導き出した。LTER研究の普遍的な結論は、生物多様性に悪影響を与えるレジームシフトは決して単一の強制事象から引き起こされるものではなく、常に複数の原因があり、生態系にストレスが蓄積された後に発生し、最終的なティッピングポイントは大規模である必要はない、というものだ。

しかし、古生態記録からレジームシフトを検出することは、特に異なる生態学的変数の時間枠を一致させることに関連して、不確実性をはらんでいる。このような誤った解釈の典型的な例はイースター島(ラパヌイ)に見られる。植民地時代以前の島の住民の間では、儀式用モニュメント(モアイ)の建設競争、農業追求のための土地の乱開発、戦争が原因で体制の変化が推測されていた。このシナリオは後に、ヨーロッパ人との接触やネズミなどの外来種の侵入による景観の圧迫が島の生態系の閾値を超えたことを示唆する新しい年代や古生態学のデータに基づいて否定されています。結局、不完全な古生態学的データに対して提示された検証可能な仮説が、イースター島だけでなく、よりグローバルな視点で、閾値越えの事象を人為的に強いるという、より微妙な理解のベースとなった。

大陸系と地理的につながっている生態系では、局所的なスケールでの閾値越えは、ランドスケープ全体で増幅するカスケード効果を引き起こすことがある。生物多様性の減少や表面アルベドの増強といった局所的な土地劣化は、粉塵の巻き込みによって外部に広がる傾向があり、地域の大気力学に影響を与え、その結果、周辺地域が独自の閾値に到達する脆弱性が高まる。地域や大陸規模のレジームシフトを調査する一方で、分析の基本単位は地域でなければならない。なぜなら、閾値越えを促進する一連の出来事には、通常、複雑な景観変化の網の一構成要素として、地域の主体が関与しているからである。

シナリオ

人間が生態学的閾値の越境を引き起こすのに十分な景観変化の潜在的推進要因であると考えるには、3つの基準を満たす必要がある。

第一は、システム全体の回復力を弱める要因によって、閾値を超える前の景観の状態がティッピングポイントの崖っぷちにあったことである。

もう一つは、ある強制的な出来事が、レジームシフトを引き起こすに十分な、もっともらしい厳しい状況を作り出したことである。サハラ砂漠とサヘルは1250万km2に及ぶ非常に多様な地形で、特にAHPの期間中は、時間的にも空間的にもその変化の規模を考えると、システムの内部ダイナミクスはありえない。局所的なカスケード効果が大規模な地理的地域に影響を与えるという仮説はあるが、局所的な内部ダイナミクスがこれほど大規模な地域にわたって一連のレジームシフトを同時に(地質学的時間スケールで)誘発したとは考えられない。

この論文では、家畜による放牧が行われたことのないランドスケープが、新たな放牧圧力が導入された直後に生態系の閾値を超えたことがどのように記録されているかを検証し、人間の代理がこの移行に役割を果たしたことを論証する。

第三の基準は証拠能力である。あるランドスケープで生態系レジーム間の移行が起こったこと、そしてそのプロセスに人間が関与した可能性をデータが実証していなければならない。もし人間がAHPの終了に関与していたとしたら、その移行は局地的で規模も様々であったろう。さらに、人間の活動が地域の生態系を変化させるフィードバックループを引き起こし、それが大陸規模の変化につながった可能性もある。

第一の基準 景観変化の端緒?

AHPの文脈では、アフリカ北部と東部におけるレジームシフトは一様に分布しているわけでも、単一原因でもない。サハラとサヘル全域の夏の最大日射量は10,000年から9,000年BPの間にピークに達し、これは一般にAHPの天頂とみなされている。このような広大で地形的に多様な地域の植生を一般化することは難しく、現在、プロキシデータに基づく全地域の本格的な植生図は存在しないが、粗い近似は可能である(図2)。Hélyら(2014)はプロキシデータに基づく植生の緯度方向の復元を行っているが、サンプリング地点が少ないため、時間経過を考慮した縦断的な研究は阻害されている。古気候モデルは空間分布の詳細でしばしば対立するが、モデルとプロキシデータの両者の全体的なコンセンサスは、現在のサハラが著しく湿潤で、現在見られるよりもはるかに高い植物多様性を含んでいたことを示している。

図2. アフリカのバイオマス。左:アフリカの湿潤期を再構築したもの(AHP バイオメスは Larrasoaña et al.、2013 に基づく)。熱帯収束帯(ITCZ)とコンゴ大気境界の夏の平均位置はJungingerら(2014)に基づく。右図。Ramankutty and Foley (1999)からデジタル化されたAtlas of the Biosphere (http://nelson.wisc.edu/)からダウンロードしたデータから作成した現在のバイオマス。

AHP時代のサハラの植物組成は、今日のサハラには類似していないようである。AHPの全盛期には、「ギネオ・コンゴリア」(湿潤熱帯林)、「スーダン」(草原)、「サヘリア」(森林草原)、「サハラ」(乾性適応の草原)として今日明確に特徴付けられる植物群落が北緯12度から20度の間に並存していました。サハラの現在では乾燥した部分の河岸地域は、4200年BPまでに森林(Alchornea sp., Piliostigma sp., Celtis sp.など)、草(Calligonum sp., Ephedra sp.)は24°Nまで分布した。植物分類群の構成だけから、AHP期の降水量の最大帯は15°Nから20°Nの間にあった可能性が高い。

しかし、完新世気候最適期(HCO)以降の太陽日射量の減少に伴う夏季モンスーンの弱体化(図3A)により、サハラ北部から徐々に南下し、地域全体に新しい大気力学が誘発された。8200年BP以降、サハラ北東部では、4500年BPまで、いくつかの湖沼で定期的な涵養があり、その後、今日優勢な砂漠的条件を達成した(Gasse, 2000)ことから、乾性条件に傾く景観変化が記録されている(Hoelzmann et al,2001)。ナイル川河口の2つの堆積物コアには、8700年BPと8000年BP以降に草地から低木優勢な植生への急激な移行が記録されているが、河川流出や降水量の急激な減少が同時に見られないことから、モンスーン活動は当時ゆっくりと減少していたに過ぎないと考えられる(図3B、C;Hennekam他、2014;Blanchet他、2015)。約8200年BPまでにアフリカ北部で始まり、4500年BPまでに現在のサヘルとアフリカ東部へと南下し、ランドスケープは一般的に沖積から乾燥または半乾燥の生態学的条件へと移行したという、代理記録における一貫した合意がある(Shanahan et al.、2015)が、その移行時期、ペース、大きさは様々である。

図3. 古気候の指標とアフリカにおける家畜経済の導入。ウシとヤギの最古の発生地はズーモルフィック図形で表されている。(A)北緯25度、20度、15度における夏の日射量、(B)ナイル川の水文と植生の復元、(C)ナイル川の水文と植生の復元、(D)ヨア湖の細砂フラックス(砂丘の活性化)と花粉スペクトル、(E)ティラ湖の花粉スペクトル、(F)黒破線はチャド湖レベル復元。細長い楕円は標高測定された放射年代とそれに伴う統計的不確実性(Armitage et al.,2015);(G)モーレタニアのキャップブラン付近の風化活動を反映した海洋堆積物コア、 ナイル、ヨア、メガラケチャド盆地は、USGSウェブデータポータル(http://earthexplorer.usgs.gov)から入手できるGTOPO30 DEMからArcGIS 10.1で作成されたものである。タマンラセット古水路はSkonieczny et al.(2015)からデジタル化した。

気候モデルは一貫して、軌道の歳差運動が8200年前までにサハラ北部の内陸モンスーン流(>20°N)を弱め、この影響は次の3500年の間に南方(12°N)へと広がったと予測していると述べた。HCO の終息によって影響を受けた地域の生態学的な 境界条件は、熱帯収束帯(ITCZ)に対するその位置 に起因しており、雨帯が南下すると、その主要な湿 源が大幅に減少した。後述するように、生物多様性の高い景観から低い景観への移行のスピードは、経度と緯度の両方によって変化する。

第二の基準 外的強制力による閾値超え?

AHP終了のシミュレーションでは、多様な植物群落を受け入れた生態系が、気候の影響に対するサハラ砂漠の生態系の感度を低下させることが提案されている。 カメルーン北部のMbalang湖からのAHP終息に対する植生応答の研究では、着実に減少する降水量がサイトの植物組成に与える影響は緩やかであり、これは気候変動に先立つ「植生の安定」に起因する。同様の景観動態は、ティラ湖、ヨア湖、メガチャド湖、東サハラの一部、およびセネガル近海の沖積コアから回収した花粉記録からも記録されており、ここでは、人間の影響が代理記録で明確になるまで植生は雨量パターンの変化にゆっくりと対応することが示された。

一方、水循環や植生指標の復元には、AHPの突然の終了を示すものが多くある。ナイル川に流出するC4植生の量が8500〜7800年BPと6500〜6000年BPの間に急激に減少しており、よりゆっくりと減少する河川流出量とは位相がずれている。アルジェリア南部のI-n-Ateiでは、7400年BPにC3植生からC4植生への同様の急激な変化が記録されている。西サハラから沖合で採取されたテリジーナス・ダストのスパイク(図3G)、北緯20°以北の4500年BP以降のギネオ・コングル植物分類群の分布の急激な減少、メガチャド湖とエチオピアの湖面復元は、乾燥状態への突然の水文レジームシフトを推測している。不思議なことに、エチオピア南部に位置する現在乾燥したChew Bahir湖の堆積物のカリウム含有量は、ゆっくりと、しかし着実に、軌道歳差運動の位相に沿った乾性地形への移行を示す。これは、ケニア北部の水文プロキシが水循環の急激な変化を示し、4500年BPにトゥルカナ湖の水位が80m後退したこととは対照的である。 このようなプロキシデータの不一致は、たとえ数百キロメートルのスケールであっても、末端AHPの典型的なものである。

降水と植生の動態はしばしば軌道の歳差運動と同期せず、局所的な景観圧力とフィードバックを反映していた。ガーナのボスムトウィ湖の複雑で非線形なδDwax記録に基づくAHP動態の総合レビューにおいて、シャナハンらは、AHPの終了はアフリカの北部と東部で局所的に突然だったが、大西洋南部地域では完新世を通じて夏の日射量のピーク値の変動が少なく、バッファされたと主張している。この現象は、2つの潜在的な強制メカニズムによって説明される:夏のモンスーンベルト(ITCZに対して)が南にシフトしたか、大陸上の内陸水分フラックスを減少させるインド洋循環パターンの共観規模の変化があった。これらのメカニズムは必ずしも相互に排他的ではありません。大西洋の海面水温も完新世中期に西アフリカのモンスーン力学に寄与したが、アフリカ北部ほど地域の植生パターンに大きな影響を与えなかったようである。Tierneyら(2011)とTierney and deMenocal(2013)は、アフリカ北東部におけるAHPの急速な終了は、完新世中期におけるコンゴ大気境界(CAB)とITCZの収縮が原因であるとした。CAB と ITCZ は、AHP の期間、大西洋の熱帯雨林をサハラ以南の広い範囲に閉じ込めたが、終末期には夏の日射量が弱まり、これらの圧力収束帯の東と北の範囲は、その最大の地理的範囲に対して 5°~7° 縮小した(図2)。

AHPの終了時期に関する証拠は空間的に不一致であるため、地球大気フィードバックが増幅された可能性のある軌道パラメータ以外の別の除植メカニズムを検討する必要がある。「新石器化」という用語は、人間社会が完全な採食経済から完全な農耕経済への移行に関連する景観の変容過程を説明するために用いられる。世界の他の場所とは異なり、北アフリカの新石器化は、いわゆるアクアリシックコミュニティが1万年前までに土器を開発していたため、陶器やその他の貯蔵形態の最初の使用とは関連していない。その代わりに、北アフリカの文脈における新石器化は、ランドスケープの保有プロセスのシフトを意味し、その結果、人間と環境との関係において、(A)生物環境が、本来人間のための資源を生み出すものから、資源を得るために耕されなければならないものへと変化し、(B)当初、アントロセントリック生産性(ACP)が増加しても、ランドスケープの純一次生産性(NPP)が減少し、(C)ACP増加の一部および付随は、全体の生物多様性を減少しアルベドの増加をもたらした、という三つの主要変化を生じさせた。ACPの増加は、人間社会が動植物資源へのアクセスを向上させるために生態系のパラメータを操作するニッチ構築の一般的な理論に適合する(Smith, 2011)。NPPとACPのトレードオフは、意図的なものではないが、世界中の新緑化で繰り返されている現象である。NPP が地域の全体的な生態系を損なうほど悪化した場合、ACP が崩壊する可能性があり、生態学者はこれを一般に土地荒廃と呼んでいる。

新石器化は、特に農業技術の導入以降、何千年にもわたって人間が景観を変容させてきた「悠久なる人新世(long Anthropocene)」という仮説を支持するために用いられる。この見解では、人間は軌道の歳差運動のような外部強制要因として作用するのではなく、自然の地球プロセスとして共進化し、景観形成への影響は先史時代まで深く遡ることができる。頂点に立つ種である人間は、その生息する景観の生態学において常に重要な役割を担っており、その歴史は更新世にまで遡る。近年では、南西アジア、中国、ヨーロッパ北西部の新石器時代初期に、大規模な土地の伐採により、森林破壊と土壌侵食が発生した。チベット高原の花粉研究では、6000年前のモンスーンシステムの変化と相関する間隔で、イネ科からコブレシア属の優勢なランドスケープへの変化が記録されている。このような相関関係は因果関係の暫定的な根拠としかならないが、頂点種が地域の植生や地形を大きく変化させた事例は数多く記録されている。

このプロセスは古生態学的記録では記録することが難しいため、歴史的環境で行われた共時的LTERは、人為的なレジームシフトに関わるプロセスを理解するための基礎となるものである。例えば、ニュージーランドでは気候変動が熱帯雨林の生態系にストレスを与える背景となったが、森林伐採、焼畑、外来種の導入といった直接的な人為的影響により、ヨーロッパ人の入植後、最終的に生態系は新しい体制に移行した。

1840年代以前、ニュージーランドに入植した少数のヨーロッパ人は沿岸地域に点在していたが、1880年代には南北両島の内陸部全域に入植地ができ、そのほとんどが羊の放牧に経済的に集中していた(Peden, 2011)。ヨーロッパ人の植民地化以前は、北島の約3分の2と南島の4分の1が温帯雨林に覆われていた。19世紀末までに、ニュージーランドの森林被覆は半分に減少し、湿地は排水され、トサカ草原は羊の牧畜と穀物農業のために焼き払われた。50年以内に誘発されたレジームシフトは、生態系を1840年以前の状態に戻す積極的な取り組みを行っても、不可逆的であることが証明された。

この現象は、268,000km2の国土に蓄積された総人口レベルが800,000人を下回る中で発生した。気候ストレスだけでは、ニュージーランドの景観が森林から草原に急速に変化したことを十分に説明できないため、明らかな寄与要因を考慮する必要がある。

アフリカの文脈に類似しているが、アメリカ大陸の半乾燥地域や乾燥地域にヨーロッパ人が家畜を導入したことで、生態系が大きく変化し、多くの地域でレジームシフトが引き起こされた。新生代のアメリカ大陸では、放牧や草食の家畜が進化し、生態系マトリックスの重要な構成要素となっていた。ヨーロッパ人が入植する以前は、広大な草原が北南米内陸部の高地に広がっていた。しかし、南米高地を除いて、ヨーロッパからの入植者到着以前には家畜化された牧草地は存在しなかった。牛(Bos taurus)は、草原から低木林へのレジームシフトと空間的・時間的に相関する新たな圧力を景観に導入した。

家畜の導入と生態系の変化との関係を理解する上で、末端のAHPと気候的に類似した生態系で行われた2つの研究は有益なものである。米国テキサス州南部の研究では、土着のサバンナがメスキート(Prosopis glandulosa)主体の低木林に取って代わられたのは、過放牧、火災抑制、気候変動が重なったためであり、ヨーロッパ人によるこの地域の植民地化の初期に遡る(Archer, 1989)。米国オレゴン州中南部の125年にわたる入植の歴史的記録と照らし合わせた年輪と火災の歴史の研究では、家畜の導入とウェスタン・ビャクシン(Juniperus occidentalis)の成長の間に正の相関があることが分かった。より一般的には、北米各地で行われた放牧地の複数の通時的研究の総合的な定量的レビューにより、家畜が乾燥生態系に導入されると、それに見合った花の生物多様性の低下と低木の成長の増加の間に一貫した相関があることがわかっている。いったん閾値を超えると、相当な人為的介入がない限り、攪乱前の状態には戻らないことが実験で証明されている。

人間がランドスケープを変化させ、閾値越えを促す可能性は、先史時代と歴史時代の両方の文脈で広範囲に記録されてきた。複数の要因が生態系を体制転換の危機に導くが、歴史的文脈で記録された人為的影響は、ランドスケープのバイオマスを大幅に減少させる可能性があることが実証されている。このような影響は、除草と土壌損失の速度を加速させ、アルベドと塵の巻き込みが強化され、陸域-大気圏のフィードバックループが形成されるため、空間的にカスケードすることができる。AHPの終わりにサハラとアフリカ東部が大規模な景観変容の崖っぷちに立っていたことは、議論の余地がない。一部の地域で人間の手によってAHPの終焉を加速させる能力が十分にあったかどうかという問題は、新しい土地保有制度の導入と同時に景観が変化したという通時的な証拠を評価することにかかっている。

第3の基準 アフリカにおける閾値の越境と家畜の伝来

人為的なレジームチェンジという観点から見ると、人間はNPPを減少させる潜在的な増幅因子であり、同時代の考古学的・植物学的記録がある地域では、ローカルな景観変化がしばしば深いスケールで起きている。大規模な分析では、ナイル川の土砂流出がAHPの初期終了段階(約8000年BP)から徐々に増加し、これは農耕や動物牧畜に伴う土地の利用強化の結果であると推測されている。より局所的な研究では、大規模な変化が誘発された可能性のあるメカニズムが示されている。地中海西部では、7300年BPまでにイフリ・ウダダネに家畜化された分類群が到着すると、在来の樹木花粉(AP)と草が大幅に減少し、低木、特にマキ種が大幅に増加した(図4A) マキの植生の成長は、新石器時代の地中海地域の植民地化において、家畜の放牧と焼畑と関連している。マキの成長は、落葉性のオーク(Quercus sp.)、マンナノキ(Fraxinus sp.)、テレビン(P. terebinthus)、野生サービス樹(Sorbus sp.)、エルム(Ulmus sp.)を犠牲にし、常緑性のホルムオーク(Quercus ilex)、イチゴノキ(Arbutus unedo)、ベースウッド(Phillyrea latifolia)を促進した(Geddes、 1983;Naveh、 1987)。モロッコのIfri n'Etsedda遺跡では、7400年から6800年BPの間に、NAPと穀物品種の増加と同時にAPの漸減が見られる(図4B)。アルジェリアのティンアハナカテン遺跡では、7200年BPに著しい風化活動の証拠とともに、同様の植物相の変化が記録されており、これは層位的に、考古学的堆積物中に相当量の牛遺体の最初の出現に関連している(図4C)。

図4. アフリカにおける家畜の初期発生の場所。データポイントは主に公表されている考古学文献から引用した(例:Gifford-Gonzalez, 2005; Fuller et al., 2011; di Lernia, 2013; Linseele et al.) 1000年アイソクロンは、初期の家畜の発生分布を通常のクリグした球形セミバリオグラムモデル(ArcGIS 10.1で作成)から等高線としてデジタル化した。本文中で言及した遺跡:(A)イフリ・ウダダネ、(B)イフリ・ンエツダ、(C)ティン・ア・ハナカテン/ウアン・アフダ、(D)トゥルクナ湖、(E)ナブタプラヤ、(F)ファユム凹地、(G)ホッド凹地/ダール・チット、(H)ウンジュグー、(I)セリマ・オアシスに加えてセジム凹地を含む。

さらに南下すると、チャド湖の堆積物コアから、6700年から5000年の間にAPと非湿地の草を犠牲にして非樹木花粉(NAP)と低木植生が徐々に増加し、5000年後に乾燥状態に急激に切り替わったという証拠が得られている(図3F)。この時期は、まだ考古学的に証明されてはいないが、家畜化された動植物がこの地域に到着した時期であると推測されている。また、チャド湖西部のマンガ高原では、3300年前にギニアとスーダンの植物が減少し、サヘリアの低木林が出現している(図3E)。しかし、後者の研究の著者らは、この変容に人間の代理が働いたという仮説に疑問を持っている。メガラーク・チャド盆地北部のヨア湖の花粉記録では、4600年前以降に攪乱された砂丘上の半砂漠植物群落に移行し、2700年前以降に真の砂漠群落が見られる(図3D )。これは考古学的に、狩猟採集に代わって牧畜が主要な生計経済であることが示された時期に相当する。

アフリカ東部では、家畜化された動物の到着を正確に確認することは困難である。なぜなら、最初の侵入地点は、湖面が直下に近づいていたトゥルカナ湖地域であると考えられるからだ(図4D)。しかし、4500年BPまでには、家畜化された牛とそれに付随する巨石埋葬を含む新石器時代の複合体がこの地域に根付き、ほぼ同時期に赤道地域まで南下したことが公的になった。エチオピア高地への初期牧畜入植も〜4500年BPに起こる。偶然にも,エチオピア中央部の湖やトゥルカナ湖では地域全体でほぼ同時に単調な湖面後退が記録されているが,ビクトリア湖の赤道域やインド洋沿岸により近い地域の湖面や植生変化はより減衰していた。4500年BP以前のエチオピア高原流域の湖では水文システムの急激な変化がよく見られたが、最終的な回帰はCABの位置の変化と関連しており、植生-フィードバック要因は寄与しにくいと考えられている。

より乾燥化した気候条件の変化は、アフリカ北部の景観を急激に変化させる背景となった。しかし,AHPの終了のテンポと強度が変化することは,低木林環境への局所的な移行や土壌侵食速度の加速と空間的に相関しており,決定的なことに,同じ時期に同じ場所で人間人口の増加と家畜経済の普及も対応している。牧畜がより遅く定着し,植物栽培に対して自給自足経済のマイナーな構成要素であった西アフリカ熱帯地域では,AHPの終了は著しく遅く,遅いペースで進行し,北側の亜熱帯地域に比べて規模が小さく,周囲の花の生物多様性がしっかりしている地域で起きた。 エチオピア高原では、花粉の記録が存在する場所では、植民地以前の固有植物種の生物多様性も同様に高く、AHP終了速度が高くても植生フィードバックが水循環に与える影響は減衰した可能性がある。

ディスカッション :アフリカ新石器時代の人口がレジームチェンジを引き起こした可能性は?

上記のどのケースでも、家畜経済の導入、APや草原の減少、低木種の増加、そして最終的な(あるいは同時の)湿潤から乾燥への移行には時空間的な相関関係が見られる。このような相関関係は、「鶏と卵」のジレンマを生む-どちらが先か?相関関係は因果関係を証明するものではなく、家畜化された動物経済が生態系のシフトを引き起こすのではなく、それに対応して低木林の遷移する環境に移動した可能性がある。実際、気候変動とサハラ以南のアフリカにおける新石器時代の広がりとの関係については、これが正統的な見解である。

初期アフリカの牧畜経済には非常に多様性があり、多くの点で牧畜経済は彼らが住むランドスケープと共進化したことを認識すべきである。ナブタ・プラヤの家畜化された牛は世界で最も古いものの一つであり、11,000年前から人類によって飼いならされた可能性がある(図4E;Wendorf and Schild, 1998)が、この主張には異論もある。また、リビア南西部のウアン・アフダでは、9千年前までにバーバリーシープが採食の遅延戦略の一環としてペニングされていた証拠がある(図4C)。ファユーム後期における家畜化された動物のより安全なコンテクストは7350年BPまで続き、魚の遺体や多様な移動・定住方法と関連している(図4F)。ナイル川のさらに上流では、7300年BPから始まる沖積平野に移動性の低い牧畜経済が居住している。リビア南西部のアカカス山脈では,埋葬物から得られるストロンチウム同位体を用いて、完新世を通じて気候が乾燥化し、移動様式が増加した可能性を論じている。 モーリタニア中南部のホド窪地における家畜の導入は4500年前から始まり、ダール・ティチットのような新石器時代の村の形成と関連している(図4G)。完新世の初期から中期にかけてのアフリカ北部と東部における人間と動物と景観の関係の多様性を考えると、生態系(それ自体が多様である)が新たな人為的圧力にどのように反応するかについて、期待される単一サイズのモデルは存在しないはずである。

しかし、それまで未開拓の土地に家畜経済が導入された背景には、共通の特徴がある。ニュージーランドとは異なり、北米やアフリカには、家畜経済が到来する以前から、固有の哺乳類草食動物が多く生息していた。草食動物が多く生息する地球の半乾燥地域では、火はランドスケープの自然な特徴である。 サハラの火災記録はまばらであるが、マリ南部のウンジュグー(図4H)、スーダンのセリマオアシス(図4I)、セゲディム凹地の新石器時代考古学遺跡がある。ニジェール北部のセゲディム窪地(図 4)などで、完新世によく見られる火災の証拠が得られており、これは特に家畜が導入された後の景観管理ツールとして解釈されている。ナイジェリア北東部のティラ湖の木炭記録(図 3E)に基づき、Salzmann らは、採食型や家畜型の自給経済の存在に関わらず、完新世を通じて景観維持に火入れが継続して行われたと主張している。

火に適応した自然生態系が存在することは、牧畜民にとって野生のウシ類に対して優位に立つ機会を提供することになった。ウシとカプリンは選択的な草食動物であり、その食性は低木植生の範囲を大幅に拡大させることができる。火災の後、草は景観上の最初のパイオニアとなり、放牧動物によって消費されることになる。一方、灌木は家畜の飼料として下位に位置し、また、根系が深いため、蒸散や土壌内の表面水分の保持が制限される。野生の偶蹄類は、ハイリスク/ローリターンの生態系であるため、火災後かなりの時間、火災で攪乱された景観を避ける可能性が高いのに対し、家畜は指示された場所に行く。このような景観形成は、自然の「恐怖の生態系」を破壊するものだ。野生動物は捕食者回避のために生態系に負担をかけないが、群れをなす家畜は人工的な制約に反応するのである。そのため、火事が景観に与える生態学的影響は、家畜の踏みつけや土壌の圧縮、火入れ後の飼料化によって増幅されるのである。

上に述べたように、人為的に引き起こされた生態系のレジームの変化には、自然または人工的なプロセスと、システムを新しい状態に押し上げるに十分な人口増加または景観圧力の増大が重要な要素として含まれている。AHPの終了の場合、これらの条件がすべて同時に満たされた。植生のフィードバックは、6000年から4000年前の間にサハラの水循環に急激な変化をもたらしたと推測されている。人口増加の様々な指標として、新石器時代の放射性炭素年代の大幅な増加、中央サハラにおける5800年から5000年BPの間のSteinplätzeと呼ばれる火割れした岩の特徴(ハース)の生産の増加が人口増加のプロキシとして解釈されている。

結論

AHPの終了が空間的・時間的に異質であることから、人為的な影響が局所的な生態学的閾値の交差現象を引き起こし、それが除草と陸域-大気圏間の負のフィードバックを触媒している可能性が指摘された。局所的なレジームシフトは、人間が家畜を新しい牧草地に誘導することによって、外部に広がる可能性がある。完新世中期における人類の人口増加と自然(軌道起因)気候変動がランドスケープの圧力を支えていたが、火に適応した乾燥地における家畜と野生の家畜の特殊な放牧習慣が、閾値状態にあった生態系のNPPを不可逆的に減少させる決定的な要因であることが、ここで論じられる。ヨーロッパによるアメリカ大陸と環太平洋地域の植民地化以降の数多くの歴史的事例が、このシナリオの妥当性を示している。人間が高いACPニッチを構築するために生態系を改変すると、NPPに悪影響を与える変化が誘発される。ユーラシアとアフリカの家畜化されたウシ科動物の歴史が深いため、家畜の初期の広がりの影響を共時的に見ることはできないが、特にサハラ砂漠から得られる通時的証拠からは、家畜の到着と高NPPから砂漠への風景の変化の間に相関するパターンを見出すことができる。

また、低木の普及や降水量の減少に伴い、末端のAHP景観の花組成が系統的に均質化したことを示す証拠も得られている。自給自足の選択は生態学的条件を前提としており、初期の牧畜経済は、徐々に乾燥する気候を背景に定着した。人間が先史時代や歴史時代の景観のNPPに大きな圧力をかけたことは、世界の他の場所でも記録されているので、AHP末期のサハラでも人間が植生減少の速度を加速させる触媒となった可能性がある。その結果、アルベド、塵埃の巻き込み、内陸のモンスーン対流の遅延が促進され、牧民を新しい領地に追いやって再びそのサイクルを開始することになったのだろう。ACPを最大化する新石器時代の探求は、NPPの棺に最後の釘を打ち込み、サハラの砂漠化は、その累積プロセスの最終結果であったのかもしれない。

科学者たちは、「人新世(Anthropocene)」という言葉を作り、私たちの種が明らかに、深遠で不可逆的な景観変化の閾値を越えて地球を傾けている現代を指している。産業革命以前の時代に生じた生態系への人間の影響を、産業革命以降の時代と概念的に区別するために、「大加速(the Great Acceleration)」という言葉を好む人も多い。しかし、「大加速」は、「大スタート」を意味するものではない。人為的な景観圧力は、人類自身と同じくらい古いものである。産業革命後の人為的な活動が、それ以前の何百万年もの間よりも地球規模で環境にストレスを与えていることに疑いの余地はないが、人為的な影響は簡潔に産業革命後の世界に限定されるものではない。

著者の貢献

著者は、この著作物の唯一の貢献者であることを確認し、出版を承認した。

利益相反に関する声明

著者は、本研究が利益相反の可能性があると解釈される商業的または金銭的関係がない状態で実施されたことを宣言する。

謝辞

この原稿の作成に貢献した研究は、韓国政府による韓国研究財団助成金 (NRF-2013S1A5B6043901) によって行われた。ウピンダ・シャランジットとジノ・キムに感謝する。彼らとの人新世に関する刺激的な会話は、この原稿の作成に多くのインスピレーションを与えてくれた。Kristina Dziedzic Wright、Steve Forman、Jangsuk Kim には、原稿の初期段階において、快く批判的なコメントをいただいた。また、Valentí Rull氏をはじめとする3名の査読者の方々からは、非常に建設的かつ刺激的なフィードバックをいただき、本論文の質を大きく向上させることができました。

補足資料

本論文の補足資料は、https://www.frontiersin.org/article/10.3389/feart.2017.00004/full#supplementary-material

でご覧いただけます。

参考文献

省略---元ページをご確認ください。

ーーーここまでーーー

過去記事もご覧ください