確か3年ほど前だったか、ネットで調べ物をしていてふと目に入った見出しが

「諸君、狂いたまへ」![]()

ちょっとしたインパクトに惹かれ開いてみると、それは松陰先生こと吉田松陰のクレイジーなエピソード集だった。![]()

常識を超えた数々の行動ゆえか、これを書いたブログ主のポジティブな文章力のせいなのか、読み終えるころにはすっかり松陰先生のファンになってしまった![]()

内容的には有名エピソードの紹介なのだが、ざっと列挙すると

・前科5犯

・友達との旅行の約束を守るために脱藩(この時代はかなりの重罪)

・船を盗んで黒船に乗り込む(これももちろん重罪)

・老中の暗殺を企て門下生に呼びかけるも血判状をもって止められる。そしてそのことに逆ギレして絶縁状を送りつける。

さすがのクレイジーぶりである![]()

しかし、それから松陰のことを知れば知るほどこの人間味の深さに感動し、尊敬の念を抱かずにはいられなくなり、歴史に名を残した門下生たちを突き動かした原動力としての圧倒的存在感に納得するのである。

そして「天と地をつなぐもの」として、松陰はその役割を全うしてると感じるのだが、それがどうしてなのかと聞かれたら言葉で説明が出来ない。

うむむ。

そこで私がなぜそう感じるのか、Google先生に聞きながら、今回は歴史好きなYouTuberたちにも教えてもらい情報収集をしてみた。![]()

まずは生い立ちから。

松陰は幼くして毛利藩の兵学師範の家督を継いだのだが、叔父の玉木文之進からむちゃくちゃ厳しいスパルタ英才教育を受けて育つ。

どれくらいスパルタかというと、本を読んでいた松陰が何かの拍子に頬を掻いた時に、縁側まで吹っ飛ぶぐらいボコボコに殴られたという。

なぜ殴ったかと叔父の玉木が言うには、

「痒みは私。搔くことは私の満足。本を読むことは公。公のことより私を優先させるということを許せば、長じて世の中に出た時に私利私欲を図るものになる。」

5,6歳の少年にこの躾![]()

今では完全に体罰レベルのこの教育が、のちの松陰の行動の核となっているのであるから、叔父の想いも本物であったのであろう。

そしてその優秀さたるや9歳で藩校明倫館の師範として教壇にたち、11歳で藩主の前で講義をして大いに褒められ、神童として藩内に名が知れ渡るようになる。

しかし松陰は座学だけ、知識だけを学ぶことを良しとしなかった。

「理解とは行うこと」

をモットーとし、このベースとなるのが儒教の一派・陽明学の存在である。

ここには

「本当の真理は自分の心がすでに知っている。それを行動によって発現させていくことだ」

としている。

黒船に乗り込んでいった理由はここにみてとれる。

松陰の読書量というのはハンパでなく、3年で1500冊と言われているが、その読み方はといえば頭ではなく心で読む人であったという。

人物伝を読みながらその潔さに涙し、軽率な行動に激怒し、活躍に歓喜する。

いわば感情で学ぼうとする人だった。

なるほど。

松陰先生の行動の基盤はここにもあるらしい。

![]()

そして儒教などの古典には宇宙の原理原則のことがたくさん書いてあるという。

いわゆるスピリチュアルで言われている宇宙の法則のことなら、「天」についてはちょっと繋がってきた。![]()

そしてこの人生の中でいつも感動する部分、それは弟子や周りの人との関わり方である。

松下村塾においても学びにきた小さい子供から大人までの様々な年齢の人たちに対し、いつも同じ目線・同じ態度で接した。

「教えるということはできませんが、君たちと共に学びたいと思います。」

この態度はどの場所でも一貫しており、

萩で投獄された野山獄においても身分によって人を差別することなく、囚人や看守たちにも同じように接した。

「みなさんそれぞれ得意なものをお持ちです。それをお互いに教え合うのはいかがでしょうか」

俳句の得意な人、書の上手な人、やがてほとんどの人が何かの師匠になり、牢獄が一変して学び舎となった。

生きる希望もなく獄舎生活を送っている人にも共に学ぼうと、勉学の大切さや楽しさを語り、生きる希望を見出させて人を静かに変えていくのである。

だが松陰は決して囚人たちを良くしよう、感化しよう、この場所を盛り立てようなどと思っていたわけではない。

「一緒に学びましょう」という気持ちは、どんな人間でも必ずどこかすぐれた才能があることを強く信じ、人と接する中に全力でその才能を引き出し開花させることに込められていたのだと思う。

そして明治維新の大きな立役者である高杉晋作もまたその一人である。

天才と謳われた久坂玄瑞と親しかった晋作はエリート出身ということもあり、プライドが高く人の言うことを聞かない頑固な性格だったらしい。

素晴らしい才能を持っているのにあまり勉強をしない晋作に対し、本人に言っても無駄だということを見抜いた松陰は、晋作の前で玄瑞を褒めまくる。

和歌を詠んで見せても

「君のもいいけど、まぁ玄瑞には及ばないね」

ライバルの玄瑞が褒められることで、結果プライドの高い晋作は猛烈に勉強し、その才を伸ばしていくことになる。

松陰先生、人の育て方がうまい

そして晋作が江戸に立つに際し、松陰が送る手紙を書いている。

「君とはいろいろ議論をしましたね。意見が合うところもたくさんありました。君の見識の高いとこらなどは僕は到底及びません。君と玄瑞が手を組めば成し遂げられないことなどありません。晋作、行け。」

旅立つ塾生には、晋作に与えたように一人ひとりに合った言葉を贈って道を示し、「行け」と背を押し、送り出した。

にしても、文章から自分が先生だという奢りが全く感じられない。。

こんなにも自分のことを認めてくれて、励ましてくれる人に対して心を開かない人がいるのだろうか。![]()

松陰が亡くなったあと、晋作はこの熱い想いを驚くべきエネルギーに変えて維新への原動力としていく。

松陰は、人生において何もなすことがないままに命を終えることになるが、その魂は周りの接した人たちに確実に残されていた。

国をおもい、人を愛し、そうした行いをもって駆け抜けた人生は、やはり天と地を繋ぐものだったと感じる。

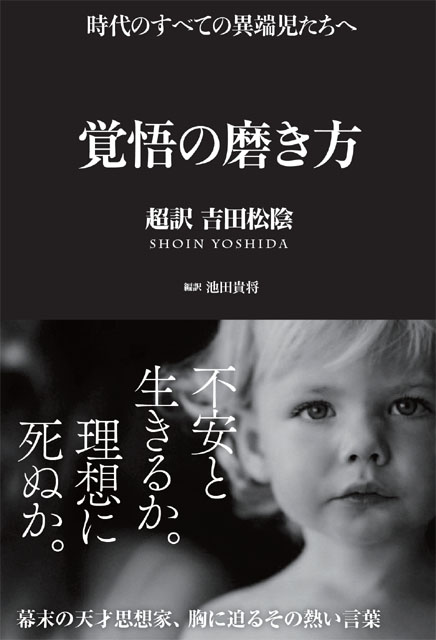

全部コピペしたいぐらい松陰先生の魂を感じる一冊である。![]()

あー伝え足りないけど今宵はここまで。