面白いんでこのテーマでもう少し書きます。

<「徐」家はかっての徐王国の末裔だった。その為に始皇帝から無理難題を押しつけられたが、又そういう名家の出身だからこそ、3000人の大集団を任せられる程の信頼が備わっていたのだとする。教授達は「徐福」の家系についても調査し、彼の先祖は夏王朝の初期に「徐」に封じられた王で、子孫は代々長江(揚子江)、准河(わいが)、泗水(しすい)、済水(せいすい)の流域一帯に栄えたと言う。つまり「徐福」は中国屈指の名門徐王の末裔という事になる。http://inoues.net/mystery/jyofuku.html>

ちなみに、「徐」という国についてwikiでは、

<徐(じょ 紀元前20世紀頃 - 紀元前512年)は夏代から春秋時代にかけて中国に存在した東夷諸国の一つ。徐戎や徐夷、徐方とも称される。

夏代から周代にかけては現在の山東省郯城に位置していた。周初に安徽省泗県、江蘇省泗洪県一帯を中心とした。東夷諸国の中で強大な勢力を誇ったが、春秋時代に楚による攻勢を受け、紀元前512年に呉により滅ぼされた。>

| 徐 | |

|---|---|

| 国姓 | 嬴姓 |

| 爵位 | 侯爵 周の穆王の時より子爵 |

| 国都 | 現在の山東省郯城一帯 |

| 分封者 | 禹(夏王の創始者) |

| 始祖 | 若木 |

| 存在時期 | 前20世紀 - 前512年 |

| 滅亡原因 | 呉により滅亡 |

| 史書の記載 | 1. 荀子.非相篇 2. 史記 (巻4周本紀、巻5秦本紀) 3. 楚辞.七諫.沈江篇 4. 春秋左氏伝 初見は荘公二十六年 |

分封:領地を分け与えて支配させること。また、その領地。

で面白いのはこの徐氏の国姓。

国姓は

wikiの注では、

(秦の)遠祖は、嬴姓であったが、秦朝の直接の祖である非子は趙氏を名乗っていた。

女防生旁皋,旁皋生太幾,太幾生大駱,大駱生非子。以造父之寵,皆蒙趙城,姓趙氏。

秦之先為嬴姓。其後分封,以國為姓,有徐氏、郯氏、莒氏、終黎氏、運奄氏、菟裘氏、將梁氏、黃氏、江氏、修魚氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。然秦以其先造父封趙城,為趙氏。(司馬遷『史記秦本紀』)

国姓が一緒という事は、もともと男系は同族って事ですよね。始皇帝はこういった事も考慮して、徐福に仙薬探しを任命したんじゃないでしょうか。

で、徐氏が現在の山東省あたりをエリアにしていたのであれば、どうやったら東の地(倭)にいけるかは、よくわかったいたはずなのです。それなのに、会稽の東といったのは、場所を知られたくなかったから、またはちょくちょく往来されては困るから、だったのでしょう。

唐の時代に(徐福集団の後裔が)会稽に来たときに、「周にも薬草を献じたよ」といったのは、自分の先祖(徐氏)の活躍の一端を言ったまでだったのかもしれません。

で、徐福集団に関係ありそうな登美氏(賀茂氏)、なんですが、銅鐸は、賀茂とか三輪とかいう地名から出土する事が多いですよね。ハタもあるみたいです。

また、

http://suisekiteishu.blog41.fc2.com/blog-entry-1307.html?sp

<時代が下ると徐福と秦氏の関係はより明確になります。日本の僧である寛輔(弘順大師)が顕徳5年(958年)に中国に渡って、徐福は日本に渡来し子孫は秦氏を名乗ったと語り、それを義楚が自分の著書である「義楚六帖」に記載しました。

この内容が中国国内で普及し日本に逆輸入され、徐福の日本渡来とその子孫が秦氏であるとの説が広まったものと推測されます。文献上で徐福と秦氏が連結したのはこれが最初かもしれません。そして時代が下ると徐福伝承は熊野系とも連結していきます。>

銅鐸と賀茂氏のつながりにつては、

http://ameblo.jp/miracle-of-hourglass/entry-11564770106.html

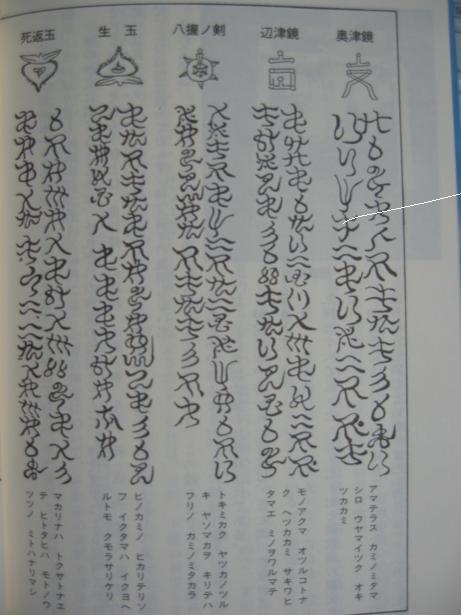

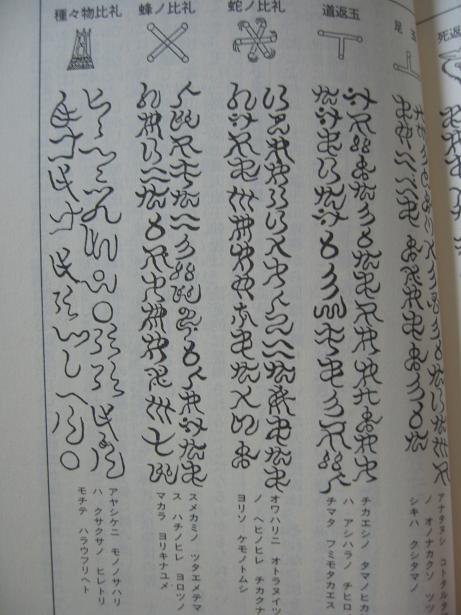

<「十種神宝」の中の品物之比礼(くさぐさのもののひれ)が銅鐸と類似しているという記事があった。大場巌雄先生によれば、三輪氏族 賀茂氏族とこの銅鐸の文化の結びつきの可能性が高いということだった。

http://yatagarasu33.jugem.jp/?eid=69

ふーん。秦氏については、その渡来伝承や時期がはっきりしているので、徐福集団とは別と考えると、賀茂・三輪氏(=徐福?)か。この青銅銅鐸集団は、どのように本州に分布していったのだろうか。

ただし、三輪氏については、慎重にいかなければ。三輪氏は大神氏ともいわれ、オオタタネコを祖とする事は同じだが、同族としていいかは疑問がある。

三輪山にまつられているのは、大物主(=鉄の剣が象徴)である。島根(出雲)にいた神・大国主そして同系列の賀茂氏とは別なはず。大物主の血統的つながりのある人物が大神・三輪氏で、頂上の大物主(スサノオ/崇神天皇)をまつっているはずなのだ。大物主は巻向の王者で、ご神体は巻向山・穴師山(箸墓と兵主神社で連動)・竜王山(巻向の建物と弓月岳が連動)のどれかで、三輪山ではない。

三輪山をご神体としてみなしていたのは、徐福集団の、(三霊山に仙人がいて、そこで仙薬・不老不死の薬を手に入れる為だった、という事になろうか、、、、)、特色なのでは、と考えています。甘南備山と賀茂という地名、銅鐸のつながり、、、、これらは、徐福集団の特徴を表しているとおもうのだが、、、。

ところで、大元出版から出ている、「出雲と蘇我王国」「出雲と大和のあけぼの」(斎木雲洲)を皆様は読んだ事ありますでしょうか?私はこれからなのですが、この本も、「ほつまつたえ」やアカルヒメさんのような口伝の内容が書かれているようです。

(大元出版のアドレスはこちら→http://www.d1.dion.ne.jp/~kunado/sub3-g.html)

概要がネット上に出ていたので、http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=314323 見ていたのですが、うーん、徐福集団は、天火明なのか、、、という感じです。私が考えている年代(3世紀末か4世紀初頭)にあわない。ニギハヤヒ(天火明はニギハヤヒの朝鮮半島の本家)は、伽耶系の北方騎馬民族の風習をもつ、征服王朝(スサノオ)で、巻向遺跡を作った集団の一翼、と考えていたからです。

天日矛についても、須恵器職人を連れていたのなら、その渡来は4世紀末か5世紀前半なのでは、、、という感じだ。これについても、もっと早い年代で考えて(伝承されて)いるようだ。伝承については、年代を特定しづらい、という面もあるのでしょうから、本をゆっくり読んで、年代などを検証したい、とも思っています。

斎木雲州さんの本を元に書かれたブログ記事もいくつかあり、たとえば、

http://yomiagaeru.exblog.jp/24109025/ のもあります。

上の系図は、上記記事からの抜粋です。大国主=島根の出雲王朝(神門臣)、少彦名=奈良の出雲王朝(富・向家)、ですが、私が唱えていた、狗奴国のヒミココ=大国主、クコチヒコ=少彦名、というのとちょっと似てますよね(似てない?笑)

また、この出雲王朝は元々、クナト神を祭っていたようですが、このクナトの神って、狗奴国(クナ国)とちょっと発音が似ていませんか?

http://yomiagaeru.exblog.jp/24028846/ 記事でも、

<クナトの大神・サイの神・サルタヒコの神

富家伝承によれば出雲族が元々奉祭していた神は、大国主命や事代主命ではなく、

「クナトの大神はクナ地方に支配していたクナト王です。」

ほら、クナ(狗奴)地方、ですからね。

さらに、この出雲王朝の系図の初代、ヤシマジヌミには「蘇我」という字が冠されている事は前に自分の記事でふれましたが、富家が大和の少彦名という出雲族の分家であれば、蘇我、という名前の系図は、奈良県の富氏の系図という事になり、さらには賀茂葛城王朝、という事になり、蘇我氏が葛城氏の本宗(または一派)であるらしい、というのは現実味を帯びてくる。

(もっとも私は、伽耶の小伽耶あたりの渡来系かもしれない、という疑念もぬぐえないが)

以下、興味ある部分を抜粋。

http://www.rui.jp/message/31/43/23_9fbe.html

<●出雲族→葛城一族が日本海と太平洋の海運ネットワークをつくった

この出雲族の伝承は、記紀も完全に無視することは出来ず、大国主と少彦名の神話として組み込まれた。初期の出雲族は、日本海側を中心にネットワークを固めていたが、事代主(コトシロヌシ)を奉る葛城氏系と宗像三女神を祭る宗像氏系の海運ネットワークによってさらに全国に広がっていった。特に、葛城一族は、奈良だけでなく伊豆にも進出していった。そのため、出雲族も東国への中継基地として奈良の地を重視し、進出していった。こうして奈良には葛城王朝(賀茂氏)あるいは磯城王朝(冨美家)と呼ばれる出雲系の王朝がまず基盤を固めた。>

上の系図ではニギハヤヒ(=スサノオ)が、奈良の賀茂系の娘と結婚(三輪山の大物主の伝承)して、巻向の王者になる、それに前後して、姻族とともにスサノオは吉備に攻め入り、草薙剣を手にいれる、それを冬衣が天照に届ける、、、という具合に説明ができますが、、、。年代はしつこいようですが3世紀末~4世紀前半。

まあ、とにかく、本を読んで新たなる視点を見てみたいとも思います。

という事で、徐福に関しての記述は、上の本と、「謎の出雲帝国」(吉田大洋著)を読んでから、また書き進めたいとおもいます。

2017.6.16追記

紀元前259年 始皇帝生誕

紀元前221年 始皇帝即位

紀元前219年 徐福船団出航

紀元前210年 始皇帝崩御

紀元前208年 徐福死去

他、徐福の記事

http://ch.nicovideo.jp/turbooworks/blomaga/ar456062