『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その142

第42回 夢のゆくえ

今回は三善康信(善信:小林隆)について

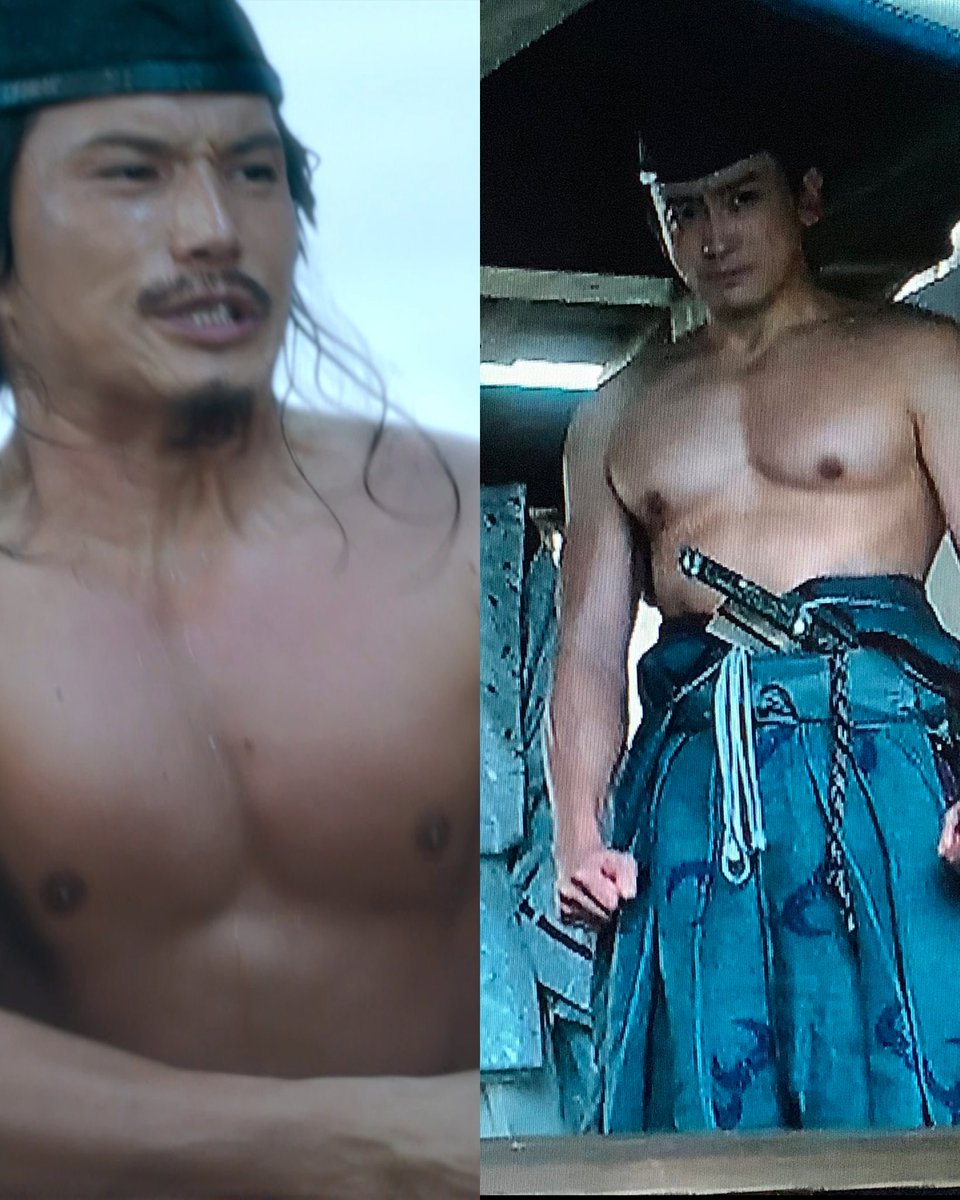

陳和卿(テイ龍進)の船、浮かびませんでしたねぇ。時房(瀬戸康史)が設計図を改竄するとは・・・。実朝(柿澤勇人)と陳和卿については、すでに「その102」に書いたので、そちらをご覧ください。それにしても、八田知家(市原隼人)の胸筋は凄い(笑)。今回は、三浦義村(山本耕史)の胸筋の凄さも見られました。八重(新垣結衣)が死ぬ場面で、鶴丸(のちの平盛綱:きづき)を救う義村は、何故か諸肌脱いで川の中に入る。それ以来の胸筋でした(笑)でも今回の方が「より鍛えられていた」感がありました(笑)。

(この胸筋も今回で見納めとなる?!)

(胸筋比べ(笑))

知家は、生没年不詳だが、一部の系図によると、1218年に70代で亡くなったとあるので、今話で自分から語ったように康信と同年代とも言える。実朝の渡宋計画は、1216年のことなので、知家は70歳前後。スーパーおじいちゃんだ(笑)

一方、三善康信の方は、船を浮かべようと引き綱を思いっきり引いて「ぎっくり腰」になる。そもそも康信は、幕府の事務官僚なので、知家のような体力勝負は向いていない。それにしても、今回の大河において康信は、ちょっとした癒しキャラとして登場することが多い。だが、康信は、頼朝(大泉洋)が平治の乱で敗れ、伊豆配流となった時から、重要な役割を果たした人物だ。

(なんとかしたい気持ちはわかるが、高齢者に無理は禁物!!(笑))

康信は、1140(保延六)年、京の明法家(※1)三善家に生まれた。母の姉が頼朝の乳母であったことから、流人時代の頼朝に月3回の割合で京の情勢を伝えた。1180(治承四)年、以仁王(木村昴)の挙兵が失敗に終わった時、源氏追討の危機を真っ先に頼朝に伝えた。これによって、頼朝は、平家打倒の兵を挙げることになる。康信は、その後間もなく出家し、中宮大夫属入道善信(ちゅうぐうだいぶさかんにゅうどうぜんしん)と称した。頼朝の要請を受けて鎌倉に下った後、大江広元(栗原英夫)らとともに、頼朝の政務を支えた。そして、日本史の授業でも教える『問注所(※2)』の初代執事(しつじ:長官)となる。

二代将軍頼家(金子大地)の時、『鎌倉殿の13人』の一人とな李、実朝の代となってからも、幕府の宿老としてその近くで幕政を支えていく。ドラマのような滑稽な姿は、史料には見られない。

『鏡』1221(承久三)年5月21日、病に臥せっていた康信は、尼御台政子(小池栄子)から呼び出された。後鳥羽上皇(尾上松也)が、義時(小栗旬)追討の院宣を発してから、約一週間後のことだった。この間、幕府内部では、後鳥羽上皇に抗って、兵を上げるべきという強硬論と上皇に弓引くことはできないという慎重論で割れていた。病体に鞭打ってやってきた康信は、「幕府は、今追い詰められている。さまざまな議論がなされることは大切だが、自分は、軍勢を京に向かわせることが得策と思う。それもなるべく早く。日を置いてしまうと、あれこれ考えてしまい、果敢に戦うことができなくなる。軍勢が整わなくても、大将軍一人でも京に向けて出立すべきだ」と述べた。この言葉を聞いた義時は、これは神の思し召しだとして、泰時(坂口健太郎)を大将軍として軍勢を派遣することを決めた。

(承久の乱に敗れ、隠岐に流され、その地で没した後鳥羽上皇)

同年8月9日、康信は82歳の生涯を閉じた。承久の乱が、幕府の大勝利に終わり、後鳥羽上皇が隠岐に流されるなど、戦後処理も終わっていた。康信も、その最期の時、「私のいうことを聞いてよかっただろう」と思って逝ったに違いない。

※1 みょうほうけ。みょうぼうけ。法律を研究・教授する家

※2 幕府の裁判などを司る役所