『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その57

第13回 幼なじみの絆

木曽義仲(青木崇高:むねたか:優香の旦那)について。

今話で初登場した源義仲。すでに前話で頼朝嫡男の頼家が産まれているので、1182年以降が描かれることになる。義仲の年齢は29歳から。義仲は31歳で討死するので、ドラマの中ではあっという間に駆け抜けていく感じかもしれない。

今回は義仲の前半生について。

義仲は源義賢(よしかた)の次男として、1154(久寿元)年生まれた。頼朝(大泉洋)の8歳年下。父義賢は、頼朝の祖父にあたる源為義(保元の乱で敗れ、斬首)の次男で頼朝の父義朝の弟。義賢は、帯刀先生(たてわきせんじょう)と呼ばれた。帯刀とは、東宮つまり皇太子の護衛官のような役職。先生とは、そのリーダー。武蔵国大蔵(埼玉県比企郡嵐山町)が本拠地。義仲もこの地で生まれたと考えられる。

(伝木曽義仲産湯の清水:嵐山町HPより)

義仲が2歳の時、義朝の長子義平は、突然大蔵の館を襲撃し、義賢を討ち取った。最近では背景に、義朝と父為義の対立があったとされる。義賢が帯刀先生の官職を得た時、兄義朝は無位無冠。普通なら、兄が任官し、次いで弟が任官する流れ。そうならなかったのには”何か”があるのではということだ。

(大蔵館跡:現、大蔵神社)

キーワードは『廃嫡』。廃嫡とは、後継の権利が剥奪されること。為義は、長子である義朝を廃嫡して、弟の義賢に嫡流を継がせたというのだ。

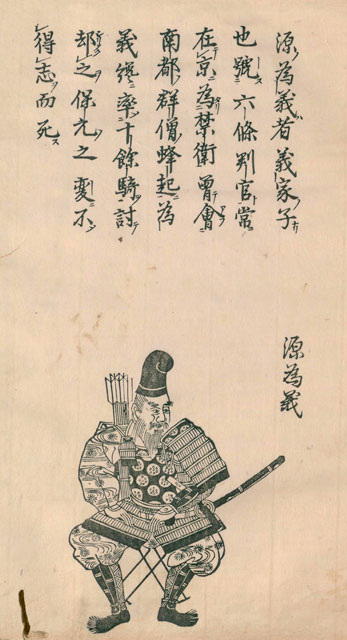

(源為義:「本朝百将伝」より/国立国会図書館蔵)

天下第一武勇之士と言われた源義家後、源氏は凋落の一途を辿る。為義は数々の失敗を重ねながらも、藤原摂関家のボディーガードとして接近し、源氏復活の糸口を掴もうとする。

義朝は、頼朝の母の実家熱田神宮大宮司家を通じて、時の権力者鳥羽法皇に接近。両者は自ずと対立していくことになった。これが、義朝廃嫡の理由というのが最近の説だ。

(熱田神宮)

その義朝が板東で勢力拡大をしていく中、父為義が義朝の動きを牽制する。それを跳ね除けんとする義朝は長子義平に義賢討伐を命じ、力づくで板東での勢力を拡大しようとしたのである。これを大蔵合戦という。

巻き込まれた赤子義仲は、母に抱かれて信濃国に落ち延びる。さらに木曽の中原氏の三男であった兼遠(かねとお)がその後20年間、義仲を養育した。『木曾』義仲の誕生だ。

『平家物語』によると、義仲は「滅多にない強弓を引き、馬上での戦いも徒歩での戦いも天下無双だった」という。京の石清水八幡宮の神前で髷を結び13歳で元服した。養父兼遠も源氏全盛期を現出した源義家の生まれ変わりとして大いに期待していたのが義仲だ。