『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その47

第11回 許されざる嘘

爾(これ)より以降、東国皆その有道を見て、推して鎌倉の主と為す。

『鏡』が記す鎌倉殿誕生の瞬間。「有道(ゆうどう)」とは徳を備えていること、天下がよく治ること。またはそのような人物を意味する。つまり頼朝(大泉洋)のこと。この時、頼朝の前には210人の御家人が和田義盛(横田栄司)を中央にして居並んでいた。劇中では、上総介広常(佐藤浩市)が中央に座していたが。(1180(治承四)年12月12日条)

この頃の鎌倉は、辺鄙で漁夫、田舎者以外は定住者も少なく、頼朝の新亭渡御をきっかけに町づくりが始まったと記されている。(同日条)

鎌倉幕府の成立年は?研究者の間でも一致しないが、年代の早い順に諸説を紹介する。

(1)1180年、頼朝が東国武士の”主”となったことを持って幕府成立とする説。しかし、この時の頼朝は平治の乱以来の勅勘(ちょっかん:勅命による謹慎処分)が解けていない。朝敵であり、国家反逆の罪人が公的機関幕府の主???、というのが反対意見。

(2)1183(寿永二)年閏10月13日、頼朝は朝廷から東国支配権を認められる(『寿永二年の宣旨』。さらに頼朝の勅勘は解け、官位も従五位下右兵衛権佐に復す。これをもって幕府の成立とする説。だが、まだ日本の一部しか支配できていないというのが反対意見。

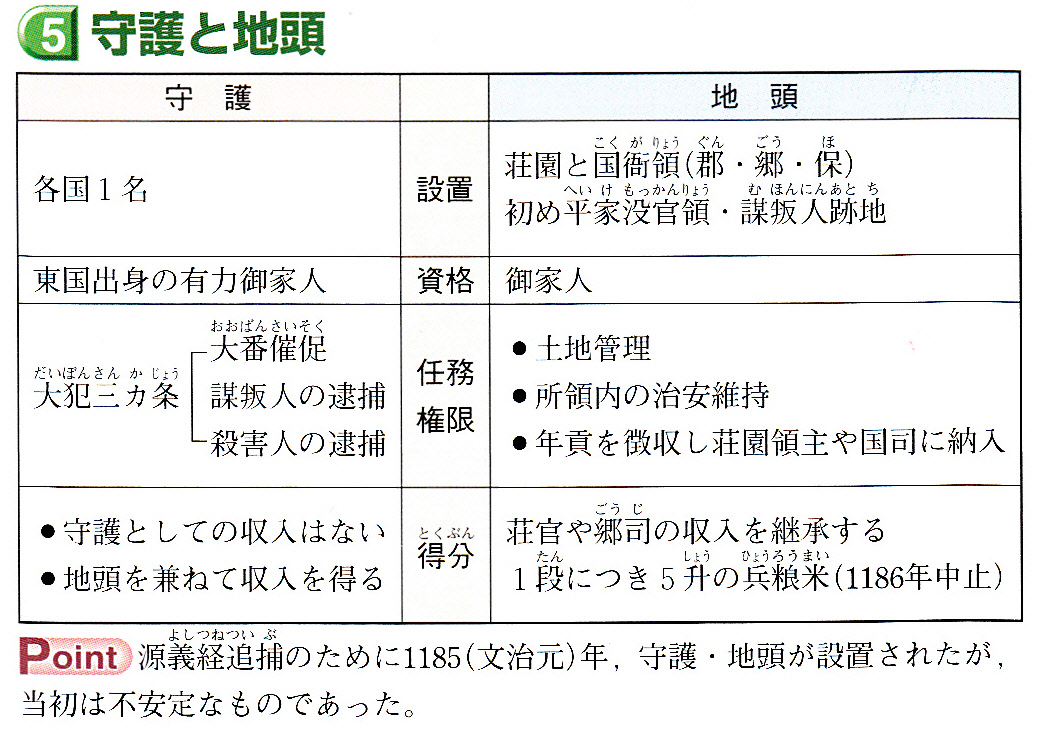

(3)1185(文治元)年11月28日(『玉葉』同日条)、守護・地頭の設置が認められた。地方政権だった幕府が、全国政権となったとして幕府成立年とする説。全国政権と言っても、奥州藤原氏は頼朝に反逆した源義経(菅田将暉)を匿い、独立性を維持し、西国は朝廷の支配権だったが、現在、一番有力な説と言える。ご存知の方も多いと思うが、「イイクニ創ろう」から「イイハコ創ろう」になりつつある。

(4)1192(建久三)年7月12日、頼朝の征夷大将軍任命をもって幕府成立とする説。今では支持者が少ない説。例えていうなら、全国展開して利益も上げていた会社が、ここにきてやっと社名が決まり、看板を掲げたような感じだろうか。

こうした説以外にも、承久の乱に勝利して、朝廷の力をも凌駕し、文字通り全国政権となった1221(承久三)年を成立年とする説などもある。頼朝が死んでから13年後だ。

いずれにしても、何をもって幕府成立とするかが統一されないと、成立年の確定は難しいだろう。ここまで書いてくると、無理やり決めなくても良いような気さえしてきた。

それじゃダメじゃん!と春風亭昇太に言われるかな笑