「男にとって必要なのは若いころに何をしようかと

いうことであり、老いては何をしたかということである」

「人は生計の道を講ずることに、まず思安すべきである。

一家を養い得てはじめて一郷と国家のために尽くす」

「そんなものは長じて読め。おのれの意見もない者が、

他人の意見を読むと害になるばかりだ」

「男子は生涯、一事をなせば足る 」

「身辺は、単純明快でいい 」

「のっけから運をたのむというのは馬鹿のすることぞ 」

「一個の丈夫が金というものでひとの厄介になれば、

そのぶんだけ気が縮んで生涯しわができる」

「酒をのんで兵を談ずるというのは、古来下の下だ

といわれたものだ。戦争という国家存亡の危険事を、

酒間であげつらうようなことではどうにもならんぞ」

「偉くなろうと思えば邪念を去れ、邪念があっては邪欲が出る。

邪欲があっては大局が見えない、邪念を去るということは、

偉くなる要訣だ」

「質問の本質も聞かずに弁じたてるというのは、

政治家か学者の癖だ」

「いかにすれば勝つかということを考えてゆく。

その一点だけを考えるのがおれの人生だ。

それ以外のことは余事であり、余事というものを

考えたりやったりすれば、思慮がそのぶんだけ曇り、乱れる」

「向いていなければさっさとやめる。

人間は、自分の器量がともかく発揮できる場所を選ばねばならない」

「自然の怯えを抑えつけて、悠々と仕事をさせてゆくものは

義務感だけであり、この義務感こそ人間が動物とは異なる高貴な点だ」

「軍人として、いざ戦いの場合、敵国に勝たしめるのが職分だ。

だから、いかにすれば勝てるかを考える。

兵隊の本務は敵を殺すにあり。その思考法は常に直接的だ」

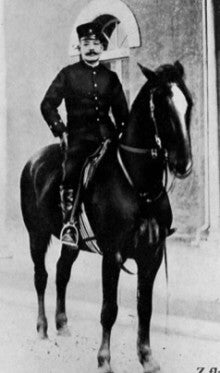

秋山好古(あきやまよしふる)経歴(プロフィール)

1859年~1930年(安政6年~昭和5年)。

陸軍大将。日本騎兵隊の父。

松山藩の下級武士の家に生まれる。

陸軍士官学校卒業後、陸軍大学校を経て、明治20年フランスに留学。

日清戦争後、陸軍乗馬学校長に就任。騎兵科の確立に尽力。

日清・日露戦争では騎兵部隊指揮官として活躍した。

奉天会戦でロシア軍の敗因を作ったのは、

秋山支隊の牽制活動だったといわれる。

日露戦争後は騎兵監、近衛師団長などを歴任。

陸軍大将退役後は、郷里松山の中学校長を務めた。

71歳で没。

なべちゃりん