【#41 The longest magic hour / Aug.28.0087】

たぶん、今日も、完璧だ。この3年、それは変わらない。そう、完璧なのだ。

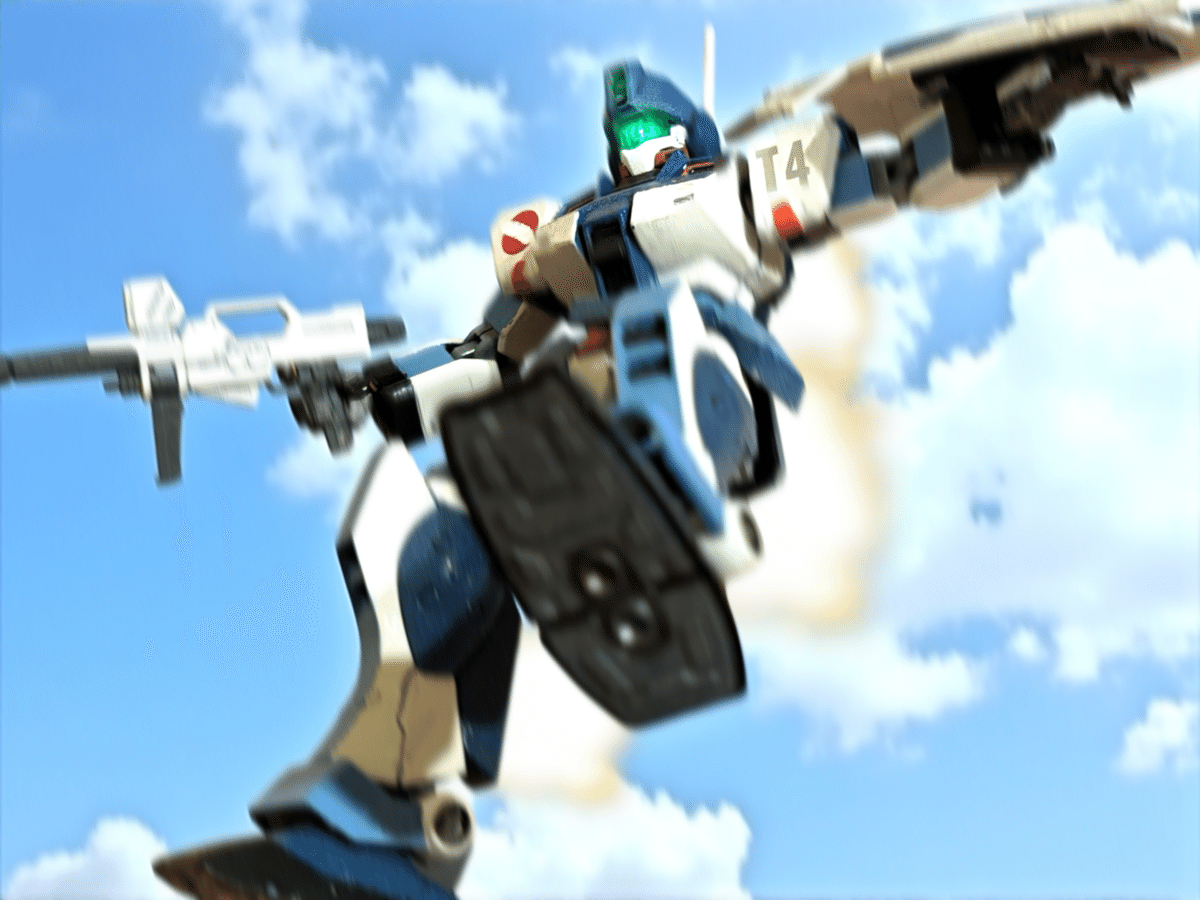

青と白のカラーリングが鮮やかな乗機、ジム・スナイパーⅡを乗せたSFS(サブフライトシステム)、ドダイ改が取っている高度は、間も無く10kmに達しようとしていた。ここまで来ると、宇宙を感じられる気がする。遥か頭上、成層圏の果てに思いを馳せると、地球連邦軍T4教導大隊のキョウ・ミヤギ中尉の胸は、わずかに痛んだ。

『そろそろ降ろすぞ、ミヤギ中尉。』

ドダイのパイロット、アラン・ボーモント中尉から通信が入ると、了解、と、短く返事をする。

「”モルト”より全機、300秒後に降下。わたしの機体降下から1秒おきに、2・3、4・5、6・7で、順次降りろ。既定のコースで、降下後、高度300mから再度上昇、各機ドダイに着陸。いいな。」

了解、という声が6つ、完璧に重なって返ってくる。

「ドダイは、アラン中尉を基準で行け。」

了解、と、今度は別の声が、これは7つ。これも完璧に重なっている。

今日の連携も、うまくいく、と、ミヤギは確信を持ってその声を聞く。

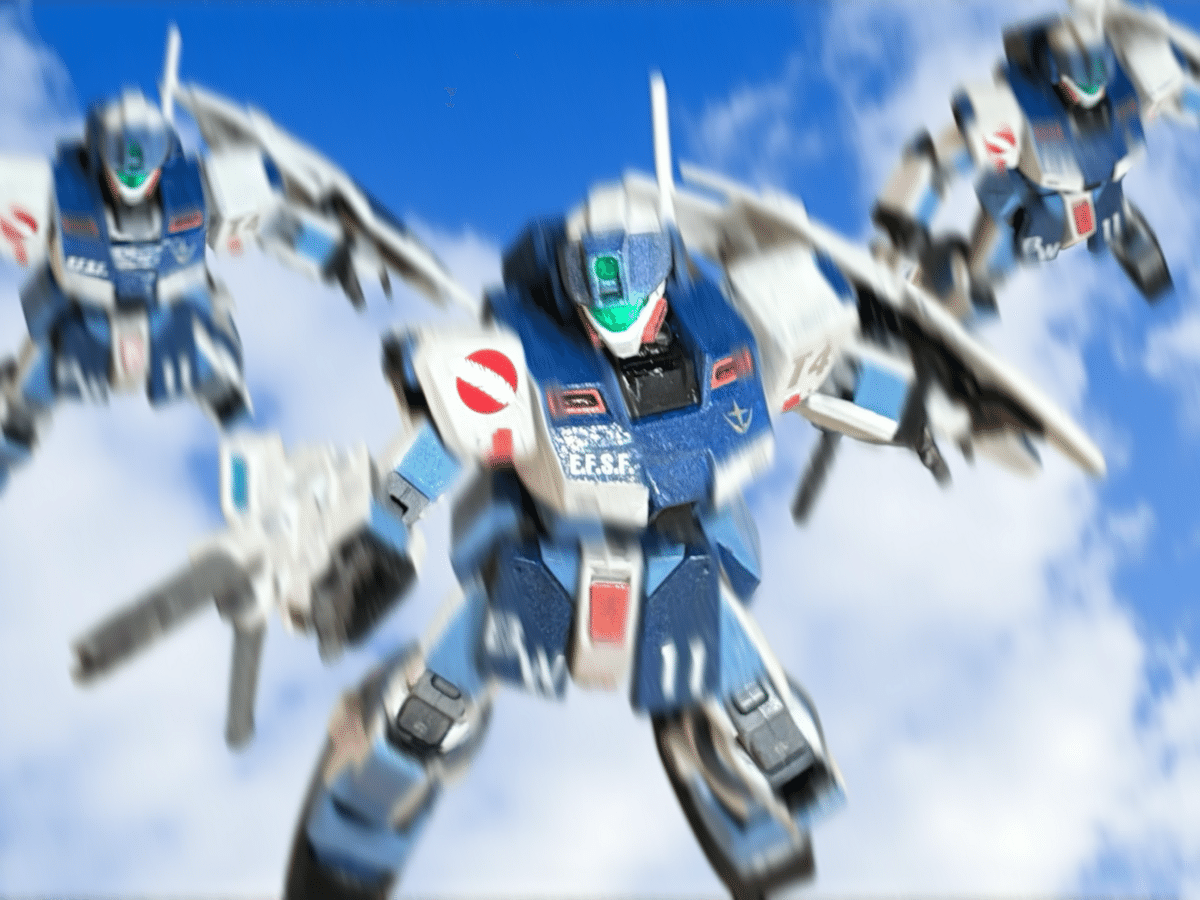

ドダイの背面を蹴り、バック転のように機体を宙に浮かせた後、腹這いのような姿勢になて、重力に任せて機体を降下させる。ドダイは、弧を描くように上昇し、MS隊の後ろに大きく回り込んだ後、背面上空を追い越していく。

細かくふたしたスラスターの推力と、落下の慣性とを巧みに織り交ぜながら、7機のMSがシンクロナイズドスイミングのように、美しい機動を完璧に連携させ、降下していく。

高度はみるみる下がり、地上が見えてくる。機体を空中で起こすと、バーニアを真下に向けて勢いよく噴射し、降下の勢いを殺す。

やがて、ドダイの編隊が機体の下に入ってくると、予定高度の300mで、全機同時、見事にその背に着地した。

MSを乗せたドダイは、再び緩やかな弧を描きながら、高度を上げた。

「予定高度まで、600秒。再度、集合し、降下する。」

完璧だ。

全てが、完璧だった。

今日も、変わらずにーー。

U.C.0081、3月、第22遊撃MS部隊の解隊後、キョウ・ミヤギは、古巣、T4教導大隊に転属していた。かつては、宇宙を根拠地としていたT4教導大隊も、今は地球の、オデッサに本拠地を置いている。

1年戦争で、中東におけるベルベット作戦と、それに続く北米での戦いでミヤギは"戦闘恐怖症"とでも言うべく、PTSDを抱えることになった。そのミヤギのため、22部隊の司令だったラッキー・ブライトマンが手配した転属先だった。ブライトマンも、今は中佐に昇進し、宇宙軍に所属して、治安維持の任務に就いている。

赴任当初は、MS操縦技術の教官を務めた。あくまで、操縦技術の教授である。模擬戦には、決して参加しない。

大隊を掌握している、ハクシュウ大佐は、ブライトマン中佐の旧知の仲でもある。つまりは、そういう配慮からなる人事である。

(ぬるい……。)

あの、北米での地獄のような戦いを生き延び、朴念仁の”彼”の、決死の提案を断った。

兵士として、再び戦えるようになったときには、と、約束をして。

それから、6年が経った。もうじき、7年が経とうとしている。

MSが好きな自分。

療養を要する自分。

そのどちらをも、完璧に受容する今の仕事に、何の不満もない。

(だが、それでは——。)

そして、今。

3年前に創設された、T4教導大隊第11広報アクロバットMS隊、通称”ブルーウイング”。MS7機と、それを補助するSFSが7機。ミヤギは、その隊長を務めている。地球連邦軍の各種式典での展示アクロバット飛行が主な任務だ。

広報部隊というチームの持つ特性、”ニュータイプ”という得意な体質と、どうやら周囲からは秀でて見えるらしい、この外見。すべてが、完璧に噛み合い、祭り上げられている。

(道化に、成り下がっている……。)

熱砂の戦いを制した”シングルモルトの戦乙女(ヴァルキュリア)”、”伝説のシングルモルト”。”琥珀の鷹の目”そして……”美人すぎるニュータイプエース”。くだらない、通り名ばかりが増えていく。

MSは好きだ。

自由に空を駆ける感覚も、仲間との完璧な連携も、気持ちがいい。

だが、この6年——魂は、くすぶり続けたままだ——。

自分自身の問題なのだ。

見ようによっては、小さなプライドなのかもしれない。

キョウ・ミヤギは、どこか煮え切らないままでいた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「素晴らしいな、今日も見事だった。」

基地に戻って機体から降りると、いつもの調子で、11広報隊司令の、二コラ・ボーデン少佐が大袈裟な仕草でパイロットたちを迎えた。

「10月の新サイド5航空宇宙祭の展示飛行の訓練がある。来週には月に上がって、宇宙への適応訓練だ。今年はミヤギ中尉の狙撃ショーも入れたいと思っているが……。」

ハンガー脇のブリーフィングルームで、少佐が生き生きと話す。軍人というより、芸能プロデューサーのような男で、赴任してからの1年、やたらとミヤギ本人を推し出すような企画を提案してくる。

今話しているのは、1年戦争後のコロニー再編成で、新サイド5に改称された、サイド6のイベントのことだ。

「なら、編隊で飛びながら、中尉がボールを撃ち墜とす。アムロ・レイみたいにな。どうだ、かっこいいんじゃないか。」

SFS隊の、実質の飛行隊長、アラン・ボーモント中尉が話に乗る。二コラ少佐と同時期に赴任してきたパイロットで、腕はいい。おまけに、顔もいい。はっきりとした顔立ちではないが、やや面長ながらも爽やかな印象で、いつも軽い笑みが浮かんでいる。二コラ少佐が来てから、新たに加わったパイロットたちは、どうも"外見"も選抜基準に含まれているように感じられた。

「ボールなら、中に爆薬を仕込んでおける。外しても、ドカン!いけるでしょう?」

それはいいな、と、二コラ少佐は嬉しそうだ。

「我々には、地球連邦政府への信頼と尊敬を集めるという重要な使命がある。新しいことを、どんどん取り入れよう。何か、挑戦していかねばならないのだ。いつもな!」

二コラ少佐は、佐官の中ではまだ若い。ミヤギとも、そんなに大きく歳が離れていないはずだ。

「いいアイディアだろう?」

アランが、ミヤギにそっと耳打ちする。ミヤギは応じない。

「と、いうことで、ご褒美に、今夜こそ食事に付き合ってもらうぜ?」

「先約があります。」

ぴしゃりと断じる。2週間おきに、このハンサムはミヤギを食事に誘ってくる。

「狙撃ショーとやらについては、また考えましょう。この場は解散します。いいですね、少佐。」

きっぱりと告げ、ミヤギはブリーフィングルームを颯爽と退出した。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

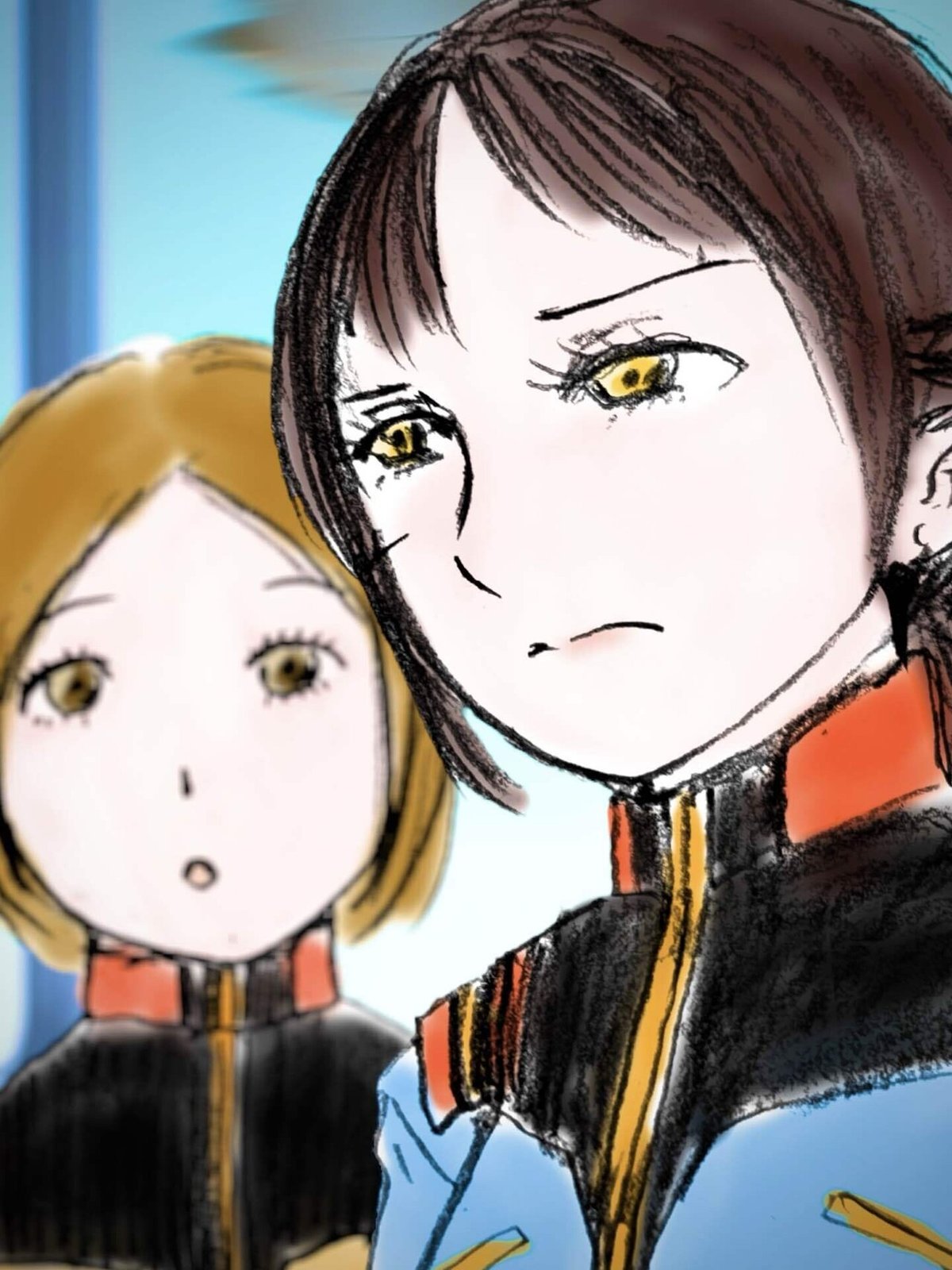

「今日の飛行も完璧でしたね。」

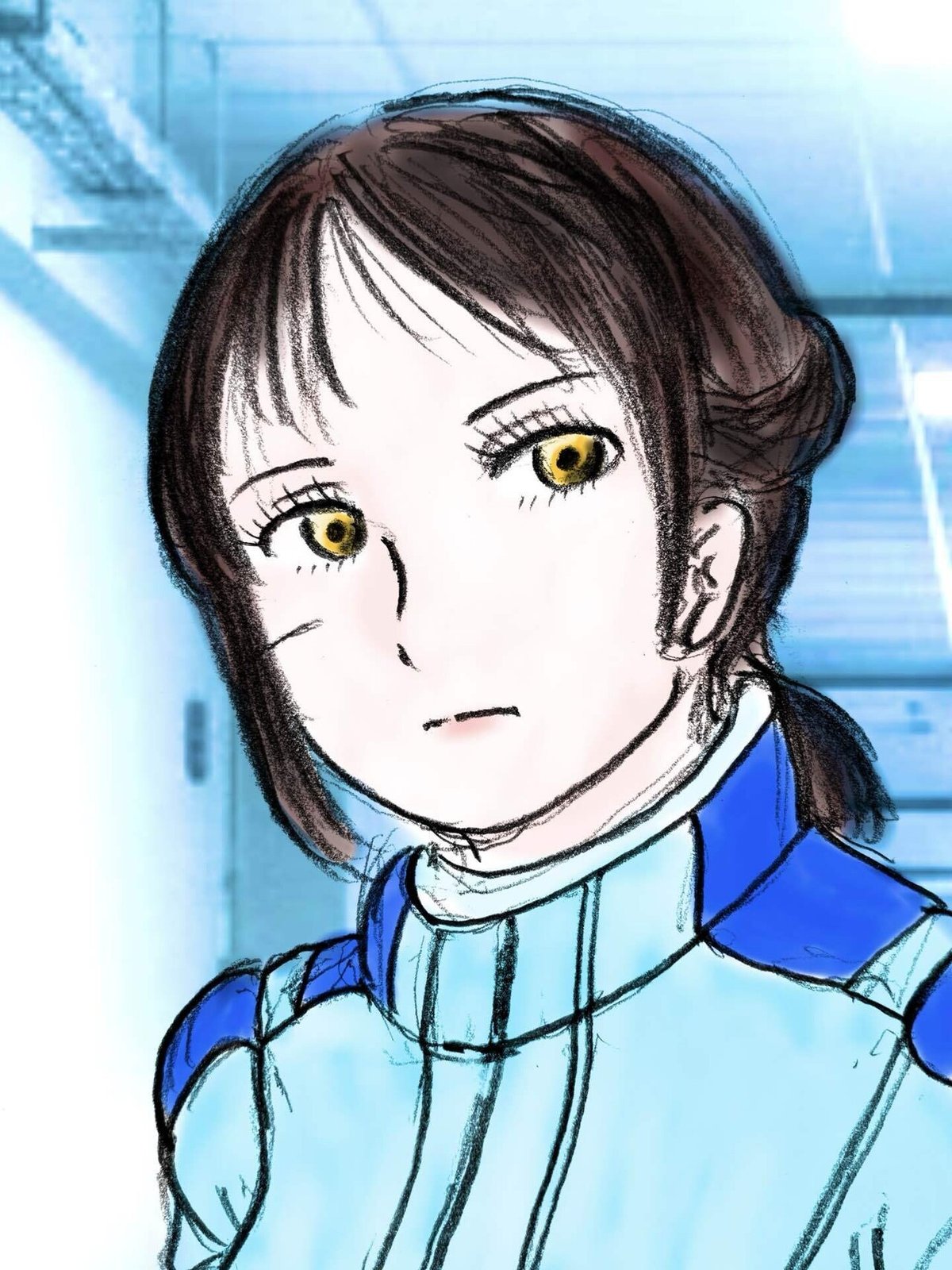

ロッカールームから出て、コンパートメントへ向かう途中、小柄な衛生兵の女が駆け寄ってくる。

「お身体の加減はいかがですか?」

恭しい言葉とは裏腹に、悪戯っぽい笑顔を浮かべ、口調も軽い。衛生兵のチタ・ハヤミ少尉とは、北米戦線以来の付き合いになる。北米で、ミヤギは第22遊撃MS部隊に所属していた。そのときに、味方の裏切り——強襲攻撃型ガンダム"レッドウォーリア"の専属パイロット、ジン・サナダが、謎の敵機と結託し、連邦軍を裏切った事変に対応した。出撃前夜、例のPTSDの症状で、医務室の前で嘔吐していたミヤギを、チタが助けてくれたのが、二人の出会いだった。ミヤギの特異な状況から、ブライトマンが手配して、専属の衛生兵を付けられることになったが、それが、そのままチタ・ハヤミになった。彼女とはもう7年来の付き合いになる。

「身体は、悪くないわ。」

ツンとした顔で応える。

「その心は?」

にやにやとしながら質問を重ねる。

「気分が悪い。分かるでしょう?」

「二コラ少佐?アラン中尉?」

頬を膨らませて応えないミヤギを見て、チタはくすくすと笑った。

「分かった、どっちもだ。」

「だから、分かるでしょうって。」

ミヤギは拗ねたように言って、歩くペースを少し速めた。チタは小走りでその横に並ぶ。

「今回は?」

「サイド5の航空宇宙祭で射撃ショーをやれと。」

「それ、少佐でしょう。」

「アイディアは中尉。で、良いアイディアのご褒美に食事に付き合え、と。」

「男って、バカね。」

チタは楽し気に囃す。

「で、どうやってかわしてきたの?」

「先約があるって。」

いい手だわ、とチタは楽しそうだ。どうせ、夕食をチタと二人で摂るのは、毎日の習慣なのだ。

「まあまあ。少佐はああいう人だし、アラン中尉に好かれるのも、中尉が魅力的だからってことですよ。」

チタがこうして敬語を混ぜてくるときは、ミヤギをからかうときと決まっている。

「そういう問題じゃない。」

3つほど年下のこの女性士官に、ミヤギはかなり心を許している。周囲からは、女騎士とその侍女などとからかわれているが、実際の2人の関係は、友人と言うより今や家族に近い。階級の上下にかかわらず、敬語を崩さないミヤギが、おそらく唯一対等に話すのが彼女だろう。

「じゃあ、どういう問題?」

チタは、分かっていて聞いている。ミヤギは一度立ち止まった。ガラス張りの通路から、格納庫にゆっくり進入していくドダイ改が見えた。完璧な編隊飛行は、空中で、モニター越しに見たときも美しかった。

「あの頃は、もっと必死だった。」

ぽつりと、ミヤギが呟く。

「毎日が、生きるか死ぬかだった。一瞬の判断ミスが、自分だけじゃなく、仲間を危険に晒した。」

「……ええ。」

「なのに、今はどう?失敗が許されないのは同じ。でも、その先に何もない。ただ、完璧な飛行をして、観客から拍手をもらうだけ。今日の”完璧”も、明日の”完璧”も、何も変わらない……ただ、時間が過ぎていくだけ。」

その横顔には、"美人すぎるニュータイプエース"と持て囃される普段の彼女にはない、深い苦悩が滲んでいた。北米の狂気の戦場で出会ったときの、死の淵にいた兵士の顔だった。

「キョウ……。」

チタは、いつもの軽口をしまい、静かに隣に立つ。

「約束したのに……こんなところで道化を演じている場合じゃない……もう、6年も経ってしまった。」

吐き出すような声は、気丈に聞こえたが、微かな震えが混じっている。

「大丈夫。」

チタは、そっとミヤギの腕に自分の腕を絡めた。

「キョウは道化なんかじゃない。それに、約束のお相手だって……きっと分かってくれてる。あなたが、どれだけ必死に自分と戦ってきたか。」

「……チタ。」

「さ、帰りましょ。どうせ先約っていうのも、わたしとの夕食のことでしょ?」

落日に、空が朱に染まる。

かつて、彼と共に見た、マジックアワーと同じように、地球の自然が織りなす、美しい光だった。

未だ果たされぬ約束と共に、あの日のマジックアワーが、まだ、続いているかのような——そんな、切ない美しさのある、光だった。

【#41 The longest magic hour / Aug.28.0087 fin.】

第4部、開幕です。

ぶっちゃけ、メロドラマです。

懲りずにお付き合いください笑

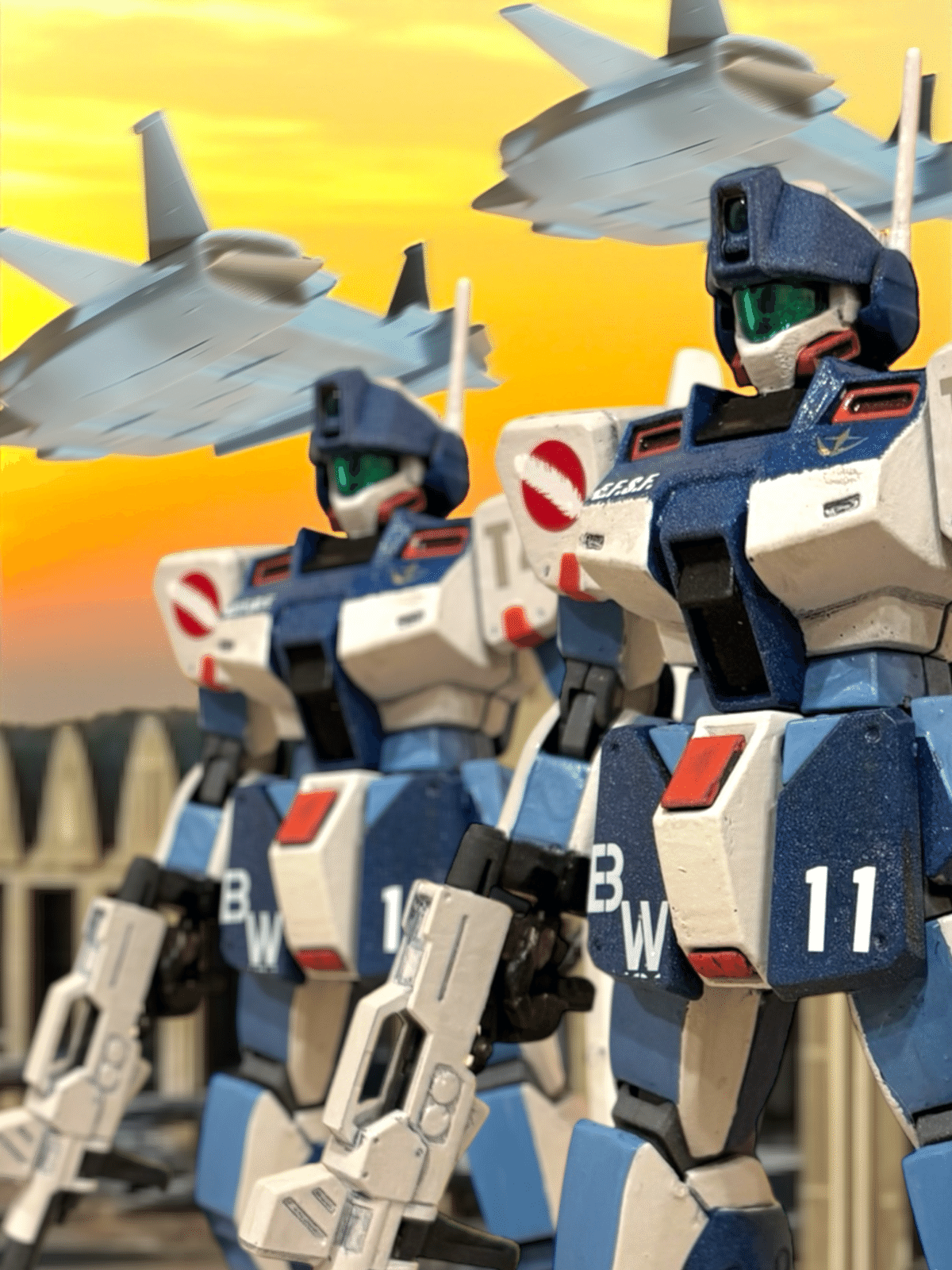

アクロバット降下シーンにアニメーション的な要素を取り入れてみたくて、今回Grokくんの力を借りてみました。

AIが勝手に解釈して画像を改変してしまうので、一部形が変わってしまいますが、まあまあ思っていたような雰囲気になったので、今回使ってみました。

元の静止画はこちらです。

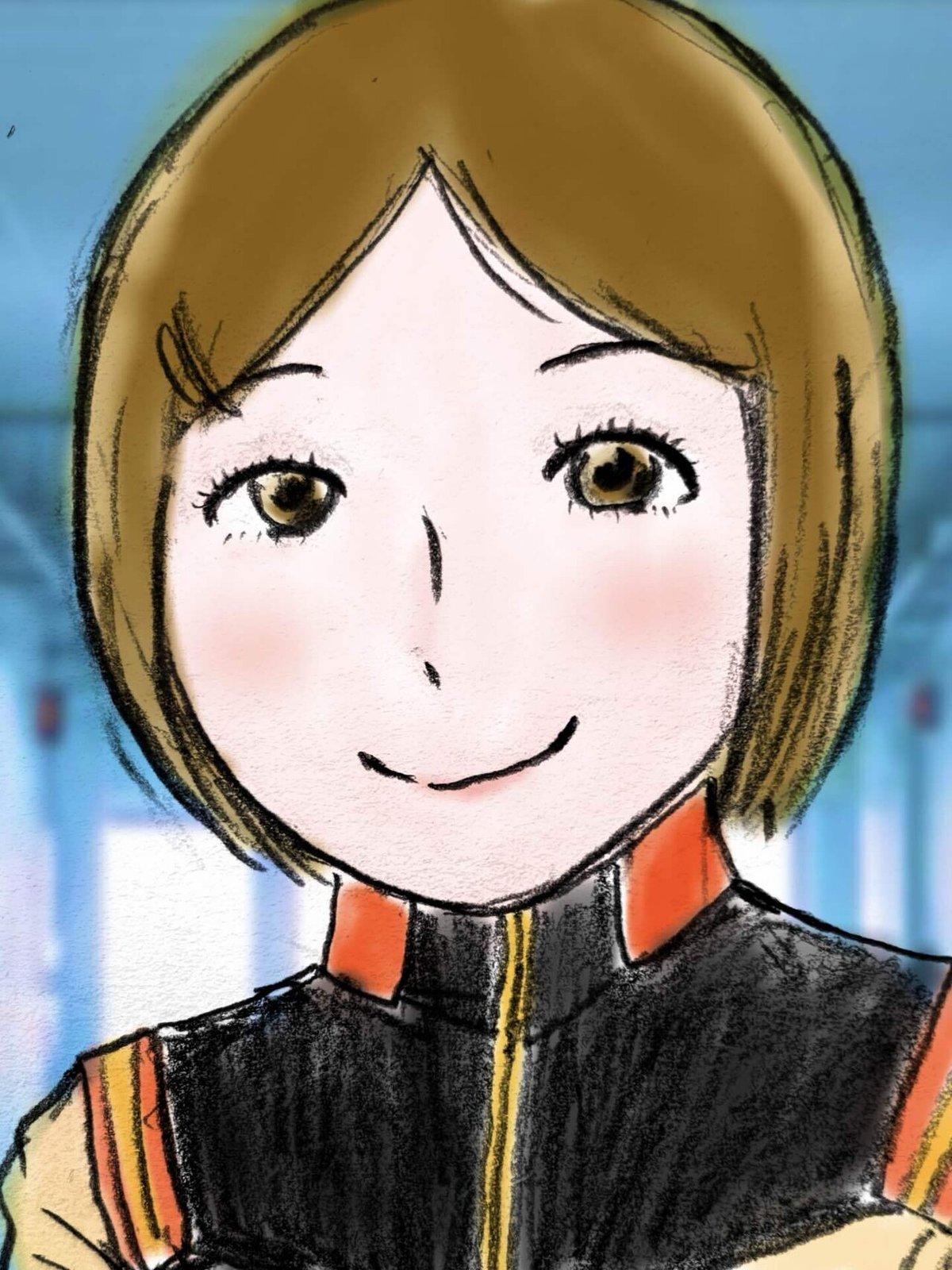

そして、新キャラ、チタ・ハヤミ、早くも気に入っています笑

タメ口ミヤギも、いかがだったでしょうか笑

今回はミヤギが「キョウ」と呼ばれる機会も多くなりそうです。誰?と思うかもしれませんが、彼女のフルネームはキョウ・ミヤギですので、あしからず笑

次回、

MS戦記異聞シャドウファントム

#42 Watchdog of the universe

彼も、また——。

なんちゃって笑

今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。

次回のお越しも心よりお待ちしております。