「だめだめ、酒と料理はいいけど、好い男がいない。」

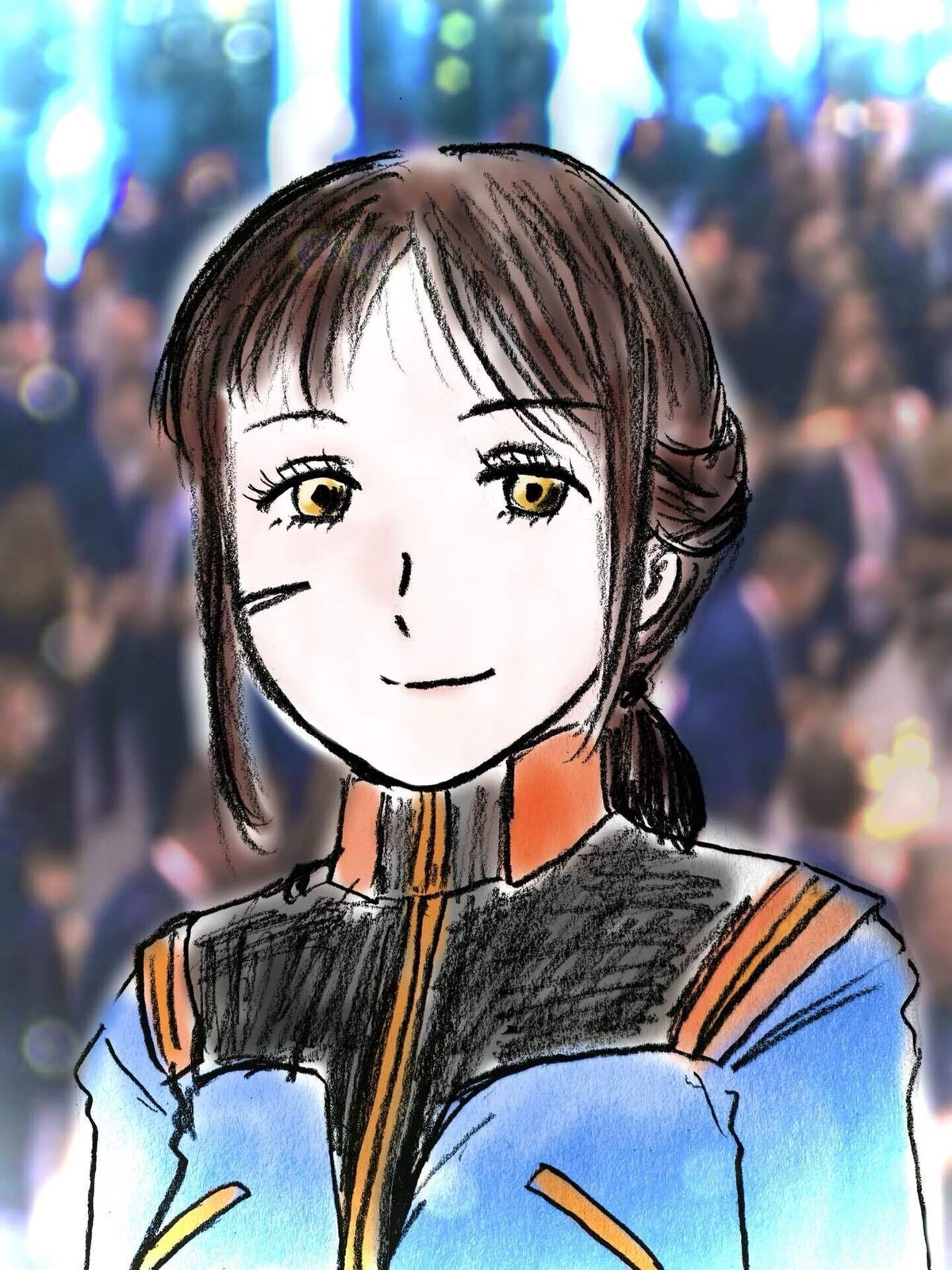

アンナ・ベルク少尉が、なみなみと酒を注いだ大きめのグラスを握って言った。

「何をしにきたんだ、君は。」

壁の花になっていたヘント・ミューラー少尉は、呆れた表情で応答する。

「何って、そりゃ、良いお酒を飲みにきたんでしょうが。」

へらへらと笑いながら、好い男がいれば、文句ないじゃないの、と付け加える。

「"ブルーウイング"のパイロットに、すごくハンサムな人がいるじゃないですか。ほら、あそこに。」

カイル・ルーカス曹長が、目線を送る先では、面長でハンサムな隊員と、例の"シングルモルトの戦乙女"、キョウ・ミヤギが、顔を突き合わせるかのような距離感で話しているのが見えた。

「ありゃ、ヘントくん、あれ、いいの?」

「何がだ。」

「あんなかっこいい人と、なんか、仲良さそうじゃん。」

「別に、何も問題ないだろう。」

彼女の想いについては、何も心配していない。だが、人垣の向こうに見える、愛しい人の姿は、スポットライトを浴びるかのように輝いて見えた。世間の彼女を見る目を通せば、その他大勢の背景にすぎない自分を自覚すると、ほんの少しだけ気後れを感じさせられる。

「強がっちゃって、またぁ!」

言いながら、アンナは肩をぐいぐい寄せてくる。

「君こそやめろ。」

ヘントは心底迷惑そうな顔をして、アンナと距離を取る。

「どうなんだ、それこそ、ああ言うのは好い男じゃないのか。」

ミヤギと話し込んでいる、ハンサムな士官を指して言う。

「いや、ああいう、自分がかっこいいの分かってそうな男って苦手なんだよね。」

「……結構わがままですね、少尉。」

カイルが呆れた様子で言う。

「結構じゃない。」

「そうか。普通に、ずぼらでわがままでしたね。」

ちょっと、とアンナが抗議の声をあげる。

「あんた達こそね、こんな好い女が傍にいて、一緒に酒飲んでるのに、何も思わないわけ!?」

「……自分で言います、それ……。」

「言いますとも。"その時"のために、それなりに自分磨きはしてるんだから。」

なぜか得意げに胸を張る。

「"その時"が来てないからこんなことになってるんですよね。」

カイルが言うと、アンナは口を尖らせる。

「それ、セクハラだよ、カイルくん。」

「少尉が始めた話題でしょう!」

「まあ、いいけど。あんたら、どっちか、あたしを口説こうって気にはならないわけ?"こんな場所だと、君もいつもより魅力的に見えるよ"とか……。」

「なるはずがない……どうせなら、人としての生き方を磨け。はやく貸している金を返せ。」

低い声で一人芝居をするアンナに、ヘントは冷徹に応じる。

「それ、言う?今言う!?」

「引くなぁ……少尉、それはホントに、ヘント中尉の言うとおりですよ。そんな生き方じゃ、良い運が舞い込みませんよ。」

カイルが呆れて言うのと同時に、涼やかな声が響く。

「楽しそうなところ、失礼します。」

思わず、はっと息を飲んだ。

三人の目の前には、地球連邦軍の青い制服に身を包んだウェーブ(女性士官)が、凛と佇んでいた。

「あ……。」

カイルは、思わず、口を開けて見惚れた。

「お久しぶりです、ヘント中尉。」

ウェーブは、爽やかに微笑み、敬礼する。

「またご一緒出来て、光栄です。」

「こちらこそだ、ミヤギ中尉。」

ヘントも、軽く微笑み敬礼を返す。

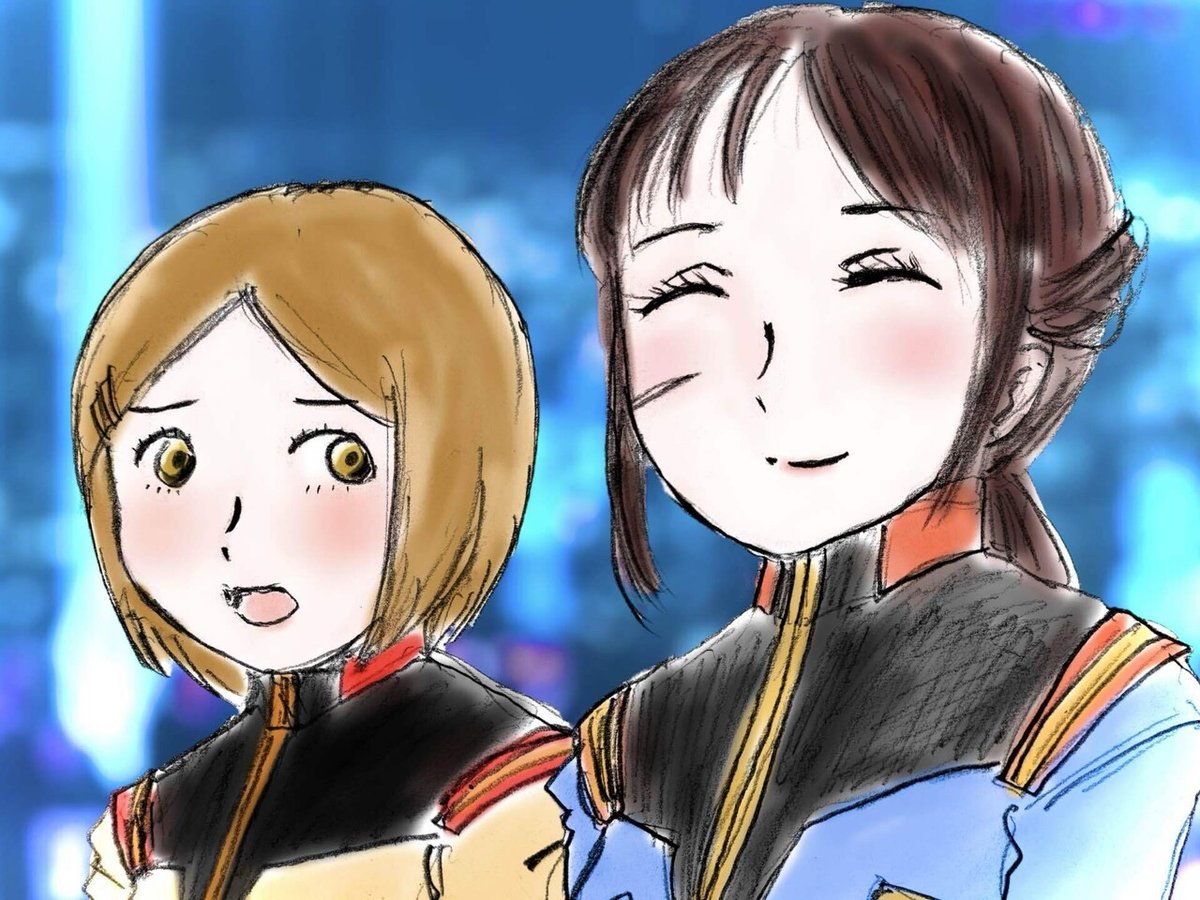

「うそ、やだ、ホンモノじゃん!」

アンナが興奮して声をあげると、カイルが、失礼ですよ、とたしなめる。

「え、待って、めっちゃ可愛いんだけど!」

「ほら、行きますよ、中尉。」

邪魔しちゃ悪いですよ、と、カイルが言いながら、アンナをどこかに引っ張っていった。人ごみの向こうから、後で一緒に飲もうね~、と、アンナの声が聞こえた。

「楽しそうなご同僚で。」

「そうかな。」

ええ、と、ミヤギはくすくす笑う。

「素敵なご婦人もいらっしゃったから……本当に口説かれるのかと。」

「本気で言っているのか?」

「どうですか、そう、思います?」

2秒、視線を合わせると、二人、微笑んだ。

2年ぶりだ。

話したいことがたくさんある。

だが、アランの言うとおり、ここで彼の”恋人”に戻るのは得策ではない。

永遠に感じた2秒の後、ヘントが口を開く。

「周辺宙域は、我々がしっかりと守ります。中尉の隊は、存分な飛行を。」

この宙域には、連邦軍の”イーグルス”や、ティターンズも付いています、と付け加える。

「万全です。何があっても、貴女の任務は邪魔させない。」

「ええ、頼りにしています。」

「おい、こんなところで油を売っていたのか?」

人ごみの中から出てきたのは、二コラ・ボーデン少佐だ。

「君は……」

ヘントの方を訝し気な顔で見つめる。

「EFMP第2部隊第1班MS隊長の、ヘント・ミューラー中尉であります。」

敬礼をして、明瞭に応える。二コラ少佐は、ああ、と生返事をする。

「積もる話もあろうが、ミヤギ中尉は時の人だ。悪いが、後にしてくれたまえ。」

では、と言って、ミヤギの手を引いていく。

ミヤギが、一瞬名残惜しそうにこちらを見たが、視線が合うと、瞬間、声が聞こえた気がした。

(大丈夫。)

(そうだ、大丈夫、分かっている——。)

そして、ヘントは、再び、壁の花に戻った。

~~~~~~~~~~~~~~~

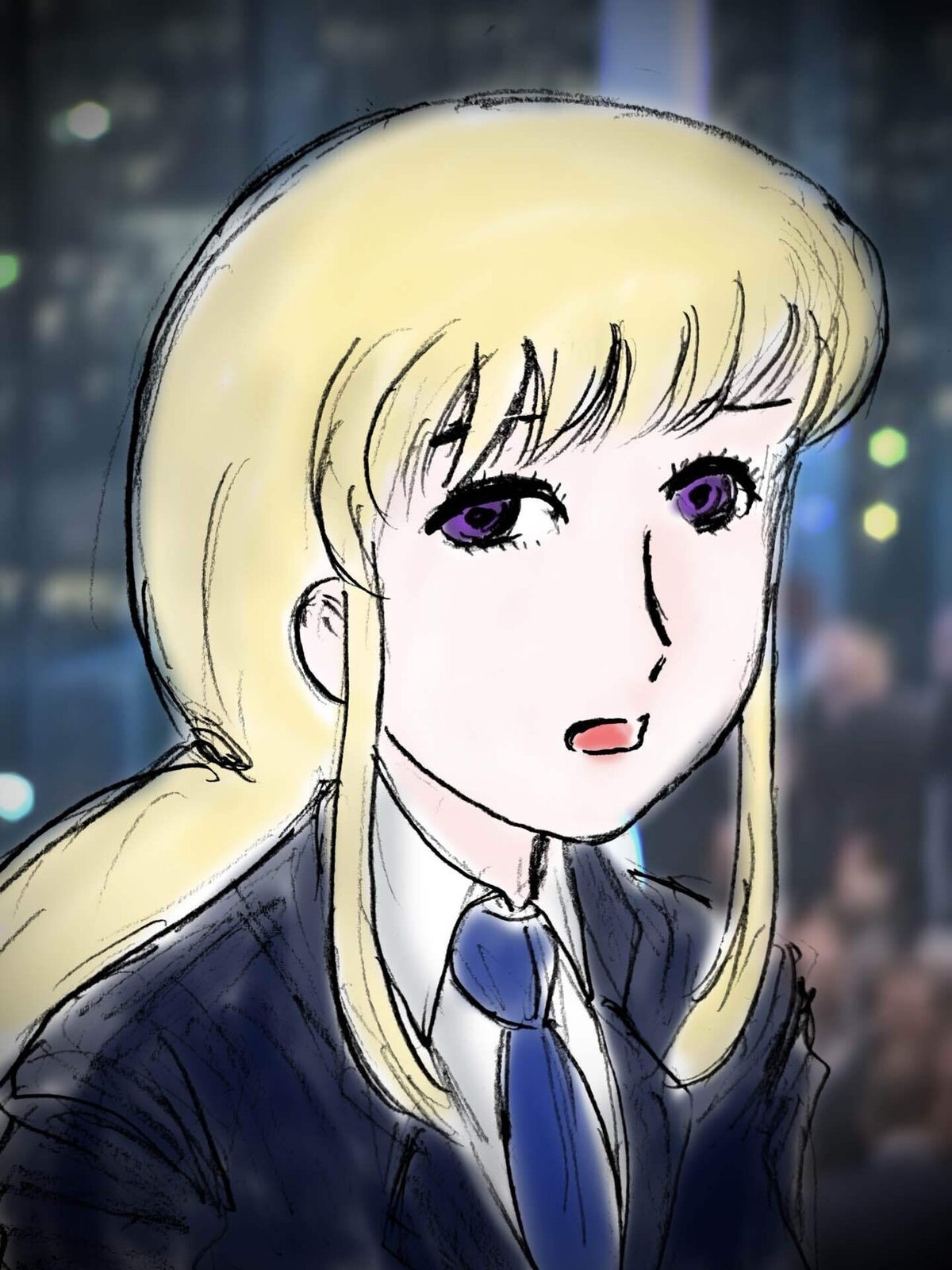

「そういうの、疲れないの?」

気づくと、ヘントの隣に、黒いスーツを着た女が立っていた。先ほどまで、微塵も気配を感じさせなかった。時を止めて、突然現れたようで、ヘントは一瞬気味の悪さを感じた。

「そんな、本心を隠して、我慢して。」

「……失礼ですが、あなたは……?」

ミヤギと、同じくらいの年齢に見える。しかし、どこか、子どものような幼さと、同時に、娼婦のような妖艶さを感じさせた。

女は、虚ろで、深い、闇のような色をした生気のない眼で、ヘントをチラリと見たが、すぐにその眼を伏せた。

「あなた、面白くない。」

会話に、要領を得ない。

「……失礼します。」

ヘントは、立ち去ろうとしたが、ふふ、と笑う女の声に、思わず足を止めてしまった。

「あの人のことで心がいっぱいなんだ。大事なんだね、とっても。」

「なんだ、君は……?」

ヘントは、警戒して、体を緊張させた。敵意だ。この女は、自分に対して敵意を発している。そういう素振りはまったく見せていないが、なぜか、はっきりと感じた。

「そんなに大事なら、一緒に壊してあげるから、安心して?」

ヘントは、ぎくりとする。

やはり、この女は——……

「大丈夫、ここでなんとか、なんて、考えていない。」

敵意を察知したこちらの心を読んだかのように、女が言う。

目を細めて笑う女の顔は、美しかったが、同時に、ゾッとするような、気味の悪い印象を与える。

「ジンは、あなたと、キョウ・ミヤギにこだわっている。」

「今、何、と……?」

ジン、と、言ったか。

「でも、あの人に、あなたたちは壊せないんじゃないかと思った。だから、わたしが、かわりに壊そうって……壊す前に、どんなのか、見ておきたかったけど。」

ふふふ、と楽しそうに笑いながら、女は、でも、と続ける。

「あなたも、あの人——キョウ・ミヤギも、こんなにつまらなくて、たいしたことなさそうなのに……彼が何を躊躇っているのかは理解できなかった。」

「お前は……!?」

この女を拘束すべきか、ヘントは迷った。だが、今、ここ——新サイド5は、地球連邦政府の法律を行使すべき場所ではない。それに、この女は、まだ何もしていない。恫喝にしても、その根拠は、不明瞭だ。

「焦らなくていいよ、そのうちまた会えると思う。」

ためらうヘントの真横をすり抜け、女は人ごみに消えた。

~~~~~~~~~~~~~~~

会場を出て、夜の空気を吸いながら、ミヤギの胸は充たされていた。

様々な不躾な質問や、ティターンズの将校のようなちくりとした敵意を前にしても、何ら動じることがなかった。ヘントが、同じ空間にいる。それだけで、ここまで魂が守られるものかと、自分でも驚いていた。

「たったそれだけしか会話しなかったの?バカなの?二人とも……ねえ、バカだよね?」

少し酒に酔ったチタが、絡むようにミヤギに詰め寄って言う。

「それ、ただの事務連絡じゃないの。」

だが、たったそれだけの会話が、今宵、彼女の心を守った。今、ミヤギはたまらなく気分が良い。身体も、軽い。

「いいの。」

これから、約1ケ月、二人ともサイド5にいるのだ。宇宙港も同じ"リボー"のものを使う。まだ、いくらでもチャンスはある。

「そんなの、あっという間だよ。お互い忙しんだし。」

むしろ、チタが焦っている。セッティングしようか、と鼻息を荒げる始末だ。

笑ってチタをいなしながら、ミヤギは、頬を撫でる夜風に心地よさを感じていた。

こうして、華やかな夜は、更けていく——。

【#46 Reunion night / Oct.1.0087】

さて、余談になりますが、キャラクターの名前について、ちょっとした裏話を笑

キャラクターの名前は割とふざけて、ノリでつけていますが、その由来を一部ご紹介します。

【その1】いわゆるパクり笑

ボブ、ケビン、スチュアート……第2部の最初に出てきたジオン兵は、黄色くてまるっこいあいつらの名前です。このシリーズは、デイブとか、オットーとか、他にも結構います笑

"デューク"、ケーン・ディッパー……デュークは第3部を読んでいただいてすぐわかったと思いますが、「俺の後ろに立つんじゃねえ!」の人です。まんまです笑 ケーン・ディッパーは「ディッパー」が「北斗七星」。北斗七星の、ケーン、ケンということです。眉毛太いとか、声が低いとか地の文に書いた気がします笑 イメージ的には、初期回想の、婚約者をお姫様抱っことかしてたころの彼です笑

【その2】微妙なミックス

アーサー・クレイグ、アイザック・クラーク……実はこの2人、合わせると「アーサー・クラーク」という、SF作家の名前になります。アーサー・クレイグも、アーサー・クラークを意識した名前です。と、なると、そのうち◯◯・アシモフも出さなきゃなくなるか?笑

【その3】酒の名前

キョウ・ミヤギ……「宮城峡」というシングルモルトのジャパニーズウイスキーです。爽やかでキレがありながらも、ほのかに甘みすら感じる……一番好きなお酒なので、ヒロインの名前にしました笑

カルア・ヘイズ……「カルーアミルク」からです。「悪酔いしそうな安酒のような名前」にしたくて、色々調べてたら、「飲みやすくて気づくとベロベロになってる」という意味で「レディーキラーカクテル」と呼ばれているらしいカルーアミルクに辿り着きました笑 「ヘイズ」はAIが提案してくれた「霧がかかっている状態=酩酊して頭がぼんやりしている状態」です。

グレン・G・モーレン……「グレンモーレンジィ」という、シングルモルトのスコッチウイスキーです。これもすごく好きです。高すぎず、でも「安い」とも言えないいい感じのお値段で、2次創作の悪役にはちょうどいい高級感かと思ってこの名前にしました笑

チタ・ハヤミ……ブレンデッドのジャパニーズウイスキー「知多」からです。これも好き。「宮城峡」よりバニラ香が強く、女の子っぽいお酒だと思っています。「ハヤミ」は綺麗な水のイメージです。

【その4】連想ゲーム

ジン・サナダ……レッドウォーリアに乗せるのは決めていたので、「赤→真田幸村→武将→刀→刃→ジン」という感じです。

ウォルフガング・クリンガー……「オオカミ要素があって、なんか名前だけ無駄にかっこいい小物の悪党の名前を提案して」みたいにAIに相談したら出てきたやつを適当に採用笑 クリンガーは、刃物とかそんな感じの意味だった気がします。そして、最近知ったのですが、公式にもウォルフガングていう名前の割と重要なキャラクターが、少なくとも2人いたんですね。勉強不足でした。

由来のあるキャラクターはだいたいこんな感じです。

あとは、ネットで出てくる「英国名一覧」みたいのからひっぱったり、知り合いの名前をアナグラム化したり、アーサー王伝説をヒントにしたりもしてます。

あと、ときどきAIに「こんな感じの名前でなんかある?」みたいにオーダーすることもあります。第3部に、クララ・クラインていうキャラがいるんですが、彼女はAIオーダーの名前です。ちなみに、作中の人物と実在の方々は一切関係ありませんのであしからず。

次回、

MS戦記異聞シャドウファントム

#47 The shield of valkyria

抗がいたい——抗って、みせる。

なんちゃって笑

今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。

次回のお越しも心よりお待ちしております。

よろしければこちらもお願いします。