いつもご覧いただき、ありがとうございます。

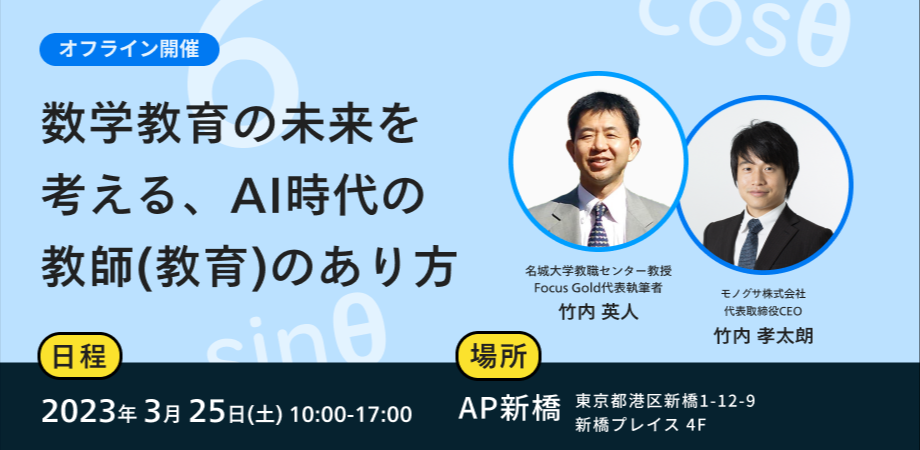

今日はこちらに参加をしました。

モノグサ主催の「数学教育の未来を考える」という研修会。

登壇者の豪華さ…。

参加された先生方は全国各地から150名ほどでした。

この中に入れる幸せさ…。

この数週間のAIの発達については目覚ましいものがあります。

数年、ではなく、数週間、です。

↑PR TIME記事

恐らくこのまま適当なことをしていたら、私たちはAIに負けてしまうでしょう。

では、何なら勝てるのか? またはどのように共存するか、というテーマが主だったと思います。

GPTー4を使ってみると、そのレベルがわかります。

ただ数学を教えるのであれば、こちらの方がいいかもしれません。

これがその生徒の理解度を把握すれば、反復学習も可能です。

うまく使えば、個別最適の教育が実現できるかもしれません。

しかし、私たち人間にしかできないこともあります。

生徒をしっかりみること。アナログで泥臭い教育を続けること。

これはAIにはできないはずです。

例えば、点と直線の距離の公式。覚えなければならない上に、証明は面倒です。

↑ポイント集より

正しい指導は、きちっと証明することでしょう。

ですが、文系の数学苦手チームに証明を教えるでしょうか?

軽く扱って流す、なんてこともありではないでしょうか。

それがアナログです。

AIとの共存のためには「正しさ」と「分かりやすさ」が

どうしても対立します。AIは正しさ、我々は分かりやすさを

優先させます。ここをすみ分けて、うまくやることが

これからの教育の1つの形なのかもしれません。

そんなことを考えた1日でした。

続きます。