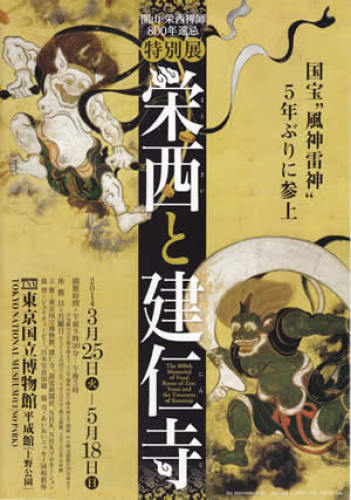

少し前のことになりますが、上野の国博で風神雷神図屏風を

観てきました。

今回特異だったのは、この風神雷神図屏風が3点同時に

観られたことです。

多くの方がご存知の通り、風神雷神図は俵屋宗達画のオリジナルと、

尾形光琳、酒井抱一のそれぞれ模写があることは有名です。

オリジナルの俵屋宗達は、建仁寺所蔵で普段は京都の国博に

あり、尾形光琳は上野の国博にあり、酒井抱一は大手町の

出光美術館にありますので、尾形光琳と酒井抱一は展覧会の

時期さえ重なれば山手線に乗って一日で観られるものの、

俵屋宗達のオリジナルは京都ですから、一日で全てを観る

ことは夢のまた夢だったのです。その夢が今回叶いました。

上野の国博で建仁寺展を開催し、本館の尾形光琳と同時期に

出光美術館でも酒井抱一を展示する粋な計らいのお陰さまで

一日のうちに3点すべてを観ることができたのです。

さぞや混んでいるだろうなと思いながら、上野の国博に

出掛けてみると、本館で開催しているキトラ古墳展が入場に

2時間待ち、さらに閲覧に30分待ちという異常事態だった

ためか、平成館の建仁寺展はまったく待たずに入れました。

そして、ようやく念願かなって国宝の俵屋宗達にご面会です。

以前にも見ているはずなのですが、ちょっと記憶があいまいで

改めて初めて観る気持ちで挑むと、やはりオリジナルだけあっ

て緊張感や躍動感が素晴らしいです。他の2点と比べると

2まわりくらい小さい屏風の端っこにはみ出すようにして

風神と雷神が配置されており、この世で一番最初に描いたから

こそ表れる新鮮さと生々しさと緊張感と躍動感との、きわめて

繊細なバランスは数百年経過してなお生き生きとしており、

国宝という評価が正当だと感じました。

この作品の前は、さすがに人だかりが出来ていましたが、ここ

だけ別の空気感が支配しており、もしひとりで観ることができ

たら、一日中いても幸福感に浸れるであろう、一流の美術品に

共通する生きる喜びを感じられました。

宗達は建仁寺展の最後ですから、そのまま平成館を出て本館へ。

本館の一番奥に尾形光琳があります。

美術界の通説によると、尾形光琳は宗達作を十分に研究し、まる

でトレーシングペーパーで写し取ったかのように等身大の風神と

雷神を屏風に描いています。

しかし、宗達に比べて2まわりくらい大きな屏風に雷神の太鼓を

描き入れているためか、神の存在感においてインパクトが弱まり、

計数的に等身大とはいえ一回り小さく見えます。また雲の表現

や髪の毛の描き方などに模写特有の「やり過ぎ感」があって、

全体として静物画のような大人しさを感じます。

これを観たとき、やはり尾形光琳は独自の表現を追求する芸術

家というより、むしろ最適な表現を追求するデザイナーだった

のだと直感しました。なぜなら、同じモチーフを等身大に描き

ながらも、調和やバランスを目指して描いていることが明確に

分かるからです。

これは、風神雷神図屏風を理解するというよりは、尾形光琳と

いう画家を理解するうえで、非常に大きなポイントになるの

ではないかと思いました。

さて、上野から山手線にのって有楽町へ。お堀端にある出光

美術館で、酒井抱一が展示されていました。

酒井抱一が本作を描いたのは、尾形光琳からほぼ100年後の

ことで、しかもオリジナルの俵屋宗達はおろか、尾形光琳も

あまり深く研究せず描いているそうです。

そのためか、同じモチーフであっても、まったく別の作品と

なっており、三者のちょうど中間にあたる尾形光琳画がデザイ

ンちっくであったためか、むしろ抱一の方が生き生きとして

いて絵画的であることが面白いです。

つまり、しっかり研究しまったく同じように描きながら調和を

目指した尾形光琳と、あまり研究せず独自に模写を描いた酒井

抱一とでは、絵のニュアンスとしては抱一の方が宗達に近い

のです。

模写には模写の独自性があり、自画には自画の独自性が表れる

という点で非常に興味深く、この独自性こそが、例えば古美術

愛好や古美術商の方がお持ちの目利きに繋がるのだと思うと、

その深淵に興味が沸くばかりです。

今回は、一生に一度あるかどうかという3点を同時に観る機会

だったわけですが、同じ場所で3点を比較するのではなく、そ

れぞれ少しずつ移動しながら気分をリセットして観られたこと。

だからこそ対峙できる余裕のようなものが持てたのだと思います。

私が生きている間に、このような機会を持てたことは至上の

幸福でした。

感謝!

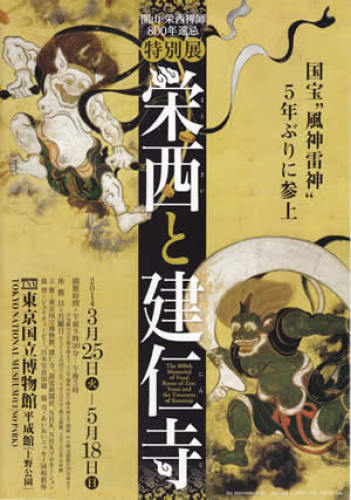

観てきました。

今回特異だったのは、この風神雷神図屏風が3点同時に

観られたことです。

多くの方がご存知の通り、風神雷神図は俵屋宗達画のオリジナルと、

尾形光琳、酒井抱一のそれぞれ模写があることは有名です。

オリジナルの俵屋宗達は、建仁寺所蔵で普段は京都の国博に

あり、尾形光琳は上野の国博にあり、酒井抱一は大手町の

出光美術館にありますので、尾形光琳と酒井抱一は展覧会の

時期さえ重なれば山手線に乗って一日で観られるものの、

俵屋宗達のオリジナルは京都ですから、一日で全てを観る

ことは夢のまた夢だったのです。その夢が今回叶いました。

上野の国博で建仁寺展を開催し、本館の尾形光琳と同時期に

出光美術館でも酒井抱一を展示する粋な計らいのお陰さまで

一日のうちに3点すべてを観ることができたのです。

さぞや混んでいるだろうなと思いながら、上野の国博に

出掛けてみると、本館で開催しているキトラ古墳展が入場に

2時間待ち、さらに閲覧に30分待ちという異常事態だった

ためか、平成館の建仁寺展はまったく待たずに入れました。

そして、ようやく念願かなって国宝の俵屋宗達にご面会です。

以前にも見ているはずなのですが、ちょっと記憶があいまいで

改めて初めて観る気持ちで挑むと、やはりオリジナルだけあっ

て緊張感や躍動感が素晴らしいです。他の2点と比べると

2まわりくらい小さい屏風の端っこにはみ出すようにして

風神と雷神が配置されており、この世で一番最初に描いたから

こそ表れる新鮮さと生々しさと緊張感と躍動感との、きわめて

繊細なバランスは数百年経過してなお生き生きとしており、

国宝という評価が正当だと感じました。

この作品の前は、さすがに人だかりが出来ていましたが、ここ

だけ別の空気感が支配しており、もしひとりで観ることができ

たら、一日中いても幸福感に浸れるであろう、一流の美術品に

共通する生きる喜びを感じられました。

宗達は建仁寺展の最後ですから、そのまま平成館を出て本館へ。

本館の一番奥に尾形光琳があります。

美術界の通説によると、尾形光琳は宗達作を十分に研究し、まる

でトレーシングペーパーで写し取ったかのように等身大の風神と

雷神を屏風に描いています。

しかし、宗達に比べて2まわりくらい大きな屏風に雷神の太鼓を

描き入れているためか、神の存在感においてインパクトが弱まり、

計数的に等身大とはいえ一回り小さく見えます。また雲の表現

や髪の毛の描き方などに模写特有の「やり過ぎ感」があって、

全体として静物画のような大人しさを感じます。

これを観たとき、やはり尾形光琳は独自の表現を追求する芸術

家というより、むしろ最適な表現を追求するデザイナーだった

のだと直感しました。なぜなら、同じモチーフを等身大に描き

ながらも、調和やバランスを目指して描いていることが明確に

分かるからです。

これは、風神雷神図屏風を理解するというよりは、尾形光琳と

いう画家を理解するうえで、非常に大きなポイントになるの

ではないかと思いました。

さて、上野から山手線にのって有楽町へ。お堀端にある出光

美術館で、酒井抱一が展示されていました。

酒井抱一が本作を描いたのは、尾形光琳からほぼ100年後の

ことで、しかもオリジナルの俵屋宗達はおろか、尾形光琳も

あまり深く研究せず描いているそうです。

そのためか、同じモチーフであっても、まったく別の作品と

なっており、三者のちょうど中間にあたる尾形光琳画がデザイ

ンちっくであったためか、むしろ抱一の方が生き生きとして

いて絵画的であることが面白いです。

つまり、しっかり研究しまったく同じように描きながら調和を

目指した尾形光琳と、あまり研究せず独自に模写を描いた酒井

抱一とでは、絵のニュアンスとしては抱一の方が宗達に近い

のです。

模写には模写の独自性があり、自画には自画の独自性が表れる

という点で非常に興味深く、この独自性こそが、例えば古美術

愛好や古美術商の方がお持ちの目利きに繋がるのだと思うと、

その深淵に興味が沸くばかりです。

今回は、一生に一度あるかどうかという3点を同時に観る機会

だったわけですが、同じ場所で3点を比較するのではなく、そ

れぞれ少しずつ移動しながら気分をリセットして観られたこと。

だからこそ対峙できる余裕のようなものが持てたのだと思います。

私が生きている間に、このような機会を持てたことは至上の

幸福でした。

感謝!