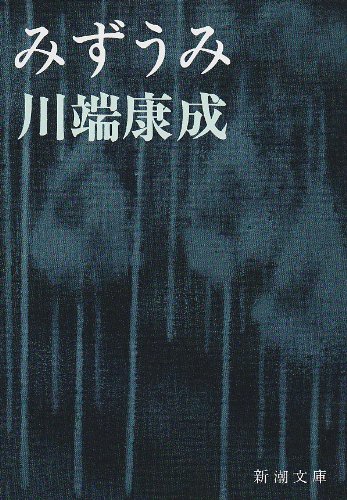

川端康成 : みづうみ

日本人初のノーベル文学賞受賞作家の川端康成。

名前からして只者ではないオーラがたぎっている。

戦国時代の武将にいてもおかしくないような力強く、そして気品溢れる名前だ。

川端康成といえば?と言われて1冊目に出てくるのは伊豆の踊子であったり雪国などだろうが、僕にとってのは川端康成は『みずうみ』に尽きる。

そして僕が初めて目にした川端康成作品でもある。

川端ファンの間でも賛否両論の異端ともいえる作品、そんな作品と最初に出会ってしまったのだ。

今でいう、初めて見た北野武監督作品が『Dolls』なような感じだろうか。

これまでも『みずうみ』のことは何回かブログでも書いたと思うけれど、出会いは高校生の時。

国語の模試、現代文で取り上げれ問題となっていたのがこの『みずうみ』の一部だった。

凄まじい衝撃だった。

ハイ・ティーンをこれから迎える自分の中で、なんとなく形成されつつあった恋愛観が一撃でぶっ壊された。

『これも、愛の一種なのか?』

問題を解くどころではない、もっと読みたい、この先どうなるのかもっと知りたい、その一心だった。

模試が終わり、下校の際にダッシュで鹿島書房に向かい、すぐに購入し貪るように読み切った。

高校時代、模試の問題で出た作品に魅せられ買いに走った作品は、後にも先にもこの『みずうみ』だけだ。

この作品を一言で表すとよく『ストーカー作品』と評される。

確かに一言で、となるとそうなるのだが1990年代後半から日本で認知されだしたいわゆる『ストーカー』の定義で読み始めると肩透かしを喰らうハメになる。

主人公は究極にピュアであり、そしてピュアであるがゆえに気持ち悪い。

生後間もない赤ちゃんが母親のおっぱいをねだる行為を、気持ち悪いと思う人はいないだろう。

そんな赤ちゃんが母親のおっぱいを求める純粋さで、女性の美を追い求めてしまうおっさんが主人公なのだ。

ネットで『目に入れても痛くない 意味』で調べると一番最初にヒットすることわざ辞典にはこうある。

『かわいくてたまらない、見境なくかわいがるさまのたとえ。 多く、子や孫をかわいがるさまのたとえとして使う。 「目に入れても痛くない」は例えであり、実際に子や孫を目に入れたら痛いので注意が必要。 それ以前に、おそらく子や孫を目の中に入れることは不可能と思われる。』

これはこれで辞典にしてはかなり攻めた解説なのだが、あくまでも『かわいい』のは例えであって、子や孫を実際目に入れたら痛いどころか注意も何も、そんなことはもはや不可能なのだ。

そんな不可能を可能だと信じる人間がいたならば、それはピュアでも愛でもなく、現代では猟奇的以外の何者でもないだろう。

もちろんこれらはあくまでも個人的な例えであってこのような描写が本作品中にあるわけではないが、そのくらいこの主人公は『きてる』。

興味のある人は本作品のWikipediaのあらすじが非常に秀逸なので、目を通してみて欲しい。

https://ja.wikipedia.org/wiki/みづうみ

この『みずうみ』が川端康成の作品の中でも賛否両論を呼ぶ異作なのが分かるだろう。

そんな奇異な主人公が現実と空想を彷徨い、そしてその心理をノーベル文学賞作家の妙で絶妙に描写していく本作品。

川端康成、恐るべし。