SOS安否確認トリアージキット

(SOS要請トリアージキット)

如何に救助要請が出来るか?

如何に救助者に速く辿り着けるか?

如何に命を救えるか?

近年、大規模災害が多く発生しています。2024年1月1日に能登半島が震源の能登半島地震が発生し、莫大な被害があり、未だに被災者の方々がおられます。(2024年3月時点)

又、昨年発生した台風6号による沖縄・九州地方への被害、台風7号による鳥取県で特別警報が発令、全国でも停電が多数発生しました。今後も巨大台風・50年に一度の大雨、高い確率で発生するであろう南海トラフ地震、首都直下型地震、千葉東部沖に発生している群発地震。

この瞬間に大災害が発生し、被災するかも知れません。

大きな災害が発生し、電気・電話が使用出来なくなった場合に、いかに救助要請するか、安全に避難したか、安全確保出来ているかを知らせる方法としてこの救助要請・安否確認トリアージキットがお役に立てるのではと考えました。

【キット内容】

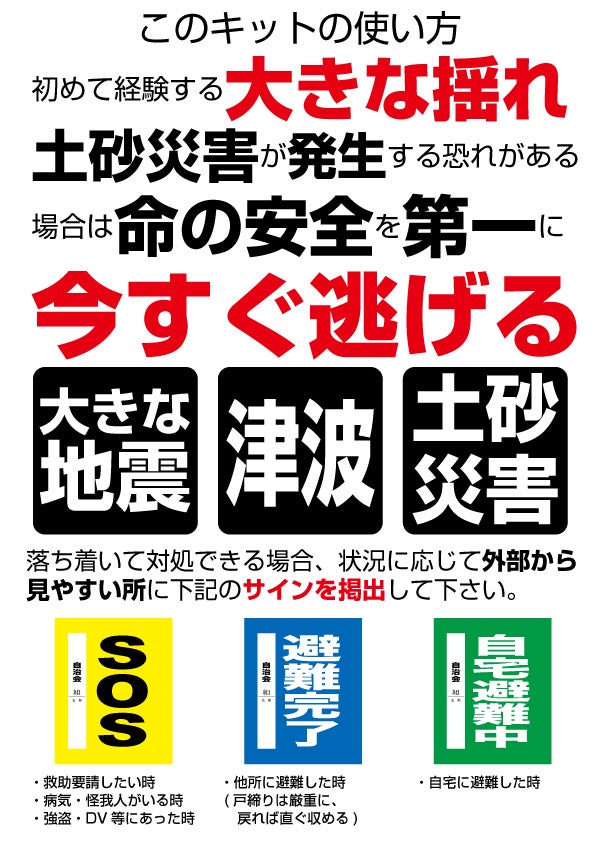

メイン:①緊急SOS旗・②避難完了旗・③自宅避難中の3種類

付属品:①救援要請トリアージキット説明書 ②このキットの使い方 ③ケミカルライト ④キットのケース

自治会名 名入れ見本

【救助要請・安否確認トリアージキットの特徴】

①災害発生時に救助確認する為、外部から一目で家屋内の状況が把握できる。※トリアージ機能

②軽量だから簡単に設置できる。

③夜間でも発見され易くする為に安全に使えるケミカルライトを付属し、反射板(両面に有り)により夜間でもライトを照らす事で光が反射し、認知して貰い易い。(3種共通)

④原材料に特殊な材料を使用しない為、安価に提供出る。※ペットボトルの再利用した素材も選択可能

⑤自治会単位でご使用を主とし、このキットを使用して防災訓練を行う事で相互援助の意識が働き、住民間の絆が深まります。

⑥自治会名・氏名を記入する事で、被災した家主の確認が出来、万一暴風で飛ばされたとしても、発見したサインを見れば、どこの・誰がかその時の状況が分かります。

【使用想定】

①河川氾濫時における冠水した地域・上空からの確認

②道路寸断による救助に向かえない地域への確認

③建物倒壊する位の大地震発生後の確認

④土砂崩れにより、地上から救助捜索が困難な場合の上空からの確認

⑤豪雪により自宅から脱出出来なくなった場合の安否確認

⑥万一、不審者による自宅から脱出出来ない場合の救助要請

★自治会単位による防災訓練を行う事で住民同士で助け合う意識が生じると思われます。

【安否確認トリアージキット(SOS要請トリアージキット)の詳細】

①開発の経緯

主に自然災害時、例を挙げるならば、家屋が倒壊・津波が発生するくらいの大地震、50年に一度の大型台風や線状降水帯等により暴風雨による河川の氾濫や堤防決壊等によって移動できないくらいの浸水被害、土砂崩れによる道路の遮断や河川に掛かる橋の倒壊時に於ける救助要請の有無及び安全確認を簡易的に判断出来るものとして開発しました。

自然災害発生時には外部との連絡が難しくなり、救助を要請する事が困難になる場合も多く、特に地方では高齢者での独居が増加し、避難のタイミングを逸する場合が多く見受けられます。

救助する側も災害時や災害後も現場に容易に辿り着けない場合も多く、辿り着いても1軒ずつ個別に救助者が生存者に声を掛けて確認していく為、重傷者や危険度が分からないが故に、救助する優先順位を付ける事も出来ない状況だと考えられます。

②人命救助における課題

災害は昼夜関係無く起こり、被災する人も老若男女問わず被災します。災害が起こった後、身動きが出来ない人や家屋から出られない人もいる。また、年齢・身体状況・時間帯・天候などの条件によっては避難できない人々もおり、被災した場所に留まるしかない状況で、連絡方法としては外部に出られない状況を除き、一般的には固定電話や携帯電話があるが、災害によっては一切使えない可能性もある。そうなれば救助要請が困難になり被災者を速やかに救助する事が難しくなります。どこで救助が必要とされているのか、どこが調べる必要の無い住居なのかをより早くわかるようにするのが課題と考えます。

③解決への手段

被災者が如何にして早急に救出して貰えるかが最大の課題であるから、その為には、集落単位及び市町村職員・地元の消防団・地域の消防隊・自衛隊等にて、共通認識・連携のもと、迅速に認知・判断・動作ができ、救出を迅速に対応出来る様に各戸が外部から何らかの意思表示が出来れば良いのではないかと考え、日頃から防災訓練を行う事により近所の方々との交流や助け合いの意識が芽生え、万一の災害時に役に立つと考えました。

④素材における理由

天候に左右されない素材を選択、コストを下げる為、「紙」のみでも使用可能と思えるが、雨に打たれて破損の可能性が高く、耐久性も低い。耐水性の紙もあるが、コストが高くなる。プラ素材にすることで、耐久性が飛躍的にアップし、万が一飛ばされることが有っても形態はある程度維持できると思われます。

又、自治会名・氏名を記入する事も容易くでき、例え飛ばされ別の所で拾われた場合でも、「どこの・だれ」が救助サインを出しているかが分かるようになり、いち早く救助に向かって行けると思われます。

⑤サインを出すタイミング

災害発生時に気象庁から発令される警戒レベルに合わせて、出すことが望ましいと考えます。住民の構成にもよりますが、必ずしも玄関に出すと言う事ではなく、安全を考えて玄関であり、2階の窓であったり、外部から確認出来るところに出して貰うことがベストになります。

夜間であれば付属のケミカルライトもロープやハトメに引っかけて少しでも目立つようにしてもらう。

色々な想定で防災訓練を繰り返すことにより、スムーズに行えるようになると思います。

逆に、どのサインも出ていない住居も有ろうかと思いますが、そういった住居こそ重大な状態になっている事も考えられるので注意は必要になります。

【安否確認トリアージキット使っての実証実験】

2023年12月17日に弊社の所在地である大津市弥生町の弥生町自治会さんにこの安否確認トリアージキット150を用意して防災訓練を実施して頂きました。

実 施 日:2023年12月17日 午前10:00~午前11:00

実施地域:滋賀県大津市弥生町全域 自治会加入住居

実施内容:①安否確認トリアージキットを使っての実施訓練

②大津西消防署・唐崎消防団の方から消火器の使い方等

参加世帯:総世帯数 141世帯 参加世帯(掲出世帯) 119世帯

【防災訓練実施を終えて】

天候は良いものの風が強く吹く中、安否確認トリアージキットを使った防災訓練にご参加いただき、ありがとうございました。

弥生町141世帯中、安否確認トリアージカードを掲出して下さった世帯は119世帯、84.4%の世帯の方が安否確認トリアージキットの理解と共に、ご協力頂けたこと深く感謝申し上げます。

今回、安否確認トリアージキットを使った初の防災訓練(2023年12月17日)をの京都新聞社(2023年12月31日朝刊の地域ニュース)に取り上げて頂き、防災意識にひと役立てたかと思いきや、奇しくも翌日の2024年1月1日16時10分、能登半島を震源とする震度7の巨大地震が発生しました。

被災者も多数出ており、家屋倒壊、津波、地割れ、火事と甚大なる被害が出ています。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

このような大災害に対して、個人の力と言うのは本当に無力であると認識出来る災害でもあり、いつ・どこで発生するかわかりません。しかし毎年のように異常気象が原因と言われている線状降水帯による大洪水・土砂崩れ、直撃すれば甚大なる被害が出ると言われる大型台風の発生、今後30年以内に来ると言われている南海トラフ巨大地震や首都直下地震、それ以外にも今回の地震の原因と言われている活断層型の地震。

これらの災害は完全な予想は不可能であるからこそ、普段からの防災意識を持つことが大切と再認識しました。

今後は天候による災害予想はある程度出来るようになり、安否確認トリアージキットも防災訓練を繰り返すことで役に立てる商品と思われます。

しかし、今回の能登半島地震のような巨大地震には突然訪れる災害であり、建物が倒壊し、更に命の危険性が伴う津波も発生した場合はこのキットは無力であり、カードの掲出より先ずは命の危険から身を守る行動を最優先してください。地域により災害内容も大きく異なり、防災方法も地域に合わせた内容が重要になってきますが、優先すべくは「命」です。

そうして今回の大災害時は人々との繋がりが大事だと再認識する事にもなりました。弊社のトリアージキットは単独で使用しても差ほど役には立たないでしょう。しかし、ご近所さんと普段から「深い絆」があれば、災害に被災したとしても、周りの方々と助け合えることで少しでも、救える命が増えると考えます。

また、使用方法についても災害時のみ使えるという事ではなく、例えば自宅の方が急病・怪我等になり、外部に若しくは救急隊に対して「SOS」のカードを掲出することで、目印や救助要請にもなります。他にも万が一ではありますが、家庭内でのトラブル対して外部に助けを呼ぶ手立てになろうかと思います。

これもご近所さんとの繋がりが重要なことは言うまでも有りません。最初に述べましたが、個人の力には限界がああります。支え合ってこそ未来が開けると、この防災訓練を行い、能登半島地震を見て強く感じることが出来ました。

【プレス関連】

京都新聞 滋賀版

掲載日:2023年12月31日 朝刊

中日新聞 滋賀版

【特許関連】

特許第7225518号

発明の名称 救援要請キット

特許権者:滋賀県大津市弥生町15-15 株式会社協同印刷

発明者 :福井 喜教

出願番号:特願2020-206331

出願日 :令和2年11月25日

登録日 :令和5年 2月13日

【お問い合わせ】

郵便番号 520-0115滋賀県大津市弥生町15-15

株式会社協同印刷

電話番号 077-578-6432

FAX番号 077-578-5817

e-mail info@kyodo-print.co.jp