第1話:生き延びる貧困層

貧困層の方々が、食品価格が急激に上昇している国で生活する様子を描写します。

この国では、何年にもわたる経済の不安定さや政治的な混乱が、食品価格の上昇を引き起こしています。高い失業率や低い賃金、経済の停滞により、多くの人々が貧困状態に陥っています。彼らは日々の生活の中で、食料を手に入れることがますます困難になっています。

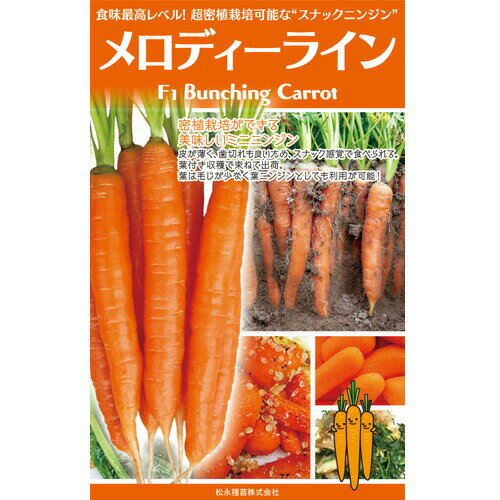

貧困層の人々は、生活費を節約するためにさまざまな方法を試しています。例えば、安価な食材を選ぶことや、市場での値切り交渉を行うことで、限られた予算の中で食べ物を手に入れようとします。しかし、食品価格の上昇は彼らにとって深刻な問題です。家計の予算はますます限られ、十分な栄養を得ることが難しくなっています。

食品価格の上昇により、貧困層の人々は栄養失調や健康問題に直面しています。彼らは高タンパクで栄養価の高い食品や新鮮な果物や野菜を手に入れることが難しくなりました。代わりに、安価な炭水化物や加工食品に頼ることが増え、不健康な食事を強いられることもあります。これにより、肥満や糖尿病といった生活習慣病の発症リスクが高まります。

さらに、食品価格の上昇は貧困層の子供たちにも深刻な影響を与えています。食料不足は、成長や発達に重大な影響を与える可能性があります。彼らの学業成績や将来の展望にも悪影響を及ぼし、貧困の連鎖を継続させる要因となっています。

このような状況に対して、政府や国際機関は支援策を導入していますが、十分な効果を上げているとは言い難い状況です。経済の構造的な問題や貧困層の生活状況の改善には、継続的かつ包括的なアプローチが必要です。

この国の貧困層の人々は、困難な状況に直面しながらも、生活を維持するために奮闘しています。彼らは希望を持ち、困難に立ち向かいながらも、家族やコミュニティの絆を大切にしています。地域の支援団体やボランティア活動に参加し、互いに支え合うことで、生活の困難を乗り越えようと努力しています。

しかし、食品価格の上昇は彼らの生活に根深く影響を与えており、問題の解決には時間と多角的なアプローチが必要です。経済の安定化や教育の改善、雇用創出など、包括的な政策の導入が不可欠です。

貧困層の人々は、食品価格の上昇に直面しながらも、自分たちや家族の生活を維持するために闘い続けています。彼らの声と苦境を理解し、より公正で包括的な社会を築くために、私たちの関心と支援が必要です。

最終話:協力

食品価格の上昇が続く中で、貧困層の人々はさまざまな対策を講じて困難に立ち向かっています。

地域の共同体は、相互支援の精神をもって団結し、共同の課題に取り組んでいます。地元の農園や畑を活用し、自給自足の取り組みを始める人々が増えています。野菜や果物の栽培、養鶏や家畜の育成などを通じて、食品を安価で手に入れることができる一方、持続可能な食品供給の仕組みを築くことも重要な目標としています。

また、地域の共同組合やマイクロファイナンス機関も、貧困層の人々を支援するための枠組みを提供しています。低金利の融資や事業支援プログラムを通じて、起業や小規模事業の成長を促し、収入の増加を目指しています。さらに、技術や職業訓練プログラムを提供することで、スキルを向上させて雇用の機会を広げる取り組みも行われています。

一方で、政府や国際機関も貧困層の人々を支援するために取り組んでいますが、課題は大きく、解決には時間がかかることもあります。持続可能な開発目標(SDGs)を掲げ、栄養改善や食料安全保障の促進、農業の生産性向上などの領域において政策を実施しようとしていますが、なお多くの課題が残っています。

食品価格の上昇が続く国では、貧困層の人々の生活改善と社会的な包摂を重視することが重要です。教育の普及と質の向上、社会保護制度の充実、雇用機会の拡大など、多面的なアプローチが求められています。

また、国際的な連携も重要です。開発途上国への支援や技術移転、貿易の促進など、グローバルな視点での支援が貧困削減に寄与することが期待されます。

貧困層の人々の困難な状況を解消するためには、政府、国際機関、地域の共同体、市民社会の連携が必要です。共に努力し、持続可能な社会を築くことで、食品価格の上昇による貧困の連鎖を断ち切り、より公正で包摂的な社会を実現することが求められています。