■「国民総"幸福"量」を重んじるブータン国王が国会で演説 全文 2011年11月17日(木)15時31分配信

天皇皇后両陛下、日本国民と皆さまに深い敬意を表しますとともにこのたび日本国国会で演説する機会を賜りましたことを謹んでお受けします。衆議院議長閣下、参議院議長閣下、内閣総理大臣閣下、国会議員の皆様、ご列席の皆様。世界史においてかくも傑出し、重要性を持つ機関である日本国国会のなかで、私は偉大なる叡智、経験および功績を持つ皆様の前に、ひとりの若者として立っております。皆様のお役に立てるようなことを私の口から多くを申しあげられるとは思いません。それどころか、この歴史的瞬間から多くを得ようとしているのは私のほうです。このことに対し、感謝いたします。

妻ヅェチェンと私は、結婚のわずか1ヶ月後に日本にお招きいただき、ご厚情を賜りましたことに心から感謝申しあげます。ありがとうございます。これは両国間の長年の友情を支える皆さまの、寛大な精神の表れであり、特別のおもてなしであると認識しております。

ご列席の皆様、演説を進める前に先代の国王ジグミ・シンゲ・ワンチュク陛下およびブータン政府およびブータン国民からの皆様への祈りと祝福の言葉をお伝えしなければなりません。ブータン国民は常に日本に強い愛着の心を持ち、何十年ものあいだ偉大な日本の成功を心情的に分かちあってまいりました。3月の壊滅的な地震と津波のあと、ブータンの至るところで大勢のブータン人が寺院や僧院を訪れ、日本国民になぐさめと支えを与えようと、供養のための灯明を捧げつつ、ささやかながらも心のこもった勤めを行うのを目にし、私は深く心を動かされました。

私自身は押し寄せる津波のニュースをなすすべもなく見つめていたことをおぼえております。そのときからずっと、私は愛する人々を失くした家族の痛みと苦しみ、生活基盤を失った人々、人生が完全に変わってしまった若者たち、そして大災害から復興しなければならない日本国民に対する私の深い同情を、直接お伝えできる日を待ち望んでまいりました。いかなる国の国民も決してこのような苦難を経験すべきではありません。しかし仮にこのような不幸からより強く、より大きく立ち上がれる国があるとすれば、それは日本と日本国民であります。私はそう確信しています。

皆様が生活を再建し復興に向け歩まれるなかで、我々ブータン人は皆様とともにあります。我々の物質的支援はつましいものですが、我々の友情、連帯、思いやりは心からの真実味のあるものです。ご列席の皆様、我々ブータンに暮らす者は常に日本国民を親愛なる兄弟・姉妹であると考えてまいりました。両国民を結びつけるものは家族、誠実さ。そして名誉を守り個人の希望よりも地域社会や国家の望みを優先し、また自己よりも公益を高く位置づける強い気持ちなどであります。2011年は両国の国交樹立25周年にあたる特別な年であります。しかしブータン国民は常に、公式な関係を超えた特別な愛着を日本に対し抱いてまいりました。私は若き父とその世代の者が何十年も前から、日本がアジアを近代化に導くのを誇らしく見ていたのを知っています。すなわち日本は当時開発途上地域であったアジアに自信と進むべき道の自覚をもたらし、以降日本のあとについて世界経済の最先端に躍り出た数々の国々に希望を与えてきました。日本は過去にも、そして現代もリーダーであり続けます。

このグローバル化した世界において、日本は技術と確信の力、勤勉さと責任、強固な伝統的価値における模範であり、これまで以上にリーダーにふさわしいのです。世界は常に日本のことを大変な名誉と誇り、そして規律を重んじる国民、歴史に裏打ちされた誇り高き伝統を持つ国民、不屈の精神、断固たる決意、そして秀でることへ願望を持って何事にも取り組む国民。知行合一、兄弟愛や友人との揺るぎない強さと気丈さを併せ持つ国民であると認識してまいりました。これは神話ではなく現実であると謹んで申しあげたいと思います。それは近年の不幸な経済不況や、3月の自然災害への皆様の対応にも示されています。

皆様、日本および日本国民は素晴らしい資質を示されました。他の国であれば国家を打ち砕き、無秩序、大混乱、そして悲嘆をもたらしたであろう事態に、日本国民の皆様は最悪の状況下でさえ静かな尊厳、自信、規律、心の強さを持って対処されました。文化、伝統および価値にしっかりと根付いたこのような卓越した資質の組み合わせは、我々の現代の世界で見出すことはほぼ不可能です。すべての国がそうありたいと切望しますが、これは日本人特有の特性であり、不可分の要素です。このような価値観や資質が、昨日生まれたものではなく、何世紀もの歴史から生まれてきたものなのです。それは数年数十年で失われることはありません。そうした力を備えた日本には、非常に素晴らしい未来が待っていることでしょう。この力を通じて日本はあらゆる逆境から繰り返し立ち直り、世界で最も成功した国のひとつとして地位を築いてきました。さらに注目に値すべきは、日本がためらうことなく世界中の人々と自国の成功を常に分かち合ってきたということです。

ご列席の皆様。私はすべてのブータン人に代わり、心からいまお話をしています。私は専門家でも学者でもなく日本に深い親愛の情を抱くごく普通の人間に過ぎません。その私が申しあげたいのは、世界は日本から大きな恩恵を受けるであろうということです。卓越性や技術革新がなんたるかを体現する日本。偉大な決断と業績を成し遂げつつも、静かな尊厳と謙虚さとを兼ね備えた日本国民。他の国々の模範となるこの国から、世界は大きな恩恵を受けるでしょう。日本がアジアと世界を導き、また世界情勢における日本の存在が、日本国民の偉大な業績と歴史を反映するにつけ、ブータンは皆様を応援し支持してまいります。ブータンは国連安全保障理事会の議席拡大の必要性だけでなく、日本がそのなかで主導的な役割を果たさなければならないと確信しております。日本はブータンの全面的な約束と支持を得ております。

ご列席の皆様、ブータンは人口約70万人の小さなヒマラヤの国です。国の魅力的な外形的特徴と、豊かで人の心をとらえて離さない歴史が、ブータン人の人格や性質を形作っています。ブータンは美しい国であり、面積が小さいながらも国土全体に拡がるさまざまな異なる地形に数々の寺院、僧院、城砦が点在し何世代ものブータン人の精神性を反映しています。手付かずの自然が残されており、我々の文化と伝統は今も強靭に活気を保っています。ブータン人は何世紀も続けてきたように人々のあいだに深い調和の精神を持ち、質素で謙虚な生活を続けています。

今日のめまぐるしく変化する世界において、国民が何よりも調和を重んじる社会、若者が優れた才能、勇気や品位を持ち先祖の価値観によって導かれる社会。そうした思いやりのある社会で生きている我々のあり方を、私は最も誇りに思います。我が国は有能な若きブータン人の手のなかに委ねられています。我々は歴史ある価値観を持つ若々しい現代的な国民です。小さな美しい国ではありますが、強い国でもあります。それゆえブータンの成長と開発における日本の役割は大変特別なものです。我々が独自の願望を満たすべく努力するなかで、日本からは貴重な援助や支援だけでなく力強い励ましをいただいてきました。ブータン国民の寛大さ、両国民のあいだを結ぶより次元の高い大きな自然の絆。言葉には言い表せない非常に深い精神的な絆によってブータンは常に日本の友人であり続けます。日本はかねてよりブータンの最も重大な開発パートナーのひとつです。それゆえに日本政府、およびブータンで暮らし、我々とともに働いてきてくれた日本人の方々の、ブータン国民のゆるぎない支援と善意に対し、感謝の意を伝えることができて大変嬉しく思います。私はここに、両国民のあいだの絆をより強め深めるために不断の努力を行うことを誓います。

改めてここで、ブータン国民からの祈りと祝福をお伝えします。ご列席の皆様。簡単ではありますが、(英語ではなく)ゾンカ語、国の言葉でお話したいと思います。

「(ゾンカ語での祈りが捧げられる)」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

こんなふうに良いお話だけを紹介したいのですが、ブータンが近年抱えている深刻な問題についても触れておかざるを得ません。

実はブータンは、中共による「領土拡大」の被害を受けています。

両国が国境線を画定したのは1998年ですが、人民解放軍がブータン側に掘っ立て小屋を建てるなどして少しずつ侵入し、2006年までに何とブータンの国土は18%近くも縮小してしまったというのです。

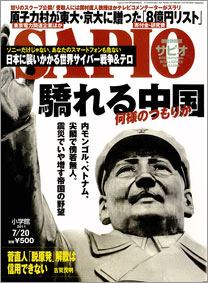

私は「SAPIO」7月20日号の記事でこの問題を知りました。

日本ではまだあまり知られていないようですが、是非とも知っておくべきだと思いますので、これまた少々長くなりますが引用させていただきます。

■強引に道路を建設し、国境線を書き換える暴虐行為【南シナ海どころではない! ブータンでは知らぬ間に国土が2割も奪われていた】(SAPIO 2011年7月20日号掲載)

中国の領土的野心に対しては、最大限に用心する必要がある。何しろほんの5年前、人知れず中国に領土を奪われてしまった国が実在するからだ。南シナ海、東シナ海に目を奪われがちだが、内陸部では既に中国の領土拡大が進んでいる。

前国王が掲げた“国民総幸福量(GNH)”を国是に、ゆるやかな変化と発展を続けるブータン王国。「お金やモノという尺度ではない、独自の幸せを追求する」というチベット仏教に根ざした価値観を基軸に、自由で平和で安全で笑顔が溢れる「幸せ度」が高い国といえる。

が、現在、忌々しき事態に国は少なからず東奔西走している。植民地化された経験こそないが、鎖国状態を経てきた内陸国ブータンの国境は、2大国=インドと中国(チベット自治区)に接しており、地政学上、微妙な位置にある。チベット動乱の1959年以降、ブータンはチベット自治区と接する北側の国境線(大部分はヒマラヤ山脈)を閉鎖してきたが、いつしか侵食されていたのだ。

「ブータン・中国の国境問題に、国会議員らが憂慮している。これは国家安全に対する脅威である」

ブータン国営テレビの報道によって、国境紛争が明るみになったのは2005年のことだった。地元有力紙によると、ブータンの国境管理防衛局長官は「中国とブータンで両国の地図を見せ合ったところ、国境線のあまりの認識の違いに愕然とした」という。

「中国・ブータン国境地帯の平和と安定を保つ協定」を1998年12月に締結した両国は、国境線もその際に画定している。ところが、2004年から中国はブータン側に“冬虫夏草ロード”とでも称したくなる道路建設工事を始めていたのだ。

別名「メンジョン(薬草の国)」と呼ばれるブータンの北部は、漢方の三大薬材の1つ、冬虫夏草の産地だ。滋養強壮や精力増強、抗癌作用などの薬効が認められる冬虫夏草は、世界に300以上の品種があるが、その中でコウモリガの幼虫に寄生する「コルディセプス・シナンシス」が最高級とされ、チベットの標高3000m以上の高山にしか生育しない。工業国でなく酸性雨が降らない環境からも、ブータン産の品質は“お墨付き”なのだ。

それを喉から手が出るほど欲しがっているのは、冬虫夏草を投機対象にする中国人だ。地方紙『昆明信息港』(2010年9月6日付)によると、「雲南省昆明市内では1kg46万元(約575万円)、40年前の1万倍の価格で取引されている。年間10万m2の草地が破壊され、縄張りを巡っての殺人事件が頻発する」有り様だ。

また、中国の人民解放軍がブータン側に掘っ立て小屋をつくっていることに気付いたのは、高地に暮らしヤクで生計を立てている遊牧民だった。夏は牧草を求め4000m以上の高地をさまよい、冬は寒さを逃れ、低地へ下りてくるのが遊牧民の生活だ。

ところが何年か前より、ヤクが山を下りてこない事態に直面。「探しに山深くへ入ると、見慣れない掘っ立て小屋が……」というのだ。ヤクのバターやチーズは貴重で、珍味であり高級加工品だ。毛も防寒服になる。人民解放軍に捕獲され、売られている可能性が高い。

両国の国境線の認識の違いを、「一歩も譲れない」と突っぱねた中国外交部による公式談話(2005年12月1日)は、「中国とブータンは良好かつ平等な友好関係を維持しており、協議を通じて、両国間の国境問題が早期に解決するものであることを支持する。双方の努力により、国境地区は平和で安寧な局面を維持している(後略)」だった。

翌2006年、ブータン政府は新国境線を発表。北部の突起部分が切り取られたラインで、国土面積は約4万6500km2(九州地方の約1・1倍)から約3万8400km2(九州地方の0・9倍強)へ、18%近くも縮小してしまった。

そして2009年8月より、中国は道路の延長工事を再開。「道路を敷設した地域までが、中国に組み込まれるのでは」との危機感から、ブータン政府は同年、4度も抗議を行なっているが、中国側は「チベットを含む西中国の経済発展のため」と居直ったという。

ブータン政府は、この数年「国境線を一刻も早く画定させる」ための会議を中国と重ねているが、国境(密)貿易の拡大と秘薬のスムーズな確保のためにも、中国が道路工事を止めるとは考えがたい。チベット仏教を信じるブータン国民にとって、山は精霊が住んでいるとされ、信仰の対象でもある。中国政府そして人民解放軍らによる蛮行を、単に「領土侵犯」という表現で片付けていいのだろうか?

(以下略。このあとラオス人民民主共和国の話が続きます。 こちらは間接的な中国支配が進行しているそうです。是非お読み下さい)

私はこの問題を知って、中共の脅威に共に対抗する意味でも、日本はブータンとの友好をますます深めていくべきだと感じました。

一部海外メディアでもこの問題は伝えられているようです。

※中国に侵食され続けるブータン王国 - 国土の18%以上が既に縮小(YouTube)

この動画は海外の放送(英語)で字幕はないのですが、地図が出てくるので視覚的に分かりやすいです。

ブータンと中国との国境の破線で囲まれた部分が、中国が奪ったブータン国土ですね。

こんなことになってしまったひとつの要因として、ブータンは比較的最近まで半鎖国状態にあった国ですから、外交や防衛に関しては日本以上に不得手なのかしら?と思ったりもします。

ただ、ブータンはインドの保護国のような側面もあると聞きます。

ということは、もしインドの後ろ盾がなければ、ブータンはあるいはチベットと同じ運命を辿っていたかも?

それにしても、中共の「侵略」は海でも陸でもとどまるところを知らないようですね。

しかもターゲットにされている国の多くは、当然ながら軍事力がさほど強くない国々です。

南シナ海で中共の「侵略」にさらされている国々は、「日本はもっとしっかりしてよ!」と歯がゆく思っているそうですが、ブータンやラオスといった内陸の国々も、同じように思っているのではないでしょうか。

ブータンが日本の安全保障理事国入りを一貫して支持してくれているのも、日本がアジアの先頭に立って中共に対抗してほしいという意味合いも込められているのではないでしょうか。

中華人民共和国、この旧世紀の帝国主義の国を封じ込めなければならない、その位置に何とか立てる国はアジアでは確かに今のところ日本だけだと思うのですが、現実は厳しいですね。民主党政権下ではなおのこと。

その民主党ですが、野田首相はじめ12月は訪中ラッシュだそうです(産経11/16 )。

中共とのパイプを広げること、それ自体を悪いとは思いませんが、おもねるだけの外交であればやめていただきたいものです(-.-#)

「ぼやきくっくり」 http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1100.html#sequel