平成26年6月1日

はちみつシロップでさっぱりといただく「梅酒かん」

流し缶(11×14センチくらいの大きさ。弁当箱でもよい。)

ところてんつき(なくても可)

≪材料≫

粉寒天(粉寒天は、水に戻さなくてもすぐに使えて便利です)4g

さとう(先月使ったきび糖やてんさい糖がおすすめ。もちろん、上白糖でも作れます)60g

梅酒 1/2カップ(100cc)

レモン 1個

はちみつ 適量

甘納豆 適量

≪はちみつシロップの作り方(前日までに準備)≫

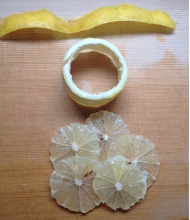

①レモンの皮を黄色い部分だけむきます。次に、白いわたの部分をむき、果肉を輪切りにします(写真①)

②器に果肉を入れ、はちみつを注いで、ひと晩置きます(写真②)。

(国産レモンを使う場合は、皮もはちみつに漬けておくと、別の料理やお菓子に使えます。

輸入レモンの皮には、農薬が残っている場合があるので、果肉だけ漬けます。)

①鍋に水を2カップ(400cc)入れます。粉寒天をふり入れ、混ぜてから火にかけます。

②沸騰したら1~2分混ぜ、その後、さとうを入れて煮溶かします。

③鍋を火から下ろし、梅酒を入れて混ぜます。

④水でぬらした流し缶に、③を注いで固めます。

≪仕上げ≫

①ところてんつきを使って、梅酒かんをとろこてん状にします。(ところてんつきがない場合は、角型など、好みの大きさに切ります。)

②器に梅酒かん、甘納豆を入れて、はちみつシロップをスプーン1杯ほどかけます。好みでレモンを添えても。

※梅酒かんは、レモンやゆずなどの酸味を加えるとさらにおいしくいただけます。シロップを作るのが手間であれ

ば、梅酒かんを作る時に、レモンやゆずの果汁を加えるとよいでしょう。香りがとばないように、梅酒を入れる時に加えます。梅酒は手作りのものでも、市販の

ものでもOK。今回は「梅ごこち」というサントリーの商品を使いました。アルコール分が3%なので、昼間のデザートにもいただけます。

つくれぽ

(住職の味見)今から460年ほど前、干ばつで人々が困り果てたとき、賀茂神社に詣でた後奈良天皇が梅を奉納したところ、たちまち雷鳴とどろき大雨が降りだしたとか。人々はその天恵の雨を「梅雨」とよんだといいます。これが『御湯殿上の日記』の6月6日の条に掲載されていることから、6月6日は「梅の日」と定められました。成就院の庭の梅の小木もたくさん実を付けています。もう少し黄色く熟したら収穫予定です。お近くの神社にも実を付けた梅の木がありませんか。梅は花だけでなく実も芳醇な香りが致します。じとじとうっとうしいこの季節、涼しげな梅酒かんは体をしゃっきっとさせてくれます。(あ)

(典座の

つぶやき)5年前、ノリで作った梅酒。ここでようやく日の目を見ることに。長期熟成された梅酒は彩りも涼しげ。大分県の友人からいただいたカボスを使って

シロップを作り、飾り付けてみました。カーキー先生のようにキレイに皮がむけなかったけど、さわやかな香りは最高です。品のいい甘さと爽やかさで、蒸し暑

い季節にもってこいです。