平成26年2月1日

身体を冷やさない、自然の甘味を生かしてつくる「れんこんもち」

1)黒みつをつくる

- ≪材料≫

- 黒糖 50g 水 80ml

- ≪作り方≫

- 鍋に黒糖と水を入れ、煮溶かす。

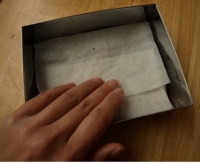

2)型を準備する

- 流し缶(11×14センチくらいの大きさ。弁当箱でもよい。)のサイズに合わせて、クッキングシートを十文字に敷く。茶こしを使って、きなこをふっておく。

3)生地をつくる

- ≪準備≫

- 鍋を2つ用意する。そのうち1つは、テフロン加工の小さめのフライパンでもよい。

- ゴムべら、木じゃくしを用意する。

- ≪材料≫

- れんこん (皮をむいて)100g 水 50ml さとう 大さじ1 わらびもち粉 30g 水 70ml きなこ 適量

- ≪作り方≫

- ① おろし金でれんこんをすりおろし、鍋に入れる。水50mlとさとうを加え、混ぜておく。

- ② 弱火で加熱しながら、ゴムべら(木じゃくしでもよい)で混ぜる。火を通しているうちに粘り気が出てきて、なめらかになる。ここでれんこんにしっかり火を通しておく。

- ③ 別の鍋(またはテフロン加工の小さめのフライパン)にわらびもち粉を入れ、水70mlを加えて溶き混ぜる。作っておいた黒みつも加え、よく混ぜる。

- ④ 弱火で加熱しながら、木じゃくしで混ぜる。液体がかたまってきたら、②のれんこんを加えて混ぜる。(ダマにならないので、心配いらない)

- ⑤ 中火にし、木じゃくしで手早く混ぜる。生地が持ち上がってくるぐらいの粘りが出るまで練る。

- ⑥ 練り上がった生地を準備しておいた型に入れ、茶こしを使ってきな粉をふりかける。

- ⑦ クッキングシートを折りたたみ、生地がすみまで行くように、手で押してならす。(左の写真①、②)

- ⑧ 自然に冷ます。適当な大きさに切り分け、きなこをふって仕上げる。

- *甘みが足りない人には、仕上げのきなこに砂糖を加えるとよい。または、黒みつを多めに作って、かけてもよい。

つくれぽ

(住職の味見)初めて和久傳の「西湖」を食べたとき、黒糖の上品な甘みとともにチュルルンという食感が衝撃的でした。後にそれが「れんこんもち」というものであると知ります。

今回作った「れんこんもち」は、れんこんの繊維がざらっとしてました。それも素朴なあじわい、きなこの風味が加わって、深いコクが出てました。大成功‼‼

寅さんは「どぶに落ちても根のあるやつは、いつか蓮の花と咲く」と歌います。泥の中に生きながらそれに汚されず美しく咲く蓮の花は、仏性の比喩として経の

中に登場します。お寺にぴったりのお菓子ですね。(あ)

(典座の

つぶやき)黒糖のコクのある甘みと、しゃくしゃくもっちりとした食感がたまりません。おろし金でなく、フードプロセッサーを使うともちもちの食感がより楽

しめるとカーキィ先生から教わりました。流し型が大きすぎたため、できあがりは、うすく平べったくなりました。しかし、2段に重ねて、きなこをふると、き

なこがお化粧代わりをしてくれました。レンコンの旬は秋から冬。秋口のレンコンはあっさりして柔らかですが、冬のレンコンは粘りが増して甘みがでるとのこ

と。今の季節にぴったりなお菓子。みなさんもぜひ挑戦してください。(よ)