機械学習

| 機械学習および データマイニング |

|---|

|

|

問題[表示] |

| [表示] |

|

クラスタリング[表示] |

|

異常検知[表示] |

|

ニューラルネットワーク[表示] |

|

強化学習[表示] |

|

理論[表示] |

|

議論の場[表示] |

|

|

機械学習(きかいがくしゅう、英: machine learning)とは、人工知能における研究課題の一つで、人間が自然に行っている学習能力と同様の機能をコンピュータで実現しようとする技術・手法のことである。

目次

概要

センサやデータベースなどから、ある程度の数のサンプルデータ集合を入力して解析を行い、そのデータから有用な規則、ルール、知識表現、判断基準などを抽出し、アルゴリズムを発展させる。なお、データ集合を解析するので、統計学との関連が深い。

そのアルゴリズムは、第一にそのデータが生成した潜在的機構の特徴を捉え、複雑な関係を識別(すなわち定量化)する。第二にその識別したパターンを用いて、新たなデータについて予測を行う。データは、観測された変数群のとりうる関係の具体例と見ることができる。一方、アルゴリズムは、機械学習者として観測されたデータの部分(訓練例などと呼ぶ)を学習することで、データに潜在する確率分布の特徴を捉え、学習によって得た知識を用いて、新たな入力データについて知的な決定を行う[1]。

1つの根本的な課題は、観測例に全てのとりうる挙動例を示すあらゆる入力を含めるのは(多くの実用的な関心事の場合)大きすぎて現実的でないという点である。したがって、学習者は与えられた例を一般化して、新たなデータ入力から有用な出力を生成しなければならない[1]。

光学文字認識では、印刷された活字を事前の例に基づいて自動認識する。これは典型的な機械学習の応用例である[1]。

機械学習は検索エンジン、医療診断、スパムメールの検出、金融市場の予測、DNA配列の分類、音声認識や文字認識などのパターン認識、ゲーム戦略、ロボット、など幅広い分野で用いられている。応用分野の特性に応じて学習手法も適切に選択する必要があり、様々な手法が提案されている[2]。これらの手法は、テストデータにおいての検出・予測性能において評価されることがある。大量のデータから従来にない知見を得るというビッグデータの時代では、特にその応用に期待が集まっている[3]。

定義

1959年、アーサー・サミュエルは、機械学習を「明示的にプログラムしなくても学習する能力をコンピュータに与える研究分野」だとした[4]。

トム・M・ミッチェル(英語版)は、よく引用されるさらに厳格な定義として「コンピュータプログラムが、ある種のタスクTと評価尺度Pにおいて、経験Eから学習するとは、タスクTにおけるその性能をPによって評価した際に、経験Eによってそれが改善されている場合である」とした[5]。

一般化

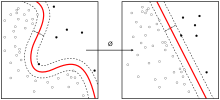

この文脈における一般化とは、学習用データセットを使って訓練した後に、未知の例について正確に判断できるアルゴリズムの能力をいう。学習者の最も重要な目的は、経験から一般化することである[6]。訓練例は、一般に未知の確率分布に従っており、学習者はそこから新たな例について有用な予測を生み出す何か一般的なもの、その分布に関する何かを引き出す必要がある。

人間との相互作用

機械学習システムによっては、人間の直観によるデータ解析の必要性を排除しようとしているが、人間と機械の協調的相互作用を取り入れたものもある。しかし、そもそもシステムのデータ表現方法やデータの特徴を探る機構は、人間が設計したものであり、人間の直観を完全に排除することはできない。