世界恐慌の原因 Ⅲ【内上】生産に対する衝撃 富と収入の不均…

金融機関の構造

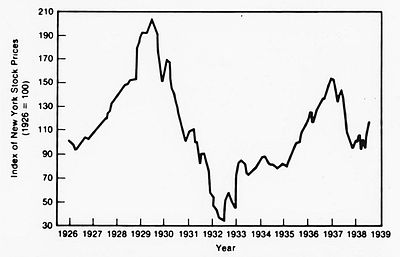

ニューヨーク株価指数

経済史家(特にフリードマンとシュウォーツ)が多くの銀行が倒産したことの重要性を強調する。倒産は主にアメリカの地方で起こった。地域経済の構造的な脆弱性によって地銀が非常に貧弱になっていたのである。農家は既に多額の負債を抱えており、1920年代に農場価格が急落するのと負債の予想実質比率が跳ね上がるのとを目にした。

彼らの土地は(1919年の地価バブルの結果として)過剰に法的義務を負わされており、穀物の価格が低いために彼らは所有物を売り払うことを強いられた。小銀行、特に農業経済と結びついた小銀行は1920年代には突然の実質利率の上昇による顧客の債務不履行のために常に危機的状況にあった; こういった小銀行の間には20年代を通じて既に倒産の波が押し寄せていたのである。

都銀もまたショックへの弱さをもたらす構造的脆弱性に苦しんでいた。国内最大の銀行の中には適量の準備金を保持せずに、株式市場で大量の投資を行ったりリスクの高い貸し付けを行ったりするものもあった。ニューヨーク市銀によるドイツやラテンアメリカへの貸し付けは特に高リスクであった。つまり、銀行機構は大不景気のショックを低減するように十分に準備されていなかったのである。

ウォール街大暴落に関する事実をどれだけ特定できるか経済学者・歴史家が議論している。時期は明らかである。; 将来の利益に対する期待への衝撃は甚大であった。1928年-1929年の市場はファンダメンタルズによって定められたよりも極端に物価が高い「バブル」であったとほとんどのアナリストが考えている。そのことに何らかの点で責任があるが、どれだけ責任があるかを推量することはできないと経済学者たちは認めている。「1929年の株式市場の崩壊が最初の不景気に役割を果たしたことは片時も疑えない[47]」とミルトン・フリードマンが結論付けている。

議論は三つのグループに分かれている: 最初のグループは、急落が将来の予想の劇的な低下と大量の資本投資の撤退とによって恐慌を引き起こしたと述べる; 第二のグループは、1929年夏に景気がずり落ちて急落がそれを追認したと述べる; 第三のグループは、どちらのシナリオにおいても急落は不景気を引き起こす以上のことはなしえないと述べる。市場は1930年4月には一旦回復したが、それ以降物価は再び下がり続け、1932年7月にやっと最終的な底値に達した。これはどう計ってもアメリカ合衆国で最長期間の市場の衰退である。1930年の不景気から1931年-1932年の大恐慌への遷移の為に、全く異なる要因が役割を果たしたのである[48]。

保護貿易主義

スムート・ホーリー法にみられるような保護貿易主義は、保護貿易主義政策をとってその結果近隣窮乏化政策に至った国々とともに、世界恐慌の原因としてしばしば挙げられる[49][50]。スムート・ホーリー法は農家の債務不履行を招いており、特に農業に対して有害であった。この出来事により中西部や西部での取り付けが起こったか悪化したかして、その結果銀行機構が崩壊した。1000人以上の経済学者が署名した嘆願書が連邦政府に提出され、その嘆願書中でスムート・ホーリー法が経済に壊滅的な影響をもたらすという警告がなされた; しかし、これによってスムート・ホーリー法の議会通過が覆ることはなかった。

変動相場制ではなく金本位制をとる国で保護貿易主義が採用されたことを鑑み、保護貿易主義は恐慌の原因ではなく恐慌に対する「反応」であったと主張する経済学者もいる[50]: 金本位制をとる国々は利率を切り下げたり最後の貸し手となったりすることができなかった、というのはそれらの国々はいずれ金を切らすが、金本位制を取らない国々は利率を切り下げて不換紙幣を印刷することができるからである。この解釈の下では、保護貿易主義は、金融政策が金本位制に縛られている国々の貿易条件を変化させるのに一役買ったといえる。

国際的な債権構造

1918年に終戦を迎えると、ヨーロッパの国でアメリカ合衆国と提携している国は全てアメリカの銀行から多額の借金をし、その借金の総額はそれらの国々の大戦で蕩尽された国庫では支払いきれないほどになった。これが、連合国がドイツやオーストリア・ハンガリーに対して(ウッドロウ・ウィルソンを驚嘆させたほどの)賠償金を要求した理由の一つである。連合国の信ずるところによれば、賠償金のおかげで連合国は負債を清算する目途がたつはずだった。しかし、ドイツとオーストリア・ハンガリー自身が戦後に深刻な経済危機に陥っていた; 連合国が負債を支払えない以上にドイツとオーストリア・ハンガリーが賠償金を支払えないという状況であった。

債務国は1920年代にアメリカ合衆国に負債の免除か少なくとも負債の軽減を行うことを強く要求した。対するアメリカ政府はその要求を拒否した。代わりに、アメリカの銀行が欧州諸国に対して大規模な貸し付けを始めた。そのため、負債(と賠償金)は古い負債を増額させて新しい負債を積み重ねることによってのみ支払われる。1920年代後半には、特にアメリカ経済が1929年以降に弱体化してからは、欧州諸国がアメリカからさらに金を借りるのが困難になった。同時に、アメリカの高い関税によって、欧州諸国が商品をアメリカ市場で売るのが非常に困難になった。借金を払い戻すために貿易によって収入を得ることもできず、欧州諸国は債務不履行を起こし始めた。

1920年代後半になると、ヨーロッパのアメリカに対する商品需要は減少し始めた。これは、ヨーロッパの産業・農業の生産性が増したからというのもあるし、いくつかの欧州諸国(最も顕著なのはヴァイマル共和制下のドイツ)が深刻な経済危機にあえいでいて外国の商品を買う余裕がなかったからというのもある。しかし、1920年代後半にヨーロッパ経済を不安定化させた主原因は、第一次世界大戦の余波の中で起きた国際的債権構造である。

スムート・ホーリー法のような関税障壁によって戦争負債の支払いが致命的に妨害された。アメリカ合衆国の高関税の結果、ある種の循環のみによって賠償金や戦争支払いの続行がなされた。1920年代に、かつての連合国は主にドイツの賠償金支払いによって得られた資金によって戦争負債を分割支払いし、ドイツはアメリカ合衆国とイギリスからの私的な借金によってのみ支払うことができた。同様に、アメリカが海外に投資したドルのみによって諸外国がアメリカの輸出品を購入することができた。

1929年の株式市場急落に続く流動性の奪い合いの中、ヨーロッパからアメリカへ資金が回収され、ヨーロッパの脆弱な経済が砕け散った。

1931年までに、世界は近現代で最悪の恐慌によってがたつき、賠償金や戦争負債の構造全体が崩壊した。

集団動力学

1939年に、著名な経済学者アルヴィン・ハンセンが恐慌と連動して人口増加率が減少すると主張した[51]。 同じ説が1978年の雑誌記事でマニトバ大学の経済学者クラレンス・バーバーによって主張された。一種のハロッド・ドーマーモデルを用いて世界恐慌を分析し、彼はこう述べている:

- 「このモデルでは、ハロッドの自然成長率の減少を生み出す状況に、より具体的には人口増加率、労働力増加率、生産性・技術発展性の増加率が正当な成長率以下にまで減少している中に、深刻な恐慌の起源を探ることになる[52]。

1920年代の「生産性成長率」の減少の「はっきりした証拠はない」が、同時期の人口増加率現象の「はっきりした証拠」はあるとバーバーは述べている。深刻な恐慌を引き起こすうえで十分重要な「自然成長率」の減少は人口増加率現象によって起きたのであろうと彼は述べている[52]。

バーバーは、おそらく人口増加率の減少が住宅需要に影響したのだろうと述べ、これが1920年代に起こったことと見受けられると主張している。かれはこう結論している:

- 「農家以外の家庭の急速で非常に大規模な増加率減少こそが明らかに、1926年以降のアメリカ合衆国の住宅建築界に起こったことである。そしてこの減少が、ボルチとピルグリムが主張し続けているように、1929年の都心の大恐慌への転換の最も重要な一要因なのであろう[53]。」

1920年代の人口増加率現象の原因の中には1910年以降の出産率低下[54]や移民の減少がある。移民の減少は主に1920年代に大幅な移民抑制策がとられたことにある。1921年に緊急移民制限法が議会を通過し、続いて1924年移民法が制定された。