五行思想 Ⅰ【前半】冒頭 目次 起源 五行

五行の生成とその順序

五行説と陰陽説が統合されて陰陽五行説が成立した段階で、五行が混沌から太極を経て生み出されたという考え方が成立して、五行の「生成」とその「順序」が確立した。

- 太極が陰陽に分離し、陰の中で特に冷たい部分が北に移動して水行を生じ、

- 次いで陽の中で特に熱い部分が南へ移動して火行を生じた。

- さらに残った陽気は東に移動し風となって散って木行を生じ、

- 残った陰気が西に移動して金行を生じた。

- そして四方の各行から余った気が中央に集まって土行が生じた。

というのが五行の生成順序である。

そのため五行に数を当てはめる場合五行の生成順序に従って、水行は生数が1で成数が6、火行は生数が2で成数が7、木行は生数が3で成数が8、金行は生数が4で成数が9、土行は生数が5で成数が10、となる。

なお木行が風から生まれたとされる部分には四大説の影響が見られる。

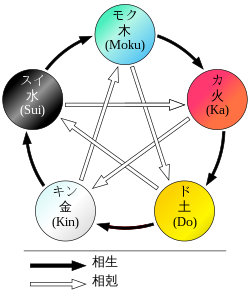

五行の関係

五行の互いの関係には、「相生」「相剋(相克)」「比和」「相乗」「相侮」という性質が付与されている。

相生(そうせい)

順送りに相手を生み出して行く、陽の関係。

- 木生火(もくしょうか)

- 木は燃えて火を生む。

- 火生土(かしょうど)

- 物が燃えればあとには灰が残り、灰は土に還る。

- 土生金(どしょうごん)

- 鉱物・金属の多くは土の中にあり、土を掘ることによってその金属を得ることができる。

- 金生水(ごんしょうすい)

- 金属の表面には凝結により水が生じる。

- 水生木(すいしょうもく)

- 木は水によって養われ、水がなければ木は枯れてしまう。

相剋(そうこく)

相手を打ち滅ぼして行く、陰の関係。

- 木剋土(もっこくど)

- 木は根を地中に張って土を締め付け、養分を吸い取って土地を痩せさせる。

- 土剋水(どこくすい)

- 土は水を濁す。また、土は水を吸い取り、常にあふれようとする水を堤防や土塁等でせき止める。

- 水剋火(すいこくか)

- 水は火を消し止める。

- 火剋金(かこくごん)

- 火は金属を熔かす。

- 金剋木(ごんこくもく)

- 金属製の斧や鋸は木を傷つけ、切り倒す。

元々は「相勝」だったが、「相生」と音が重なってしまうため、「相克」⇒「相剋」となった。「克」には戦って勝つという意味がある。「剋」は「克」にある戦いの意味を強調するために刃物である「刂」を「克」に付加した文字である。同様に克に武器を意味する「寸」を加えた尅を使うこともある。

比和(ひわ)

同じ気が重なると、その気は盛んになる。その結果が良い場合にはますます良く、悪い場合にはますます悪くなる。

相侮(そうぶ)= 逆相剋

侮とは侮る、相剋の反対で、反剋する関係にある。

- 木侮金

- 木が強すぎると、金の克制を受け付けず、逆に木が金を侮る

- 金侮火

- 金が強すぎると、火の克制を受け付けず、逆に金が火を侮る

- 火侮水

- 火が強すぎると、水の克制を受け付けず、逆に火が水を侮る

- 水侮土

- 水が強すぎると、土の克制を受け付けず、逆に水が土を侮る

- 土侮木

- 土が強すぎると、木の克制を受け付けず、逆に土が木を侮る

- 火虚金侮

- 火自身が弱いため、金を克制することができず、逆に金が火を侮る

- 水虚火侮

- 水自身が弱いため、火を克制することができず、逆に火が水を侮る

- 土虚水侮

- 土自身が弱いため、水を克制することができず、逆に水が土を侮る

- 木虚土侮

- 木自身が弱いため、土を克制することができず、逆に土が木を侮る

- 金虚木侮

- 金自身が弱いため、木を克制することができず、逆に木が金を侮る

相乗(そうじょう)

乗とは陵辱する、相剋が度を過ぎて過剰になったもの。

- 木乗土

- 木が強すぎて、土を克し過ぎ、土の形成が不足する。

- 土乗水

- 土が強すぎて、水を克し過ぎ、水を過剰に吸収する。

- 水乗火

- 水が強すぎて、火を克し過ぎ、火を完全に消火する。

- 火乗金

- 火が強すぎて、金を克し過ぎ、金を完全に熔解する。

- 金乗木

- 金が強すぎて、木を克し過ぎ、木を完全に伐採する。

- 土虚木乗

- 土自身が弱いため、木剋土の力が相対的に強まって、土がさらに弱められること。

- 水虚土乗

- 水自身が弱いため、土剋水の力が相対的に強まって、水がさらに弱められること。

- 火虚水乗

- 火自身が弱いため、水剋火の力が相対的に強まって、火がさらに弱められること。

- 金虚火乗

- 金自身が弱いため、火剋金の力が相対的に強まって、金がさらに弱められること。

- 木虚金乗

- 木自身が弱いため、金剋木の力が相対的に強まって、木がさらに弱められること。

相剋と相生

相剋の中にも相生があると言える。例えば、土は木の根が張ることでその流出を防ぐことができる。水は土に流れを抑えられることで、谷や川の形を保つことができる。金は火に熔かされることで、刀や鋸などの金属製品となり、木は刃物によって切られることで様々な木工製品に加工される。火は水によって消されることで、一切を燃やし尽くさずにすむ。

逆に、相生の中にも相剋がある。木が燃え続ければ火はやがて衰え、水が溢れ続ければ木は腐ってしまい、金に水が凝結しすぎると金が錆び、土から鉱石を採りすぎると土がその分減り、物が燃えた時に出る灰が溜まり過ぎると土の処理能力が追いつかなくなる。

森羅万象の象徴である五気の間には、相生・相剋の2つの面があって初めて穏当な循環が得られ、五行の循環によって宇宙の永遠性が保証される。

なお、相生相剋には主体客体の別があるため、自らが他を生み出すことを「洩(泄)」、自らが他から生じられることを「生」、自らが他を剋すことを「分」、自らが他から剋されることを「剋」と細かく区別することがある。

中国の王朝と五行相生・相剋

中国の戦国時代末期の書物『呂氏春秋』は五行の相剋の説を使って王朝の継承を解釈した。それぞれ王朝には五行のうちの一つの元素に対応した「徳」が充てられた。そして、その王朝の正色もそれに対応して、元素としてその「徳」の色になった。例えば、殷王朝の徳は金徳で、その正色は白だった。前の王朝が衰え、新しい王朝が成立した時、新しい王朝の徳が前の王朝の徳に勝ったことにより、前の王朝から中国の正統性を受け継いだ。例えば、周王朝の火徳は殷王朝の金徳に勝ったとされた。

しかし、後漢王朝以降、中国の王朝は五行の相克の代わりに相生の説を使って王朝の継承を解釈した。例えば、隋朝の火徳は唐朝の土徳を生み出したとされた。

漢族以外の民族によって建国された征服王朝も五行の相生の説を使って中国での彼らでの統治の正統を解釈した。例えば、女真(ジョシン)民族によって創建された金朝は中国の北半分を征服し、宋朝から中国の正統を受け継いだと宣言し、彼らの金土徳は宋朝の火徳によって生み出されたと宣言した。後に、モンゴル民族によって創建された元朝は中国の北半分の金朝と中国の南半分の南宋を征服した。しかし、元朝は正統を宋から継承したのではなく、金からの継承を選択した。故に、元朝は正色として白を選び、その金徳は金朝の土徳から引き継がれた。元朝は自らを、過去の征服王朝の継承者として認識していたからである。[4][5]

日本神話における五行

日本では中世以来、記紀の伝える神話を五行説で解釈しようとする動きがあり、それら諸説の中でも比較的有名なのは『神皇正統記』の説で、水徳の神が国狭槌尊、火徳の神が豊斟渟尊、木徳の神が泥土瓊尊・沙土瓊尊、金徳の神が大戸之道尊・大苫辺尊、土徳の神が面足尊・惶根尊だとしている。これは一例で、他にも様々な説があった(従って当然ながら『神皇正統記』の説はそれ以外の説とは互いに矛盾した内容となっている)。これらの五行説を神話に付会しようとする発想は江戸時代に国学者によって厳しく批判されてからは廃れた。

脚注

| [] |

- 《台日大辭典》,小川尚義

- すうえん。騶は{馬芻}。鄒衍と表記する場合もある。

- 黄帝内経による。

- 陳元,“臺北故宮藏宋元明帝王畫像與其隱喻的王朝正統性”,《中國文化》,第44卷,2016年,137-153頁。

- Yuan Chen, "Legitimation Discourse and the Theory of the Five Elements in Imperial China." Journal of Song-Yuan Studies 44 (2014): 325-364.

関連項目

| ウィキメディア・コモンズには、五行思想に関連するカテゴリがあります。 |

|

||||||||||||

カテゴリ: