実体二元論

実体二元論の代表例であるデカルト二元論の説明図。デカルトは松果腺において独立した実体である精神と身体が相互作用するとした。1641年の著作『省察』より。

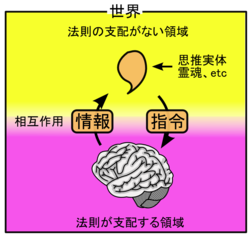

実体二元論の概念図。実体二元論は思推実体、魂、精神など様々な名前で呼ばれる、能動性をもった非物質的な実体の存在を仮定する。この実体は脳から情報を受け取り、脳に指令を返す。このモデルは時に心に関する管制塔モデルである、という風にも表現される。

デカルトが精神の座だと考えた松果腺(赤色で示す)。脳のほぼ中央に位置し、視床(濃い茶色で示す)の背中側で、左右の視床体に挟み込まれるようにして存在する。

実体二元論(じったいにげんろん、英:Substance dualism)とは、心身問題に関する形而上学的な立場のひとつで、この世界にはモノとココロという本質的に異なる独立した二つの実体がある、とする考え方。ここで言う実体とは他の何にも依らずそれだけで独立して存在しうるものの事を言い、つまりは脳が無くとも心はある、とする考え方を表す。ただ実体二元論という一つのはっきりとした理論があるわけではなく、一般に次の二つの特徴を併せ持つような考え方が実体二元論と呼ばれる。

- この世界には、肉体や物質といった物理的実体とは別に、魂や霊魂、自我や精神、また時に意識、などと呼ばれる能動性を持った心的実体がある。

- そして心的な機能の一部(例えば思考や判断など)は物質とは別のこの心的実体が担っている

実体二元論は心身二元論、物心二元論、霊肉二元論、古典的二元論などとも言われる。単に二元論とだけ表現されることもある[注 1]

西洋では歴史を遡れば古代ギリシアのプラトンまで遡ることができるが、特に代表的だと見なされているのは17世紀の哲学者デカルトの二元論である。

実体二元論は歴史的・通俗的には非常にポピュラーな考えではあるが、現代の専門家たちの間でこの理論を支持するものはほとんどいない[1][2][3][4][5]。

ただし、ペンローズ、ハメロフ、エックルズ、ベック、治部、保江などによって二元論の発展形や改良型とも言えるような量子脳理論が唱えられている。

また思想家の吉本隆明は、精神と脳という言葉を用いているからといってそれを即「二元論」と捉えて批判していること自体に自然科学や還元論が内に含んでいる方法論上の問題がある、といった内容の指摘をしている。[要出典]

目次

歴史

紀元前4世紀の古代ギリシャの哲学者プラトンは、著作『パイドン』の中で、死はソーマ(肉体)からのプシュケー(いのち、心、霊魂)の分離であり、そして分離したプシュケーは永遠に不滅であるとした。不滅であることのひとつの理由として、プシュケーは部分を持たない、とした。つまり何かを破壊するためにはそれを部分に分けなければならないが、プシュケーには部分がないのだからそれは分けることができない、すなわち破壊不可能である、と論じた。そして不滅であることのもうひとつの理由として、物事の状態は互いに逆の状態からもたらされる、ということを挙げた。生きているとはソーマとプシュケーが一つになっていることであり、死はその反対、ソーマとプシュケーとの分離であるとした。

こうしたプラトンの説も「二元論だ」とするのが従来の定説であった。(ただし、「二元論」とする従来の定説は大きな間違いで、プラトンの説の内容は「場の理論」であると、学者による緻密な研究によって近年指摘されている。[6])

17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトは「我思う、ゆえに我あり」という表現を掲げつつ二元論を唱えた。デカルトは、空間的広がりを持つ思考できない延長実体(いわゆる物質、ラ:res extensa)と、思考することができる空間的広がりを持たない思惟実体(いわゆる心、ラ:res cogitance)の二つの実体があるとし、これらが互いに独立して存在しうるものとした。この考えはデカルト二元論(Cartesian dualism)と呼ばれ、デカルトのこの説がしばしば実体二元論の代表的なものとして扱われている[7]。

歴史的に直近に、実体二元論を唱えた人物としては、20世紀のオーストラリアの神経生理学者ジョン・エックルズ[8]が有名である。エックルズはしばしば、「最後の二元論者」などと呼ばれている[9]。