日本の人口統計

日本の人口の推移:1872(明治5)年 - 2009(平成21)年と |

|

| 人口 | 127,094,745人[1] (国勢調査) ※2015(平成27)年10月1日現在 |

| 人口密度 | 340.8人/km2[2] |

| 増減率 | |

| 出生率 | 8.0人/人口1,000人[3] ※2015(平成27)年 人口動態統計確定数 |

| 死亡率 | 10.3人/人口1,000人[3] ※2015(平成27)年 人口動態統計確定数 |

| 平均寿命 | |

| • 男性 | 79.55歳[4] |

| • 女性 | 86.30歳[4] |

| 合計特殊出生率 | 1.45人[3] ※2015(平成27)年 人口動態統計確定数 |

| 乳児死亡率 | 1000出生あたり1.9人[3] ※2015(平成27)年 人口動態統計確定数 |

| 年齢構成 | |

| 14歳以下 | 12.6%[2] |

| 15 - 64歳 | 60.7%[2] |

| 65歳以上 | 26.6%[2] |

| 男女比(女性1人当たりの男性の人数) | |

| 全年齢 | 1.05人[5] |

| 0歳(出生時) | 0.95人[5] |

| 15 - 64歳 | 0.99人[5] |

| 65歳以上 | 1.35人[5] |

| 国民 | |

| 国民 | 日本人 |

| 言語 | |

| 公用語 | 日本語 |

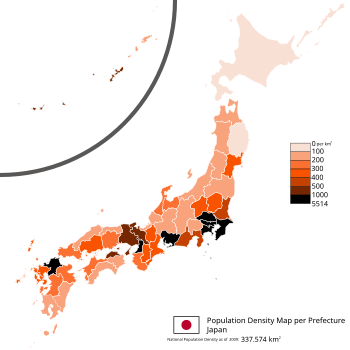

2009(平成21)年時点の日本の都道府県別人口密度

2009(平成21)年時点の日本の都道府県別人口密度

※単位は、人/㎢

0–100

101–200

201–300

301–400

401–500

500–1000

1000–5514

日本の人口統計(Demographics of Japan)は、総務省統計局がまとめる国勢調査または各都道府県による人口統計値を表したもの。日本はOECD諸国の中で最も少子高齢化が進んでおり、世界のどの国も経験したことのない速度で人口の少子化・高齢化が進行している[6]。

日本の総人口は2015年(平成27年)の国勢調査によると、2016年(平成28年)10月1日時点の確定値で、127,094,745人で,2010年(平成22年)の前回調査から962,607人(0.8%)減少した[7]。

2015年(平成27年)10月1日時点の確定値の日本人の数は124,283,901人で、2010年(平成22年)の前回調査に比べ107万5千人(0.9%)減少した[8]。日本は人口減少社会に突入している。

国外に居住する日本人は、2016年(平成28年)では131万7078人(男性:63万3383人、女性:68万3695人)であった[9]。おおよそ人口の1%が海外に居住していることとなる。

明治・大正期については「国勢調査以前の日本の人口統計」を参照

江戸時代については「江戸時代の日本の人口統計」を参照

目次

[非表示]

平均寿命[編集]

日本の死因については「日本の健康」を参照

最新の生命表である「平成17(2005)年完全生命表」によると、平均寿命(0歳における平均余命)は、男性:78.56年、女性:85.52年で、前回2005(平成17)年の完全生命表と比較して、男性は0.84年、女性は0.92年上回った。

平均寿命の年次推移をみると、第二次世界大戦前は50年を下回っていたが、戦後初の1947年(昭和22年)の第8回生命表の平均寿命は男性:50.06年、女性:53.96年と50年を上回った。その後、約60年経過し、男は28.50年、女は31.56年延びている。65歳における平均余命は、男性:18.13年、女性:23.19年となっており、平均余命の年次推移をみると各年齢とも回を追うごとに延びている。

人口の推移[編集]

都道府県別の人口増減については「都道府県の人口一覧#推計人口」を参照

| 年 | 総人口 | 前年比増減率 |

|---|---|---|

| 1910(明治43) | 50,984,840 | - |

| 1915(大正4) | 54,935,755 | +7.7% |

| 1920(大正9) | 55,963,053 | +1.9% |

| 1925(大正14) | 59,736,822 | +6.7% |

| 1930(昭和5) | 64,450,005 | +7.9% |

| 1935(昭和10) | 69,254,148 | +7.5% |

| 1940(昭和15) | 73,075,071 | +5.5% |

| 1945(昭和20) | 71,998,104 | −1.5% |

| 1950(昭和25) | 83,199,637 | +15.6% |

| 1955(昭和30) | 89,275,529 | +7.3% |

| 1960(昭和35) | 93,418,501 | +4.6% |

| 1965(昭和40) | 98,274,961 | +5.2% |

| 1970(昭和45) | 103,720,060 | +5.5% |

| 1975(昭和50) | 111,939,643 | +7.9% |

| 1980(昭和55) | 117,060,396 | +4.6% |

| 1985(昭和60) | 121,048,923 | +3.4% |

| 1990(平成2) | 123,611,167 | +2.1% |

| 1995(平成7) | 125,570,246 | +1.6% |

| 2000(平成12) | 126,925,843 | +1.1% |

| 2005(平成17) | 127,767,994 | +0.7% |

| 2010(平成22) | 128,057,352 | +0.2% |

| 2015(平成27) | 127,094,745 | −0.8% |

凡例 (Legend):

総数 (TOTAL)、 男性 (MALE)、 女性 (FEMALE)

日本の1900(明治33)年以降の人口の推移のグラフ

※平成20(2008)年度人口動態調査特殊報告から生成

日本の出生数(棒グラフ,目盛左)と合計特殊出生率(折れ線グラフ,目盛右)。1947年(昭和22年)以降。

近年、合計特殊出生率は増加しているにもかかわらず、出生数の減少は続いている。

1966年(昭和41年)の出生数・出生率の急激な落ち込みは丙午によるものである。

日本の人口は、明治の初めまでは、約3,000万人程度で推移していた。

日本の出生率低下は戦前から始まっていたが、戦時中の出産先送り現象のため終戦直後の1940年代後半にはベビーブームが起き、出生数は年間約270万人に達した。ちなみに、1947年(昭和22年)の合計特殊出生率は4.54。

しかし、1950年代には希望子供数が減少し、1948年(昭和23年)に合法化された人工妊娠中絶の急速な普及をバネに出生数は減少し、1961年(昭和36年)には、出生数159万人(合計特殊出生率1.96)にまで減少した[10]。

その後、出生数が若干回復傾向を示し、1960年代から1970年代前半にかけて高度成長を背景に出生率は2.13前後で安定する[* 1]。このとき、合計特殊出生率はほぼ横ばいであったが、出生数は増加し、200万人以上となったため第二次ベビーブームと呼ばれた。

1973年(昭和48年)がピーク(出生数約209万人、合計特殊出生率 2.14)で。1974年(昭和49年)には人口問題研究会が主催し、厚生省(現:厚生労働省)と外務省が後援して世界人口会議に先駆けた第1回日本人口会議では、人口爆発により発生する問題への懸念から「子どもは2人まで」という趣旨の大会宣言を採択するなど人口抑制政策を進めた。国際連合総会では1974年(昭和49年)を「世界人口年」とする決議をし、ルーマニアのブカレストで開催された世界人口会議では主として発展途上国の開発との関連において人口対策を論議し、先進国、発展途上国共に人口増加の抑制目標を定めて人口対策を実施する旨の「世界人口行動計画」を満場一致で採択した。第一次オイルショック後の1975年(昭和50年)には出生率が2を下回り、出生数は200万人を割り込んだ。以降、人口置換水準を回復せず、少子化状態となった。[11][12][13][14]

その後さらに出生率減少傾向が進み、1987年(昭和62年)には一年間の出生数が丙午のため出産抑制が生じた1966年(昭和41年)の出生数約138万人を初めて割り込み、出生数は約135万人であった。1989年(昭和64年・平成元年)の人口動態統計では合計特殊出生率が1.57となり、1966年(昭和41年)の1.58をも下回ったため「1.57ショック」として社会的関心を集めた[15]。同年、民間調査機関の未来予測研究所は『出生数異常低下の影響と対策』と題する研究報告で2000年(平成12年)の出生数が110万人台に半減すると予想し日本経済が破局的事態に陥ると警告した[16]。一方、厚生省(現・厚生労働省)の将来人口推計は出生率が回復するという予測を出し続けた[17]。1992年度(平成4年度)の国民生活白書で「少子化」という言葉が使われ、一般に広まった。さらに、1995年(平成7年)に生産年齢人口(15-64歳)が最高値(8,717万人)、1998年(平成10年)に労働力人口が最高値(6,793万人)を迎え、1999年(平成11年)以降、減少過程に入った。

その後も出生率の減少傾向は続き、2005年(平成17年)には、出生数が約106万人、合計特殊出生率は1.26と1947年(昭和22年)以降の統計史上過去最低となり[10]、総人口の減少も始まった。2005年(平成17年)には同年の労働力人口は6,650万人、ピークは1998年(平成10年)の6,793万人であったが、少子化が続いた場合、2030年には06年と比較して1,070万人の労働力が減少すると予想される[18]。

その後、若干の回復傾向を示し、2010年(平成22年)には出生数が約107万人、合計特殊出生率が1.39となった[19]。なお、2011年(平成23年)の概数値は、出生数が約105万人、合計特殊出生率が1.39であった[20][21]。

しかし15歳から49歳までの女性の数が減少しており、そのため合計特殊出生率が上昇しても出生数はあまり増加せず、2005年(平成17年)に出生数が110万人を切って以降、出生数は110万人を切り続けている[10]。

2016年(平成28年)の出生数は推計で98万人で、1899年(明治32年)の統計開始以降初めて、100万人を割り込む[22]。