人体

| この項目では、文化的な面も含めて総合的に人の体について説明しています。 |

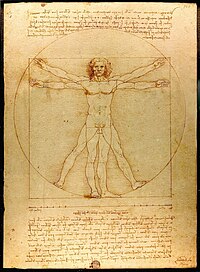

ウィトルウィウス的人体図(en:Vitruvian Man) (レオナルド・ダ・ヴィンチ)

人体(成人の男女)

人体(乳児)

目次

概要

「人体」という表現は医学、解剖学、生理学、生物学、工学、美術などの分野で広く用いられている。日常表現では、あえて人のそれと特定する必要もないので「からだ」「カラダ」などと呼ばれることのほうが多い。また「身体」と呼ばれることもあり、ほぼ同等の意味であることもあるが、多少用法が異なっていることもある。

人体の外観はおおまかに見ると、頭、首、胴体、両腕、両脚に分けることが可能であり、それらを「五体」[1]と呼んでいる。人類の平均身長は1.6m程度。統計的に見れば人体の大きさは人種によって異なっている。人体のかたちは体型と呼ばれており、これは栄養の取り方やダイエットなどの後天的な要素によってひとりひとり異なっている。人体に脂肪が過剰についている状態は肥満と呼ばれている。また体型は男女の性の別によっても違いが見られ、男性に比べて女性のほうが統計的に見て体脂肪率が高いことが多い。各部位の長さやサイズの全身に対する比率をプロポーションという。身長に対する脚の長さの比率、腕の長さの比率なども地域・人種によって傾向が異なっている(比較してみると、「アフリカ人」や「黒人」と呼ばれている人々は脚や腕がすらりと長い傾向がある)。

自然科学的説明

機能

人体には生物としての必要な機能である「境界維持」、「免疫」「自己修復」(いわゆる自己治癒力)、「消化」「代謝」「排泄」、「生殖」、さらに「運動」「応答性」「成長」の機能も複合的に持つ。たとえば普段は体温の維持によって基本的な代謝量の維持をはかり、ウイルスが侵入し大量に増殖した時(いわゆる「風邪」をひいた時)などには数度程度 あえて体温を上昇させることによって免疫力の増進なども行っている。

人体は、(外部からの物質としては)空気(特に酸素)、水、各種栄養素を必要としている。たとえば、タンパク質に関しては(成人で)1日あたり約70g を必要としており、それを各種酵素によってアミノ酸に分解し、人体内の各所で必要なタイプのタンパク質に再合成している[3]。各種ビタミンも必要である。(栄養素の適切な量等については「栄養」も参照のこと)

(人体の周囲の条件としては)適切な気温、適切な大気圧も必要である。

階層構造

人体を要素に分解しながら見てゆくことも可能である。以下のような階層構造も見出すことができる。

- 個体レベル、は日常生活で見ているレベルである。

- 器官系レベル (=システム。日本語ではシステムを「系」と呼ぶ)循環器系、消化器系、神経系、呼吸器系、免疫系、内分泌器系など。これらのシステムによって前述の機能を実現している。

- 器官レベル (胃、肺、心臓、耳、脳、子宮等々、次節に列挙。骨は細かく分類すると200種余りある。)

器官については後述の#器官の分類に列挙されている。 - 組織レベル

- 細胞レベルで見れば60兆個の細胞で構成される。幹細胞、造血幹細胞、血球、神経幹細胞、神経細胞、ナチュラルキラー細胞 等々。1個の受精卵が46回細胞分裂を繰り返すと60兆個の細胞数に達する。

- 分子レベルで見ればほとんどが水(体重の70%とされる)。次いでタンパク質・アミノ酸・糖・ホルモン・コレステロール・ビタミンなど。また、デオキシリボ核酸(DNA)も細胞ひとつひとつに格納されている。

- 原子レベルで見れば重量比で酸素(62.6%)、炭素(19.5%)、水素(9.3%)、窒素(5.2%)、カルシウム、リンの比率が高い。

各レベル間では創発現象が起きおり、マクロからミクロレベルまで、縦方向・横方向に相互作用がある。その全体像は極めて複雑であることなどから「宇宙」に喩えられることもある[4]。

人体の部分の役割