海馬 (脳)

| 脳: 海馬 | |

|---|---|

|

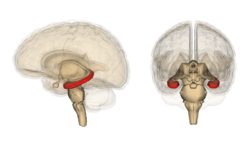

脳内での海馬の位置。赤で示した部分が海馬。 大脳の一部を切り取って内部の海馬(水色で表示)を露出させた図。図の左側が前頭葉、右側が後頭葉。側頭葉の大部分を切りとって、内部の海馬を表示している。 |

|

| 名称 | |

| 日本語 | 海馬 |

| 英語 | Hippocampus |

| 略号 | HIP |

| 関連構造 | |

| 上位構造 | 海馬体 |

| 画像 | |

| アナトモグラフィー | 三次元CG |

| 関連情報 | |

| IBVD | 体積(面積) |

| Brede Database | 階層関係、座標情報 |

| NeuroNames | 関連情報一覧 |

| NeuroLex | birnlex_721 |

| MeSH | Hippocampus |

| テンプレートを表示 | |

海馬(かいば、英: hippocampus)は、大脳辺縁系の一部である、海馬体の一部。特徴的な層構造を持ち、脳の記憶や空間学習能力に関わる脳の器官。

その他、虚血に対して非常に脆弱であることや、アルツハイマー病における最初の病変部位としても知られており、最も研究の進んだ脳部位である。心理的ストレスを長期間受け続けるとコルチゾールの分泌により、海馬の神経細胞が破壊され、海馬が萎縮する。心的外傷後ストレス障害(PTSD)・うつ病の患者にはその萎縮が確認される。βエンドルフィン(=脳内ホルモンの一つ)が分泌されたり、A10神経が活性化すると、海馬における長期記憶が増強する。

神経科学の分野では、海馬体の別の部位である歯状回と海馬をあわせて「海馬」と慣例的に呼ぶことが多い。本項では海馬のみならず、歯状回についてもあわせて言及する。

目次

1解剖学

1.1歯状回

1.2海馬

2発生

3画像

4脚注

5参考文献

6関連項目

7外部リンク

解剖学

海馬は細長い組織であるが、その長軸方向に沿って層構造が保存されているという特徴を持つ。そのため、海馬をどの位置で切断しても、その断面は後述の「ラット海馬の断面図」のようになる。前述のように、神経科学研究の世界ではこの断面図の状態を「海馬」と慣例的に呼ぶが、図中DGで示されている歯状回(Dentate Gyrus)と呼ばれる部位は海馬体の一部であって、正確には海馬の一部ではない。

歯状回

顆粒細胞(Granule Cell)と呼ばれる細胞の層を持ち、その外側は分子層と呼ばれる。顆粒細胞は比較的小型の細胞であり、樹状突起を分子層側に、軸索を海馬のCA3領域の内側に向かって伸張させる。この軸索は苔状繊維とも呼ばれる。

海馬

主にCA1、CA2、CA3の各部位からなる。CAはアンモンの角を意味するフランス語、Cornet d'Ammonの略である。CA3野の錐体細胞は歯状回からのシナプス入力を受けている部位であり、CA2、CA1の錐体細胞層の内側に軸索を伸ばす。

発生

ガーディンと呼ばれる蛋白質が海馬の形成に必須であることが明らかとなっている。ガーディンは新生神経細胞の配置を決定する蛋白質である。また、海馬は統合失調症との関連が指摘されていたが、統合失調症の原因遺伝子であるDISC1はガーディンと協調しているという説がある。

画像

-

海馬の位置を様々な角度から眺めた動画。赤色で示す領域が海馬。(画像出典:Anatomography)

-

ラット海馬の断面図

-

脳の海馬(左)とタツノオトシゴ、別名 海馬(右)。

脚注

参考文献^ “脳の「海馬」:形成に関与する遺伝子を発見 名古屋大”. 毎日新聞. (2009年9月24日)

| この節の加筆が望まれています。 |

関連項目

| ウィキメディア・コモンズには、海馬 (脳)に関連するカテゴリがあります。 |

外部リンク

- 海馬の基礎知識 - 海馬の専門研究者に必須な基礎知識。池谷裕二の個人サイトより。

- (百科事典)「Hippocampus」 - スカラーペディアにある「海馬 (脳)」についての項目。(英語)

- 海馬 - 脳科学辞典

| この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |

カテゴリ: