カースト(ヒンドゥー教)血統 Ⅱ【中半】ヴァルナ(社会原理…

現代の状況

最近の[いつ?]都市部ではカーストの意識も曖昧になってきており、ヒンドゥー教徒ながらも自分の属するカーストを知らない人すらもいるが、農村部ではカーストの意識が根強く残り、その意識は北インドよりも南インドで強い。アチュートの人々にヒンドゥー教から抜け出したり、他の宗教に改宗を勧める人々や運動もある。

職業とカースト

武人階級クシャトリアの肖像画

(1835年)

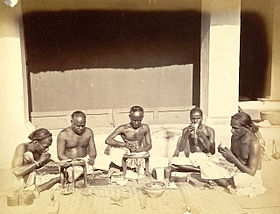

庶民階級ヴァイシャ(1873年)

農業はすべてのジャーティに開かれており、したがって、様々なジャーティが様々なかたちで農業に参加する。種や会社では「カースト」関連の詳細を書類上、欄でさえなくなっていて、法律上も禁止。 1970年代以降の都市化、近代化、産業化の急速な進展は、職業選択の自由の拡大をもたらし、近代的な工場はさまざまなジャーティによって担われている。 固定した世襲的職業の継承というジャーティの機能のひとつは、ここでは成り立たなくなってきている。

カーストや指定部族を対象とした留保制度は、インド憲法にも明確に規定され、インドの行政機関が指定したカーストと指定部族を対象として、教育機関への入学の優先枠が設けられたり国営企業職員の優先就職枠、議会の議席、公務員と、1950年では20%だったものが、93年には49.5%にまで引き上げられた。優遇の対象外の人は、これは逆差別だと反対している。 一方、民間ではタタ財閥やリライアンス財閥等が、インド・ダリット商工会議所 (DICCI) を支援している。

選挙とカースト

現在でも[いつ?]、保守的な農村地帯であるパンジャブ州では、国会議員選挙に、大地主と、カースト制度廃止運動家が立候補した場合、大地主が勝ってしまうという。現世で大地主に奉仕すれば、来世ではいいカーストに生まれ変われると信じられているからである。このように1950年のインド憲法施行による共和国成立によるカースト全廃後もカーストは生き残っており、それがインドの発展の妨げになっているという声もインド国内にて聞かれる。

児童とカースト

児童労働問題やストリートチルドレン問題は、インドにおいては解決が早急に求められるまでになっている。ダリットの子どもは寺院売春を強制されていると国連人権委員会では報告されている[12]。児童労働従事者やストリートチルドレンの大半は下級カースト出身者が圧倒的に多い一方、児童労働雇用者は上級カースト出身で、教育のある富裕層が大半である、と報告される。子供を売春や重労働に従事させ逮捕されても、逮捕された雇用者が上級カースト出身者であったがために無罪判決を受けたり、起訴猶予や不起訴といった形で起訴すらもされない、インド国内の刑務所内の受刑者の大半が下級カースト出身者で占められているという報告もある。1990年代後半インド政府は児童労働の禁止やストリートチルドレンの保護政策を実行し、2006年10月、児童の家事労働従事が禁止された。

結婚とカースト

インド憲法上、異カースト同士の結婚も認められているが、ヒンドゥー教徒の結婚は、同じカーストか、近いカースト内での結婚が好ましいとされ、見合い結婚が多い。逆に、恋愛結婚・異カースト同士の結婚は増えつつあるとは言え、一部の大都市でしか未だ見る事ができない。

ダヘーズなどのヒンドゥー教の慣習も残っている。ダヘーズとは花婿料(嫁の持参金)として花婿側へ支払われる金を指すが、金額が少ない場合、殺害事件に発展することもある[13]。1961年にダヘーズは法律では禁止されているが、風習として残っている[13]。

自殺とカースト

もともとカーストは親から受け継がれるだけであり、生まれたあとにカーストは変えられないがために、現在の人生の結果によって次の生で高いカーストに上がるしかなく、現在のカーストは過去の生の結果であるから、受け入れて人生のテーマを生きる以外に無い、とされる。だがこれは、現代インド、特に南部にて下級カースト出身者の自殺者数の増加要因になっている。教育のある下級カースト出身者が自殺を選ぶ、というジレンマが発生しているわけだが、信教の自由や教育の充実も側面にあるため、インド人の思想の根幹にカーストを置く事ができない、という事実を示唆しているとも言える。

カースト制の影響は、ヒンドゥー教とカーストの結び付きが強いためインドの社会の根幹を形成しているが、現代インドではカーストの否定がインド社会の基礎になっている、というインドのヒンドゥー教徒から見た矛盾も発生している。自殺の問題についてインド政府の対応は、後手に回っているのが実情である。