産業革命の進展

織機・紡績機の改良

ジョン・ケイが発明した飛び杼。織布の効率を大幅に向上させ、産業革命の開始を告げる重要な発明となった

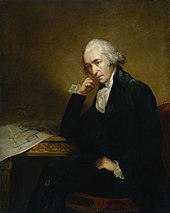

水力紡績機を開発したリチャード・アークライト

イギリス産業革命の原動力となったもののうち、もっとも重要だったのが綿織物工業における様々な技術革新である。こうした技術革新の端緒となったのは、1733年ジョン・ケイが、織機の一部分である杼を改良した飛び杼(flying shuttle)を発明したことである。これにより、手で杼を動かす必要がなくなり、織機が高速化された。これは行程の一つの改善でしかなかったが、これにより綿布生産の速度が向上したために、旧来の糸車を使った紡績では綿糸生産能力が需要に追いつかなくなった。そのため、旺盛な需要に応じるために1764年ハーグリーブスがジェニー紡績機を発明した。これは、従来の手挽車が1本ずつ糸を取る代わりに、8本(のちに16本に改良)の糸を同時につむぐことのできる多軸紡績機であった。ただしこの段階ではいまだ紡績は人力と熟練に依存しており、ジェニー紡績機が小型であることもあってこの紡績機は農村工業地帯に広く普及した。

1771年リチャード・アークライトが水力紡績機を開発した。綿をローラーで引き延ばしてから撚りをかける機械で、ジェニー紡績機のように小形のものではなく、人間の力では動かない大型の機械だったので、水力を利用したもの。個人の住宅では使用できないため工場を設け、機械を据え付けて数百人の労働者を働かせて多量の綿糸を造り出すことに成功した。これにより、大量生産が可能になり、立地に制約がなくなったうえに紡糸作業に熟練した労働者が必要としなくなったため、失業を恐れる労働者や同業者などから妨害を受けた。この発明は、本格的な工場制機械工業のはじまりとなった。

そしてこれらの特徴を併せ持ったサミュエル・クロンプトンのミュール紡績機が1779年に誕生し、綿糸供給が改良される。すなわち、ジェニー紡績機の糸は細いが切れやすく、水力紡績機の糸は丈夫だが太かったため、細くて丈夫な糸をつくろうとしてうまれたのがミュール紡績機であった。ミュールとはラバのことで、要するにウマとロバの長所を採ったという意味である。

これらの発明によって紡績過程は大幅に改善されたが、織布過程は飛び杼以来目立った改良がなく、生産能力が不足していた。このため、これを受けてエドモンド・カートライトが蒸気機関を動力とした力織機を1785年に発明した。これはその名の通り世界初の動力式の織機であり、これによってさらに生産速度は上がった。原綿の供給においても、1793年にアメリカのイーライ・ホイットニーが綿繰り機を発明したことで梳毛が大幅に改良され、大量の原綿が供給されることとなった。紡績過程においてはミュール紡績機は長らく主力であり続けたが、多くの人々によって常に改良がなされており、1830年にリチャード・ロバーツによって完全に自動化された。

これらのように、問題点の改良が各地で行われた結果として、生産性が加速度的に向上することとなった。問題点の解決が、生産余剰を生み出すと、次のプロセスが生産効率を揚げるという、相乗効果の中で、最終的な生産物が過去とは比較できない比率で生産出来るようになった。こうした数々の改善の結果イギリスの綿織物の生産は激増し、品質も改良されて全世界に輸出できるものとなっていった。1802年から1803年にはとうとうそれまでイギリスの主力産業であった毛織物の輸出を上回るようになり[6]、綿織物は新たなイギリスの主力産業となっていった。

製鉄技術の改良

1781年完成のイギリス・シュロップシャーの鉄橋

繊維業とならんでイギリス産業革命の推進役となったのが製鉄業である。イギリスでは既に16世紀頃から鉄製品に対する需要が高まっていたが、当時は木炭を用いていたため、急速に成長する鉄需要に対応するうちに木材が深刻に不足し、17世紀にはロシアやスウェーデンから鉄を輸入する事態となっていた。木炭不足に対応すべく、一般家庭の燃料にはこのころから石炭が利用されるようになっていた。イギリスには石炭が豊富に存在したからである。しかし石炭に含まれる硫黄分が鉄をもろくしたため、石炭を製鉄に使用する試みはすべて失敗に終わっていた。

18世紀に入り、1709年にエイブラハム・ダービー1世が石炭を蒸し焼きにしたコークスを製鉄に利用するコークス製鉄法が開発されたことで状況は変わったものの、この製鉄法が広く普及するためにはさらに数十年を要した。1735年には彼の息子であるエイブラハム・ダービー2世によって更に改良が加えられ、1750年ごろからコークス製鉄法はイギリス全土に普及していった。1740年代にはベンジャミン・ハンツマンによって良質の鋼鉄も作られるようになったが、この鋼鉄は大量生産ができず、鋼鉄を一般的に使用できるようにはできなかった。1760年代にはジョン・スミートンによって高炉用の送風機が改良され[7]、これにワット式蒸気機関を組み合わせることで送風過程はさらに効率が良くなった。ついで1784年にはヘンリー・コートが攪拌精錬法を発明し、これによって良質の錬鉄が大量に生産できるようになった。

この様な鉄の需要は、はじめのうちは生活革命によって使用されるようになった軽工業製品によって牽引されたが、やがて産業革命が進むにつれて、工業機械や鉄道のためにさらなる鉄が必要となっていった。イギリスで作られた工業機械は1774年に海外への輸出が禁じられたものの、1825年にこの禁止が解除され、以後イギリスの優れた機械は海外へ輸出され、ドイツなどの工業化を進めることとなった。

各種工業の発展

モーズリーのねじ切り旋盤

様々な産業機械の発明と発展は、その産業機械を生み出す機械工業を誕生させ、さらに機械を生産するための加工技術も発展を続けた。1774年には製鉄業者であるジョン・ウィルキンソンが中ぐり盤を発明し、これによってシリンダーなどの内面の精度が大きく向上した。この精度の向上によって、後述するワット蒸気機関の作動を保障できるだけの前提が整った。また、1800年にはヘンリー・モーズリーが実用的なねじ切り旋盤を発明した[8]ことにより、ねじ山が統一したサイズでねじを生産できるようになり、ボルトとナットが互換性を持った形で量産が可能になった。それまでは対となるボルトとナットは世界に一つきりのもので、互換性など求めるべくもなかったのである。これによって、ヘンリー・モーズリーは工作機械の父とも呼ばれる。

また、これ以外の産業技術の開発もこの時期進んだ。1791年にはフランスのニコラ・ルブランがソーダ灰(炭酸ナトリウム)の大量生産法を発明し、このルブラン法によってアルカリを大量に使用するガラス産業などの原料供給のネックが解消され、ガラスの増産が進んだ。製紙業においては、1798年にフランスのルイ=ニコラ・ロベールが連続型の抄紙機を発明し、1799年にはイギリスのヘンリー・フォードリニアがこれを実用化した[9]。印刷業においては、1800年にイギリスのチャールズ・スタンホープ(スタナップ)が鉄製で手動のスタンホープ(スタナップ)印刷機を発明し、それまでの木製のグーテンベルク印刷機にとってかわった。1811年にはドイツのフリードリヒ・ケーニヒが蒸気式の印刷機を開発し[10]、製紙と印刷の改善によって出版がより一層盛んとなった。建材においては、ジョン・スミートンが水硬性石灰の水硬性の条件を特定したことからセメントの研究が進み、1824年にはジョセフ・アスプディンがポルトランドセメントを発明し、以後セメントは重要な建築材料の地位を占めるようになった。照明においても、1792年にウィリアム・マードックがガス灯を発明し、19世紀初頭にはヨーロッパで普及した。

動力源の開発

ニューコメンの蒸気機関

石炭の採掘が盛んになると、炭坑に溜まる地下水の処理が問題となった。こうした中、1712年にニューコメンによって蒸気機関を用いた排水ポンプが実用化された。ただしこれは効率の悪いもので、産出された石炭の3分の1が蒸気機関の運用に使用されたといわれているが、ともかくもこれによって鉱山の排水は改善され、石炭の生産は増大した。

1765年、ジェームズ・ワットが蒸気機関から復水器を独立させたことで、蒸気機関の能力は著しく増大し、真に動力源として革命的なものとなった。これによりエネルギー効率が大幅に改善され、燃料の75%の節約が可能となったのである。実用化にはしばらく時間を必要としたが、1775年にマシュー・ボールトンの出資を受け、ボールトン・アンド・ワット商会を設立してからは設計は順調に進み、1776年には最初の実用的なワット蒸気機関が完成した。さらにワットは1781年に遊星歯車機構の特許を取り、蒸気機関のエネルギーをピストン運動から円運動へ転換させることに成功した[11]。この蒸気機関の改良によって、蒸気機関は鉱山排水のみならず様々な機械に応用されるようになった。それまで工場は水力を利用するために川沿いに建設するほかなかったが、ワットが蒸気機関を改良したことによって、川を離れ都市近郊に工場を建設することが可能となった。これにより新興商工業都市は更なる成長を遂げるが、一方で過密による住環境の悪化を招くこととなる。ワットは爆発事故を防ぐために蒸気機関を高圧で使用することを禁じていたが、1800年にワットの特許が切れると[12]リチャード・トレビシックらによってさっそく蒸気機関の高圧化がはかられ、出力を急上昇させた蒸気機関はさらに多くの用途を持つようになった。

移動手段の発達

ロバート・フルトンの開発した外輪蒸気船クラーモント号

リバプール・アンド・マンチェスター鉄道の開業記念列車

産業の発展に伴い、イギリス国内の輸送手段も徐々に改善されるようになった。最初期の輸送手段改善は主に運河の建設によってなされた。きっかけは、ブリッジウォーター公フランシス・エジャートンが1761年に建設したブリッジウォーター運河である[13]。この運河はブリッジウォーター公の領地であるワースリー炭鉱と工業都市マンチェスターを結ぶものであり、大成功をおさめ、マンチェスターの石炭価格が半額に下落した[14]うえに経費も大幅に節約できた。この成功は各地に模倣を生み、1760年代から1830年代にかけてはイギリスにおいて運河時代と呼ばれる一時代が現出した。とくに1790年代前半には「運河熱」と呼ばれる運河建設・投資ブームが巻き起こり、急速に運河の建設が進んだ。この運河網の発達は安定した大量輸送を各地で確保し、産業革命を推進する大きな力の一つとなった[15]。また、陸路に頼らざるを得ない鉱山などにおいては、線路を敷設しその上にトロッコや貨車を走らせることが行われていたが、これも18世紀後半にはレールが鋳鉄製となり、人力に代わって車を馬に曳かせる馬車鉄道なども導入されて、多くの鉱山で使用されるようになっていた。また、19世紀初頭にはジョン・マカダムによっていわゆるマカダム舗装が実用化され、道路は大きく改良された。

しかしこの時点においてはいまだ、交通機関そのものに対する抜本的な改良はなされていなかった。しかし蒸気機関が改良されるとともに、蒸気機関を輸送手段に使用する試みがなされるようになっていった。こうした試みのうち、最も早く実用化がなされたのは蒸気船であり、1807年にフルトンによって河川航行が可能な外輪船が実用化された。外輪船は荒波に弱かったために外洋航行には使用できなかったが、1830年代には改良された外輪船が外洋航行を行うようになる。しかし本格的に蒸気船が使用され始めるのは、1840年代により高速を得られ安定性も高いスクリュープロペラが開発されるまでかかった。また、産業革命期は帆船の改良も進められており、快速帆船(クリッパー)と呼ばれる高速の帆船が登場し帆船が全盛期を迎えるのは、イギリスで産業革命が終わった後の1840年代以降のことになる。このため、蒸気船が帆船にこの時期とってかわったわけではないことには注意が必要である。

また1804年にはトレビシックにより蒸気機関車が発明された。この蒸気機関車は実用的なものではなかったが、その後蒸気機関車はジョージ・スチーブンソンらによって改良され、1825年には世界最初の商用鉄道であるストックトン・アンド・ダーリントン鉄道が開通した。さらに蒸気機関車の改良は進められ、1829年にロバート・スチーブンソンの設計したロケット号によって基本的な機構が完成された。翌1830年のリバプール・アンド・マンチェスター鉄道の開業によって、蒸気機関車とそれの走る鉄道というシステムが完成した。蒸気船の普及に時間がかかったのとは対照的に、陸上にほかに特に対抗できる高速交通機関が存在しなかった鉄道の普及は急速なもので、1830年代後半になるとすでに鉄道網の整備が進み始めており、1850年までには6000マイルの鉄道が開通した[16]。また、鉄道は時をおかずして諸国にも伝わり、1830年代にはすでにアメリカ・フランス・ドイツ、さらにはロシアなどにおいても鉄道が開通し、1850年ごろにはこれらの国でもかなりの長さの鉄道網が開通していた。これらの移動手段の発達は「交通革命」と呼ばれる。イギリスにおいては鉄道は産業革命の原動力ではなくひとつの結実であり、イギリスは鉄道なしで産業革命を成し遂げた唯一の国家となった[17]。後発諸国の産業革命・工業化においては、鉄道の敷設は前提条件となった。