20世紀(にじっせいき、にじゅっせいき)とは、西暦1901年から西暦2000年までの100年間を指す世紀。2千年紀における最後の世紀である。また、漢字で廿世紀と表記される場合もある。

- 20世紀の詳細な出来事(年表)については、「20世紀の10年紀と各年」より各年代、各年の記事を参照のこと。

目次

歴史概説

20世紀の人類の科学の発展は著しかった。飛行機、潜水艦、宇宙ロケットの開発により、人類の行動可能な範囲は、空へ深海へ宇宙へと拡大した。そして、北極点、南極点への到達などにより、地球上での人類未踏の地はほぼなくなった。科学の発展は産業の発展をもたらし、大量生産、大量消費の社会を生み出し、人々の生活を豊かにした反面、環境問題など多くの解決しなければならない、諸問題をも生み出した。さらに高度な科学技術は、極めて破壊力の大きい兵器をも作り出し、現在では人類を何度も滅亡させることの出来るほどの核兵器、化学兵器が存在する。

また、産業革命以降に増加のペースが早くなっていた世界人口は、20世紀に入り人口爆発とも呼ばれる急激な増加を見せた。20世紀初頭に約15億人だった世界人口は第二次世界大戦終結後の1950年に約25億人となり、それからわずか50年しか経ってない20世紀末には2倍以上となる約60億人にまで膨れ上がっている[1]。

政治経済史

帝国主義の崩壊

ヤルタ会談(中央ソファー左からチャーチル・ルーズベルト・スターリン)

20世紀は、2度の世界大戦とその後の冷戦、植民地の独立などにより、何度も政治的なパワーバランスの大きな変化が訪れた。19世紀までの西欧列強による植民地争奪競争と市民革命の流れは終了し、20世紀の初頭には列強による本国と獲得した植民地保護(帝国主義体制)を維持するために、勢力均衡による安全保障が図られるようになり、また市民革命や人権問題(白人至上主義等)などにおいては後まわしとされがちだった、社会改革・改良への要求が強まった。また日本の近代化の成功や日露戦争の勝利に刺激され、中国では辛亥革命[注 1]が起き、またイスラム圏の民族運動が盛んになった。

列強による勢力均衡が破れた時、第一次世界大戦が勃発した。この大戦は総力戦となり、ヨーロッパは疲弊し国際的な影響力が弱まった。また厭戦気分と専制政治への反感から、ロシア帝国では史上初の社会主義革命が発生し、世界最初の社会主義国家であるソビエト連邦が成立した。この大戦において敗戦国となったオーストリア=ハンガリー帝国、ドイツ帝国、オスマン帝国もまた、ロシア帝国同様に崩壊し、ローマ帝国以来およそ1900年以上の長きにわたって続いてきたヨーロッパにおける帝国支配の歴史は、名実共に崩壊の時を迎えた。その後の1930年代には世界恐慌が発生し、ここで行き詰った枢軸国と、植民地大国である連合国との間で第二次世界大戦が勃発した。

冷戦体制

第二次世界大戦が終わると、2度の世界大戦を勝ち抜いたアメリカ合衆国は超大国となり資本主義国を勢力下においた。さらに黒人の公民権運動などによりアメリカの民主主義はより高度なものに発展した。一方、これまで数百年の間欧米諸国、それも第二次世界大戦の勝戦国の植民地となっていたインドや東南アジアでは独立運動が高まり、インドネシア独立戦争を火種に次々と独立していった。東南アジアでの独立運動は同じように、欧米の植民地だった中東やアフリカ大陸にも波及しアフリカの世紀と呼ばれる時期が訪れる。ソ連も大戦中に東欧諸国を衛星国化して超大国となった。両国は対立し冷戦と呼ばれる時代となった。

ヨーロッパ諸国は、アメリカや日本の経済力に対抗するため、EEC(欧州経済共同体)を発足し、さらにEC(欧州共同体)、EU(欧州連合)へと統合を進めた。ナショナリズムの高まりと西欧諸国の弱体化にともない、植民地の大半は独立し、第三世界と呼ばれるようになった。その後、東西の緊張緩和(デタント)の時期も存在したが、再び米ソ間は緊張状態に陥った。その後ソ連ではゴルバチョフがペレストロイカをすすめるとともに軍縮と緊張緩和につとめ、1989年12月、マルタ会談でジョージ・ブッシュ大統領と冷戦の終結を宣言した。しかし1991年にはソ連共産党の支配体制のゆるみが抑えきれなくなり、ソ連の崩壊を迎えた。東欧諸国ではソ連の支配が緩むと東欧革命がおきて自立し、冷戦時代は過去のものとなった。しかし、冷戦時代に表に現れなかった民族間の対立が露呈し、アフリカやバルカン半島などの各地で民族紛争が発生した。

世界経済の発展

アメリカ合衆国や、イギリスをはじめとした欧州諸国では、世界恐慌による経済危機を克服するため、公共事業による雇用確保や景気回復を図ったり、社会保障制度を構築する社会政策に力が注がれた。市場メカニズムを活用しながら、国家が経済に介入することによって、矛盾の克服が目指された(混合経済、大きな政府)。戦後、混合経済政策は社会自由主義政党や社会民主主義政党だけでなく保守政党にも採用されて各国に未曽有の経済成長をもたらし、世界的に経済規模は拡大を続けたが、オイルショック以降、国家にかかる財政的な負担が目立ち始め、多くの国では不況とインフレーションに見舞われた(スタグフレーション)。

そのため、英国や北米、日本などでは1980年代から民間の自発的な活力を期待して、各種の法的な規制を緩め(規制緩和)、公営企業の民営化による解体を行う新自由主義もしくは小さな政府と呼ばれる政策が新保守主義と結びついて推進された。一方、北欧などでは自発的な住民自治を期待して1980年代から政府機関の分権化をすすめ、環境などの新たな価値を取り込んで、福祉国家の再編成がはかられた。ソ連の崩壊で唯一の超大国となったアメリカは、世界をリードしグローバル化を進めることになった。

重大なできごと・発明

科学・技術

20世紀科学の特徴としては、以下のような点があげられる。

- 科学とその応用としての技術が緊密に結びつき、科学技術という語がよく用いられるようになった。

- 20世紀前半は物理学、後半は生物学がとくに際立って著しい発展を遂げた。

- 科学研究者の数が非常に増え、科学研究が国家プロジェクトとして推進されるようになった。

- 理学分野

- 現代物理学 - 相対性理論、量子力学、素粒子物理学、宇宙物理学など

- 化学 - 高分子化学の確立

- 化学合成の発展。合成繊維の普及

- 創薬技術

- フラーレンとカーボンナノチューブの発見

- 生物学 - 分子生物学、遺伝学、生理学

- 地球科学 - 地球物理学の発展

- プレートテクトニクス理論の確立、地球内部構造の推定

- 気象学、海洋学の発展

- 医学・バイオテクノロジー分野

- 工学分野

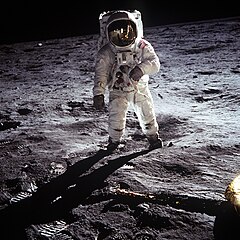

月面着陸 月面でポーズをとるエドウィン・オルドリン(NASA)