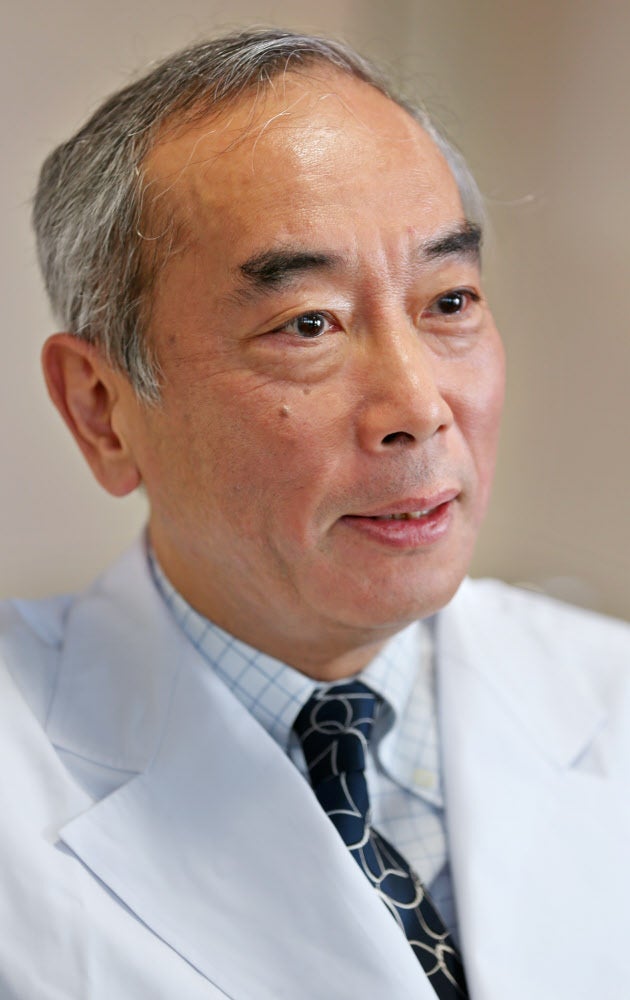

長堀優(ながほりゆたか)先生(育生会横浜病院院長)と半年ぶりの再会となった昨年12月28日。

長堀先生の二冊目著書「日本の目覚めは世界の夜明け」

の出版記念イベントを2月26日(日)に開催するための打ち合わせの場でのことです。

思い出の極旨お寿司屋さんで、待ち時間にお話をしていて、ウルトラ感動したことがありました。

魂の封印を解く男 井上祐宏です\(^o^)/

実は私は12月中旬に、日本で初めて老人マンションを作り、20以上の病院の経営を委託され、すべて満室にした腕利き病院経営者のセミナーを受講しました。

日本各地から集まった病院経営関係者を前にして、その人物が語ったその内容はまさに

「目から鱗!」

「これからの日本の医療の流れ、そしてそれをどう読んで、どう対策を取るべきか」

をご自身の経験から、凄まじい説得力を持って語られるその話に、参加した経営者のほとんどが、言葉を失うほどでした。

私は、そこで聞いた話を、長堀先生にぶつけたのです。

するとちょっと私の話を聞いただけで即座に長堀先生は

「全くその通りです。病院経営も医療も、変わらなければ未来は無い!

ほとんどの経営者は、全くそのことを認識していません。

でも私が院長を務めさせて頂いている育生会横浜病院では、どんどん改革を進めています」

とおっしゃられるではありませんか!

医師免許を持った世界初の遺言ビデオレターメソッド「子孫へのラブレター」決行者で、私の本の前書きまで書いてくれた長堀先生が、これほどクリエイティブに自らが院長を務める病院の改革に取り組んでいるとは…!

私の魂は狂喜しました。そして

「2月26日の長堀先生の出版記念イベントでは、ぜひ看取りの大切さ、死に向き合うことの重要性とその精神性について語られた後に、ご自身の病院での具体的な取り組みについてもご紹介ください」

と懇願しました。

すると長堀先生は快諾\(^o^)/

そして

「今まで私は自分の講演に際しては、私自身が院長を務める病院での看取りや在宅医療の実践について話すことを封印していました。その封印を今回の講演で初めて解くことになります」

と言って頂けました。

以下育生会横浜病院の全景です。

「いきたひ(生死)~家族で看取る」

この見る人の魂を揺さぶり、その縁者の命運をも変える「究極のスピリチュアルムービー」の上映を主催してきた私にとって、このイベントは大なる革命記念日となります。

というのは、映画を見て「抱きしめて家族を自宅で看取りたい」と思っても、実際に家で看取ることの困難やハードルをいかにして越えるかが課題となります。

その課題に真正面から取り組む院長が存在していることを、映画の上映と共にご紹介できることは、大きな助けとなること間違い無しなのです。

2月26日(日)東京・赤羽

このイベントで

「生死一如(しょうじいちにょ) ~ 死を見つめれば生が輝く」というテーマで長堀先生にご講演を賜ります。

介護殺人・介護離職が激増しようとしている日本において、この講演は、大きな希望の光となるでしょう。

是非こうしたことに関心と危機感を持たれている方にこそ、ご参加いただきたくて堪りません!

そして、一年前の日経新聞の記事を発見しました。

一年経ってさらに進化している長堀先生の試みを当日聞けることでしょう!

---------------------------------------------------

高齢患者をみとる 長堀優さんに聞く 病気も死も受け入れる がん、心のケアで救い

2016/1/30付日本経済新聞 夕刊

キュアからケアへ

「長く療養が必要な患者さんは当院でお受けします」

今年で70周年を迎える総合病院のあり方を、昨年就任した院長がガラリと変えた。長堀優(57)育生会横浜病院院長は、近隣の急性期病院(緊急、重症な患者に医療を提供する病院)から積極的に患者を引き受けている。この“病病連携”でキュア(cure)からケア(care)へと支点を移し、高齢化社会の地域医療の要請に応えようとしている。

「患者さんの受け入れ先としてうちの病院の立ち位置は病院連携にあると思っています。横浜の保土ケ谷区には横浜市民病院など3つの大きな急性期病院があります。患者さんがあふれ治療が終わったら『すぐ帰って下さい』という状況です。在院期間はどんどん短くなってきています。ただ、高齢の方はそうはいかない。術後に肺炎を起こしたり、何日かの入院で足腰が弱ってしまう。中には手術ができないという方もおられます」

長堀院長は消化器がんの外科医として腕を振るってきたが、30代の後半に医者として「手術が全てではない。手術以外にもうちょっとやることがあるのでは」と思うようになった。

「抗がん剤や手術も大事ですが、亡くなりそうなくらい体力が弱っている人にそれをやっていいのか? 皆、死を遠ざけたいために治療に向かわざるを得ないという点で医療側も患者側も思いは一致していたわけです。ですが、本当にこんな手術をやっていいのか、自分としては非常に心苦しいものを感じていました」

「外科医として手術でうまくがんを取りきってお帰りいただくことに使命感を感じてきたわけですが、再発したり亡くなられたりすることもある。それは受け入れ難いところがあった。しかし、年齢を重ねるにつれ、次第に死という当たり前の現実に気づいてきました。手術がうまくいってもまた別の病気で亡くなる方もいる。医療の世界では残念ながら死というものは敗北としてネガティブにとらえられてきました。私もそうでした」

でもそうじゃないと教えてくれたのが、余命がわかっているのに前向きに一日一日、一瞬一瞬を大事に生きるがん患者さんの姿だったという。そして東洋的考えに行き当たる。

「まず死はあるものと考えて、そこから逆算してくる。そういった考えが絶対必要であろうと思った。もちろん私は西洋医学は否定していませんし、すごいものと思っていますけど、あくまでバランスの問題。もう少し離れた違った視点からの考え方が必要だと考えていました。“生死一如”という言葉があるごとく、生と死はひとつながりで、逆に現代は死を考えないことにしてきたから生きる意味が見えなくなってきたのではないでしょうか。生きてることはそれだけですごいんです」

「みとる」ことは病院の重要な仕事です

「デカルト以来の西洋的な二元論が中心となって、善も悪も、体と心も分ける。すべて男も女も分ける。キュアとケアも分ける。現実的に分け難くても分けて細分化してきた。そうして科学は進んできたという面があるのですが、死も病気も悪いものだとしてきました」

「世の中に必要なもの。それはみんなが言ってこなかった心と体の問題です。今も急性期の病院の現場にいたら翻弄されてそんな意識はもっていなかったと思います。明らかに心と体はつながっていて、特にがんという病気は体の病気ですが、見えない心とつながっていて、その思いを反映しているのではとさえ感じます。その思いによって病状の進み方も治り方も違う。そういったことを実感しています。考え方を変えれば、がんのつらさも変わってくる。手術、抗がん剤も大事ですが、そうじゃないところからアプローチすることもあるはずだと」

昨年だけで100人以上をこの病院でみとっている。長堀院長の胸中を占めるのががん患者を中心とする心のケアだ。

「がん患者さんが増えて心のケアがとても大事になってきています。信頼関係ができてくると患者さんの方からしゃべり始めます。それがとても大事です。自分のことをいろいろ振り返る、人生の集大成と言いますか。時々、患者さんの枕元にたたずんだりとか、こちらが時間があることを示すとワーッとしゃべってくれます。こんな状況の中でも、今生きていることに感謝し、この一瞬を一生懸命生きようと思いを転換する人たちがたくさんいるのです」

「死に向かう方に伝えたい気持ちは、死は敗北ではなく、ほんとうにご苦労さまでした、という思いです。若い方の死はお気の毒ですが、十分生き切って、ご苦労さまと言われ、死ぬ場所があると社会は安心できると思う。それには医療者のマインドが大事だと思う。患者さんの感性は研ぎ澄まされていて、ウソがつけない世界です。そういう時、本音の付き合いをしなければいけません。ですから死に対してちゃんとした心構えをもっていなければ見透かされ、心を開いてもらえません。こちらが死に対する覚悟をもっていれば感じ取ってもらえる。そういったマインドをもった医療施設でありたいのです」

(編集委員 工藤憲雄)

ながほり・ゆたか 1958年東京都生まれ。83年、群馬大学医学部卒業。85年横浜市立大学医学部第2外科(消化器腫瘍外科)に入局。93年ドイツ・ハノーファ医科大留学。横浜船員保険病院副院長などを経て、2015年から育生会横浜病院院長。日本外科学会指導医。著書に「見えない世界の科学が医療を変える」。