サウンドクリエイトでの対談

甘美なる愛の讃歌。オペラの最高傑作、R.シュトラウス「ばらの騎士」のオーディオ的魅力を深掘り!

2025/10/16

:ファイルウェブオーディオ編集部・

筑井真奈

甘美なる愛の讃歌。オペラの最高傑作、R.シュトラウス「ばらの騎士」のオーディオ的魅力を深掘り! - PHILE WEB

銀座のオーディオショップ、サウンドクリエイトの人気イベント、「クラシック名曲深堀り」。夏の盛り、8月31日に開催された第4回目のテーマは、リヒャルト・シュトラウスの「ばらの騎士」。ストーリーと音楽が織りなす甘美なオペラ作品、オーディオ評論家の山之内 正氏と、カント哲学者でオーディオ愛好家の黒崎政男氏はどのように分析したのか。対談の模様をお届けしよう。

練り上げられた脚本と高い音楽的完成度

ーー名曲深堀りシリーズの4回目をお送りいたします。第1回ベルリオーズ「幻想交響曲」、第2回ストラヴィンスキー「春の祭典」、第3回マーラー交響曲第2番「復活」に続いて、今回は初めてオペラを取り上げます。リヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」について語っていただきましょう。

黒崎 今回は「ばらの騎士」ということで、オーディオの話に加えてストーリーもテーマになるかと思います。オペラの歴史の中で最高傑作との評価もありますが、歴史上最初のオペラとされるモンテベルディ「オルフェオ」も素晴らしいですね。「ばらの騎士」はオペラの歴史の中の最後の傑作とも言えるので、オペラは最初と最後がすごい!

山之内 約300年間にわたって発展してきた頂点の作品といえるかもしれません。

黒崎 私は高校時代から音楽が好きでしたけど、ずっとバッハしか音楽じゃないと思ってた。リンのオーディオに出会ってから大きな編成の音楽も好きになったんです。いつも同じ話ですみません(笑)

山之内 ワーグナーやR.シュトラウスなど大編成の音楽から入った私とは真逆ですね。これもいつも同じ話題で恐縮です(笑)

黒崎 ただ「ばらの騎士」だけは昔から好きでした。年老いた男性、若い男性、若い女性、年齢のいった女性という4人が主役で、それぞれの本質的な生き方を見事に描き出してます。生きていくってどういうこと?年齢を重ねるとどう変わるの?男の喜びって一体なに?など、深いレベルで語られていく。ホフマンスタールの台本が素晴らしくて、わー、すごい人間通だなっていう感じが、ものすごく感じられるオペラです。このままだと30分しゃべっても終わらないので、音楽を聴きましょう(笑)

赤裸々な感情を音楽と舞台で表現する

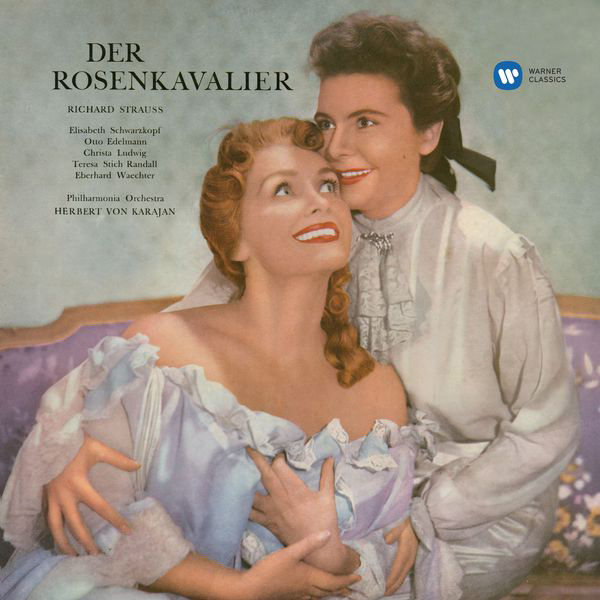

山之内 ではカラヤンの1956年の録音で冒頭から。オーケストラはフィルハーモニア管弦楽団です。

(1)Qobuz再生

introduction(カラヤン指揮、フィルハーモニア管弦楽団、1956年版)

山之内 いきなりオクタヴィアンと元帥夫人のテーマが出てきて、R.シュトラウスの躍動的な音響に引き込まれます。オクタヴィアンのテーマを提示するホルンはデニス・ブレインですね。このホルンを聴いてしまうと他がかすんでしまうぐらい圧倒的な演奏です。

黒崎 ウォルター・レッグがプロデュースした名盤ですね。今日は初期盤のレコードも持ってきたので後で聴きましょう。

山之内 オクタヴィアンは17歳の若い男性という想定ですが、歌うのはメゾソプラノです。そして、そのすぐ後、恋仲の元帥夫人の優美なテーマが弦楽器に出てきます。重要な主題をいきなり提示する鮮やかな手法ですね。

黒崎 デニス・ブレイン素晴らしい!若くして亡くなったけど録音ではたくさん聴けますね。この後のホルンのフレーズは性的に赤裸々な描写として有名ですよ。

山之内 幕が開くといきなり寝室で、ベッドの上で歌う場面から始まる。R.シュトラウスは「ばらの騎士」の前の「サロメ」、「エレクトラ」でも過激な演出に踏み込んでいるので、上演時は物議を醸したでしょうね。

黒崎 「春の祭典」もちょうどこの時期でした。

山之内 1913年初演です。「ばらの騎士」はその2年前にドレスデンで初演されました。

黒崎 その時期ヨーロッパではフロイト的世界観が出てきてるから、結構こういう赤裸々な描写が広がっていたんでしょうね。

山之内 R.シュトラウスは標題を音楽化する能力が非常に高い作曲家で、「英雄の生涯」、「アルプス交響曲」などの作品で際立った成果を上げました。言葉や感情を音楽にするという点ではオペラが究極の形態なので、そこでさらに才能を発揮したわけです。

黒崎 そうそう。しかもホフマンスタールとの共同作業で練りに練った脚本がすごい。ここでオペラの全体像を紹介しておきましょう。時代設定は18世紀半ば、マリア・テレジア治世下のウィーンです。第1幕冒頭に登場する元帥夫人とオクタヴィアンはいとこ同士で愛人関係。やはり従兄弟のオックス男爵は好色で俗物の中年男性で、ファニナル家の娘ゾフィーとの婚約を控えているのに、元帥夫人の部屋にいたオクタヴィアン扮する小間使いのマリアンデルにちょっかいを出します。

婚約の儀式の使者としてオクタヴィアンがファニナル家を訪れ、「銀のばら」を贈る第2幕の有名な場面は、オックス男爵が酔っ払って歌うワルツとともに物語と音楽両方でこの作品のハイライトです。バスの歌手が歌うオックス男爵は歌唱も演技も難しい役です。

第3幕はオクタヴィアンが仕掛けた芝居でオックス男爵をだまし、復讐を果たす場面で盛り上がります。その大騒ぎのあと、元帥夫人、オクタヴィアン、ゾフィーの三重唱で音楽は最高潮に達します。「ばらの騎士」の最高の聴きどころといっていいですね。

山之内 今日は第2幕前半とオックス男爵のワルツ、そして第3幕の三重唱を中心に聴いていきますが、その前に第1幕後半、元帥夫人のアリアをシュヴァルツコップの歌唱で聴きましょう。

黒崎 「いつまでもこの時間は続かない。いつか彼が私のもとから去っていく時が来る」と歌う有名なアリアですね。

(2)Qobuz再生

Act1 Da geht, er hin der aufgeblas'ne, schlechte kerl(元帥夫人のアリア)

山之内 モーツァルト「フィガロの結婚」の伯爵夫人と同じ心境を歌う素晴らしいアリアです。抑えた表現のシュヴァルツコップの歌は何度聴いても感動しますね。

黒崎 歳を重ねて自分の美しさが失われてしまうと嘆き、オクタヴィアンがいずれ私から去っていく不安にかられる。時は移ろい、いつまでも同じということはない。元帥夫人のそんな不安を非常にうまく表現しています。自ら身を引いてオクタヴィアンとゾフィーを結び付ける第3幕の展開につながります。

山之内 R.シュトラウスとホフマンスタールはモーツァルトのオペラを20世紀に再現したかったのだということがよくわかります。オクタヴィアンは「フィガロの結婚」のケルビーノだし、オックス男爵はスザンナを誘惑してフィガロに仕返しされる伯爵を彷彿とさせます。今日はQobuzのストリーミングで聴いてますが、ステレオ録音の立体感や声の質感は録音の古さを感じさせませんね。

黒崎 シュヴァルツコップ素晴らしいですね。R.シュトラウス「最後の4つの歌」だけは高校生のときから大好きでずっと聴いてました。

ばらの騎士登場、香りも感じさせる精妙な音色

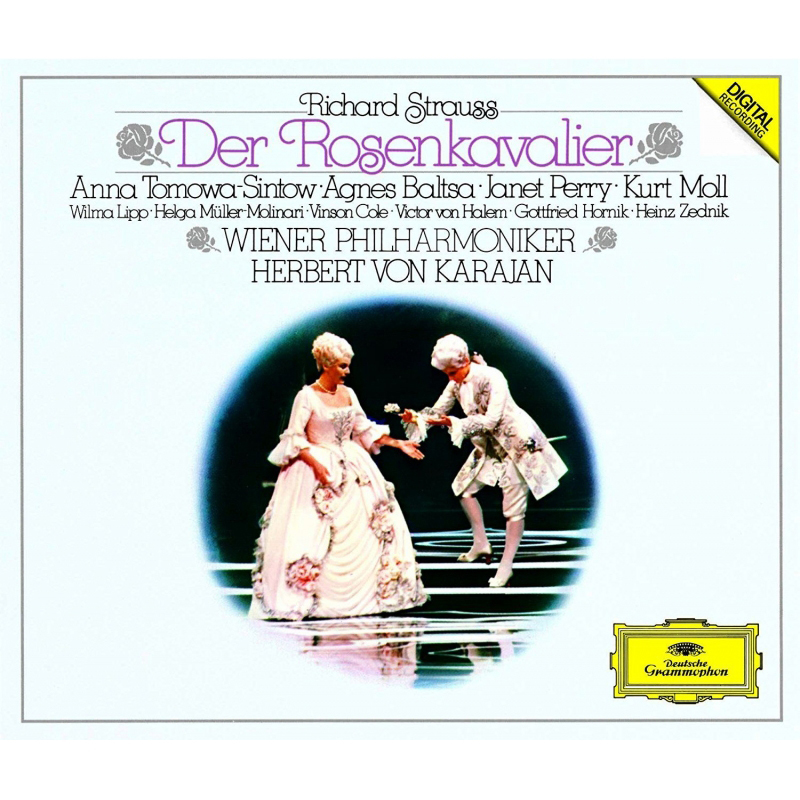

山之内 続いて第2幕のばらの騎士登場の場面を1980年代にカラヤンがウィーンフィルと録音した音源と1956年録音のステレオLPで聴き比べてみましょう。

(3)Qobuz再生

ACT2「けだかくも美しき花嫁に」〔ばらの献呈の場〕カラヤン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、1982 - 84年版

(4)LP再生

4面途中から ACT2のばらの騎士の到着のあたりから カラヤン指揮、フィルハーモニア管弦楽団、1956年版

黒崎 銀のばらを贈る場面の天国的な美しさは、オクタヴィアンとゾフィーという若者同士の出会いのシーンとして素晴らしい音楽が与えられています。チェレスタが効果的で、きらきらした銀の「ふりかけ」をかけたみたい!

山之内 ばらの香油のフレグランスを連想させますね。ミュートを付けた弦の音色も精妙です。

黒崎 いま聴いたレコードは超貴重盤で超初期盤。コロンビアのレーベルが付いたステレオ盤です。これがオリジナルで、もうとんでもなく音が良い!

山之内 オックス男爵が結婚しようとするゾフィーの家(ファニナル家)は、経済的に成功した市民が貴族に成り上がり、政略結婚でさらに箔を付けるという設定です。貴族階級の身勝手な人間関係を描く一方で、ウィーンの宮廷文化を背景に、20世紀初頭にはほぼ失われていた空気をオペラの舞台で懐かしむという一面もあります。初演時にすごく好評だったのは、今はもう失ってしまったけど、でも嫌いじゃないよねという心理がはたらいたからかもしれません。その雰囲気を象徴する場面です。

黒崎 初演が1911年ですから、まだギリギリ第一次世界大戦の前。ヨーロッパが崩壊する直前ですからね。

いやらしいけど憎めない、オックス男爵のワルツ

山之内 同じく第2幕、オックス男爵のワルツを1956年カラヤン、1982年カラヤン、1973年クライバーという3種類の音源で聴きます。オックス役は順にオットー・エーデルマン、クルト・モル、カール・リーダーブッシュです。

(5)LP再生

ACT2 オックスのワルツ カラヤン指揮、フィルハーモニア管弦楽団、1956年版

(6)LP再生

ACT2 「ああ、こんなになっちまった」〔オックス男爵のワルツ〕カラヤン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、1982-84年版

(7)LP再生

ACT2 "Herr Kavalier! Den morgigen Abend hatt' i frei" クライバー指揮、バイエルン国立歌劇場、1973年版

黒崎 オックス男爵のいやらしいところ、だけど男の存在の本質そのものみたいなものがここでの聴きどころです。第2幕は天国的に美しい二重唱で始まり、俗物の典型みたいなオックス男爵のワルツで終わるという、この極端から極端への展開がすごいと思います。

山之内 ベテランのバスでないと歌えないし、演じることができない役ですね。

黒崎 オックスは実は私の一番好きな役なんです。男の本当に情けない本性と「ぬか喜び」が見事に表現されてます。マリアンデルに「あなたと会いたいわ」って手紙をもらって「やったー、やったーっ」、もう超喜ぶ。それはぬか喜びなんだけど、「俺、最高!」ってなっちゃう。

ここの歌詞は最初は「あなたと過ごせるなら夜は長くない」だったのが、「俺と一緒なら、夜は長くないぞ!」に、うまく書き換えてるんですね。あなたとなら夜は長くないっていうのは、あなたへのメッセージ、俺と一緒なら夜は長くないぞっていうのは、俺ってすごいぞっていう喜びなんです。指揮者たちは、みんな万感の思いを込めて、喜んで振ってるように私にはいつも聞こえていて、男ならみんなここに共感するよなっていう。

山之内 オックス男爵のちょっと憎めないキャラクターが、エーデルマンうまいですね。クルト・モルのオックス男爵は映像でも実演でも聴きましたが、私はオックスといえばクルト・モルというぐらいなじんでいて、本当にうまいなと思います。

演技も安定していて、下品すぎないところがいい。なにしろゾフィーを一目見た途端、若い女の子らしく腕が細くていいなあとか、モノ扱いするような人物ですから、いくらでも下品に演じられるんだけど、そこまでは踏み込まない。落ちぶれかかってるけど、一応は貴族ですから。

黒崎 このオペラ、最初は「オックス」という題名だったんです。それほどオックスは重要な役で、出番もオクタヴィアンと並んで多い。

山之内 でも「オックス」という題名だったら、こんなに流行らなかったかもしれませんね。

黒崎 たしかに「ばらの騎士」って素晴らしいタイトルですね。

山之内 カラヤンの新しい方の録音はウィーンフィルの音色が素晴らしいですね。ポルタメントもやりすぎなくてちょうどいい。

黒崎 私はSPレコード時代のを聴いてるんで、ポルタメント、全然平気(笑)。むしろ多い方が心地よいぐらいの感じかな。この曲は本当に演奏家と指揮者によってガラリと変わるのが面白い。

山之内 クライバーのライヴ録音も他とまるで違う良さがありますね。リーダーブッシュの起伏の大きな表情とクライバー独特のアーティキュレーションが噛み合っていて、不機嫌な表情から一瞬で喜びに変わるあたり、うまいですね。

黒崎 その切り替わりのうまさ、歌舞伎を思い出しますね。クルト・モルのほうが、私はここの表現としては好きだけど、こういう面白さも味わえるところが素晴らしい。

山之内 オックスに成り切っている。

黒崎 完全にそうですよね、愛してますよね、オックスを。

声の音域から考える三重唱の魅力

山之内 三重唱を聴く前に声の音域の話をします。声の音域が他の楽器とどんな関係にあるのか、スピーカーではどのドライバーユニットが声を再生しているのかを理解しておくと、音を判断するときに役に立つことがあります。

「ばらの騎士」はオックスが歌う低いドからゾフィーの最高音域まで、作品全体を通してバスからソプラノまで広い音域の音が出てきます。男声は低い方からバス、バリトン、テノール、女声はアルト、メゾソプラノ、ソプラノと6つの声域で約4オクターブをカバーしますが、これを音名で表すとC2からC6となります。

楽器の音域はさらに広く、C1が5弦コントラバスの最低音でピアノ(88鍵)の一番低いドに相当し、C7はフルートの最高音域のド、ヴァイオリンの最高音域はそのオクターブ上のC8まで伸びています。ちなみにピアノの中央ドはC4です。

周波数で表すとC2が65.4Hz、C6が1046.5Hzなので、スピーカーのウーファーからミッドレンジの音域に声が分布することになりますが、これはすべて基音の話で、倍音はさらに高い音域まで伸びています。また、コロラトゥーラソプラノはC6よりもさらに4度ほど高い音で歌うこともあるので、テスト信号でおなじみの1kHzよりも高い音域に相当します。

(8)Qobuz再生

Act 3. Marie Theres'! - Hab' mir's gelobt カラヤン指揮、フィルハーモニア管弦楽団、1956年版

(9)Qobuz再生

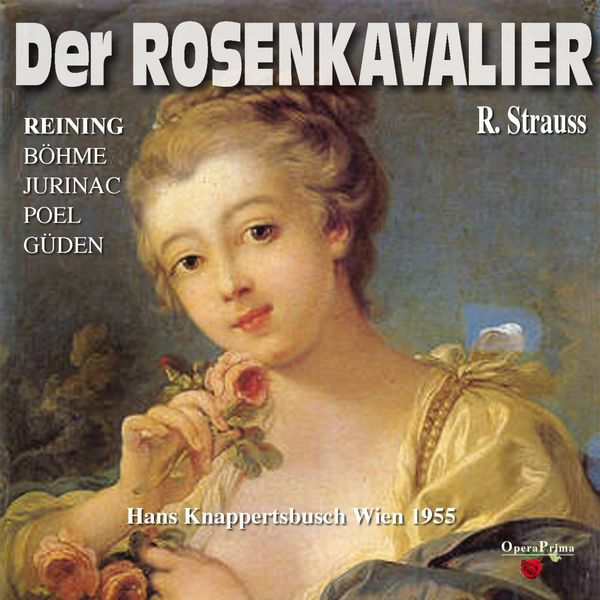

Act 3. Marie Theres'! - Hab' mir's gelobt クナッパーツブッシュ指揮、バイエルン国立歌劇場、1955年版

山之内 「ばらの騎士」最大の聴きどころ、第3幕の三重唱を2種類の音源で聴きました。

黒崎 歌詞と音楽が見事に一体化しています。

山之内 作家と作曲家が練りに練って仕上げたからこそ、ここまで完成度の高い場面が完成したんですね。感情の動きと同期し、3パートの女声の溶け合いが生む色彩の変化が琴線に触れる美しい響きを生む。低めの音域でオクタヴィアンが歌う旋律にゾフィーの高音域が重なった瞬間、感情が強く動かされる。独唱にはない重唱ならではの力だと思います。

黒崎 そこはとても面白い視点ですね。映像で見ていると演出や美術に意識が入っちゃって、音楽そのものが持っている力になかなか気付かなかったけど、今日みたいに素晴らしいシステムだと、音楽の深さを知るには映像がない方が良いということを改めて感じます。

山之内 三重唱でも最初はオクタヴィアンは元帥夫人と別れたくないという気持ちがまだ強いけど、目の前のゾフィーが魅力的で可愛くて、気持ちが揺れ動く。3人とも迷うんですよ、この三重唱は。

黒崎 3人がそれぞれ迷いながら歌い始めるんですよね。元帥夫人はあなたが良いなら譲ると自分に言い聞かせつつ迷い、譲られる側のゾフィーも「ああ、この人、私のことをどう思ってるのかしら、ごめんなさい」、オクタヴィアンは「僕、どっちに行ったらいいいの?」ってそれぞれが勝手に歌っていく。でも音楽としては、すごく良い形で流れますよね。

山之内 同じ旋律を重ねるんじゃなくて、それぞれの立場で違う旋律を同時進行で動かす。その繊細さがこれまでなかったぐらいにレベルが高くて、音楽と言葉が緻密に一体化化しているんですね。ここでこの人の気持ちが切り替わったんだなと、すぐにわかるほど。

黒崎 そうです、そうです。

「好きな彼が幸せになるのであれば私は幸せ」

山之内 ホフマンスタールは歌詞の長さと演奏時間のバランスにまで気を配っていて、最後の三重唱は歌詞の長さに対して音楽が長すぎるのではと心配したんです。もう少し短くしませんかと提案したら、R.シュトラウスは「私に任せなさい。作曲家というのはそういうことにかけては専門家なので」と答えて、実際に素晴らしい音楽を書き上げたんです。できればもっと長くしてほしかった(笑)

黒崎 元帥夫人が「彼が他の人を愛するようになった。その彼を私は愛してるんだ」って歌う。愛って何って、いろんな定義があるなか、自分の好きな人が幸せになることが私の幸せっていうのも愛の真髄。好きな彼が幸せになるのであれば私は幸せ、と歌う。

山之内 この三重唱はその愛の深さが見事に表現できています。

黒崎 ドイツ語では、他者に対する彼の愛を愛すること、それが私が彼を正しく愛するということなんだっていう歌詞なんですよ。

山之内 三重唱で互いの気持ちが盛り上がったところで自然にオクタヴィアンとゾフィーの二重唱に移行する。そこが音楽的な頂点になってます。

黒崎 複雑なそれぞれの思いが見事な三重唱になっている。

山之内 でも、たしかに美しい瞬間だけど、オクタヴィアンはまだ17歳。この先どうなるかはまったくわからない。永遠の愛とは違う、いまこの瞬間での美しさ、ですね。

黒崎 そうね、だからこの美しい音楽で終わればいいのに、最後に小さな黒人がハンカチを拾う場面がありますよね。あれは、この綺麗なままでなくて、こいつらはまた同じことを繰り返していくんだろうなっていう。なんか、ちょっと暗示のような思いが込められているんでしょう。

山之内 いわゆる大団円やハッピーエンドには全然なってない。そこが良いですね。クナッパーツブッシュの1955年のライヴ録音でのライニング、ユリナッチ、ギューデンの三重唱もまた素晴らしかった。この時代の「ばらの騎士」を歌うソプラノの頂点に位置する人たちですから、見事なアンサンブルです。70年前の録音ですが、ウィーンフィルでなければ出せない音がありますね。

もうすぐウィーン国立歌劇場が来日して「ばらの騎士」と「フィガロの結婚」を上演します。とても楽しみですね。

黒崎 私も行きます。ウィーンを象徴する演目での引っ越し公演ですね。

山之内 三重唱も含めてウィーンの「ばらの騎士」の素晴らしさはまず間違いない。ずっと記憶に残るような演奏に出会えるはずです。

ミュンシュ、カラヤン、ロト。録音で味わうベルリオーズ「幻想交響曲」の革新性

2024/09/05