無筋のコンクリート壁は腐食の進行把握が困難」埼玉陥没事故で専門家が指摘

日本大学・保坂成司教授

佐藤 斗夢

日経クロステック/日経コンストラクション

埼玉県八潮市の道路陥没を招いた下水道管内の腐食は、点検時点でかなり進行していた可能性がある。下水道管の維持管理に詳しい日本大学の保坂成司教授に、今回の陥没事故と点検について聞いた。(聞き手は佐藤 斗夢=日経クロステック/日経コンストラクション)

下水道管の点検の例。2025年2月4日に東京都が実施した緊急点検で、作業員がマンホールの中へ入っていく様子(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

下水道管は、どのように腐食し損傷に至ったのか。

破損したのは、各地域の汚水を処理場に送る流域下水道の下流部に位置し、土かぶり約10mの地下を通るコンクリート造の管だ。

陥没箇所のすぐ上流には口径3mと4.75mの管をつなぐマンホールがある。下水がマンホール内の段差で攪拌(かくはん)され、硫化水素が拡散。壁面にすむ微生物によって硫酸が生成され、腐食が進んだ可能性がある。

さらに、マンホールに至るまで数キロメートルにわたり、勾配のほとんどない区間が続く。マンホール上流では、酸素濃度が低くBOD(生物化学的酸素要求量)の高い下水が流れていたと見られる。硫化水素が生成されやすい環境だったのではないか。

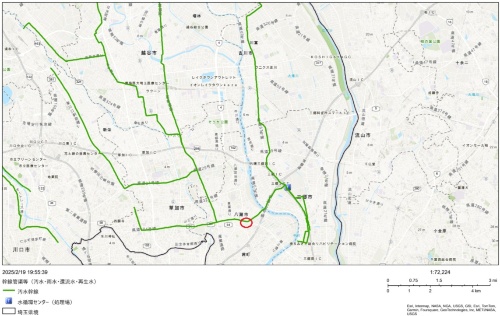

中川流域下水道の路線図。赤丸で囲んだ箇所が現場付近(出所:埼玉県)

[画像のクリックで拡大表示]

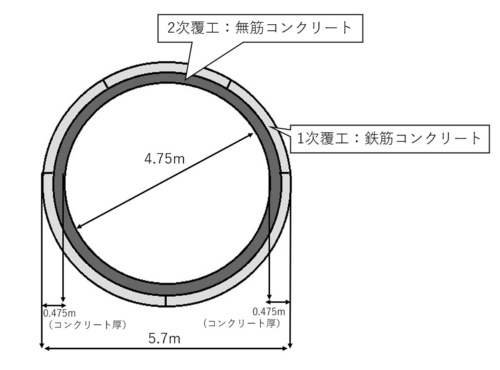

破損した下水道管は1983年に供用を開始した。1次覆工は厚さ約225mmの鉄筋コンクリート製セグメントで、2次覆工は厚さ約250mmの無筋コンクリートだった。ある実験では微生物が生成する硫酸によって、下水道管の中に吊るしたモルタルの供試体が1年ほどの間に約36mm腐食したことが報告されている。今回の現場の管でも、厚さ約475mmの覆工コンクリートを徐々に溶かしたと見られる。

現場付近の直線部のトンネル断面図(出所:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

腐食が1次覆工に達した後に、セグメント同士の接合部から腐食が進行し、セグメントが脱落した可能性も否定できない。

事前のメンテナンスで、管路の腐食に気づけなかったのか。

インフラメンテナンスの観点で見ると、この2次覆工が無筋だったことに注意が必要だ。

今回の現場では2022年に簡易カメラを搭載した小型船舶で点検を実施している。損傷したと見られる箇所付近は、腐食によって壁面の骨材が露出している「B判定」で、維持管理によって補修や更新などの実施を5年以上延長できる「緊急度III」の判定だったと聞いている。

鉄筋が露出している「A判定」が出ると「緊急度II」以上の判定となる。さらに、A判定2つで「緊急度I」となり、速やかな補修・更新などが求められる。しかし、無筋の2次覆工は腐食がいくら進んでも、B判定としかならない。

そもそもコンクリートの厚さが減っていたことを、簡易カメラで撮影した画像で判別するのは不可能だったと思う。処理場への流入下水量から計算した水位は平均約1.1m、流速は平均約1.6m/秒。溺れる恐れがあり、点検員が立ち入って調査できなかったと見られる。代替路線がなく1本の幹線だった他、流量が多く水替えは困難だったのではないか

「無筋のコンクリート壁は腐食の進行把握が困難」埼玉陥没事故で専門家が指摘 | 日経クロステック(xTECH)