素晴らしい研究/発見ですね!

======================

古代米国人の主食はマンモス肉、大型動物食裏付ける「直接証拠」判明

(CNN)

米先住民の祖先にあたるクロービス人は、1万年以上前の氷河期時代、マンモスなどの大型動物を主食にしていたという研究結果が発表された。

米国とカナダの大学の研究チームは、約1万3000年前に埋葬された1歳半の男児の遺骸を調べ、食べた物の化学的特徴を調査した。乳児の遺骸は1968年、モンタナ州南西部のウィルソール近郊で見つかっていた。 男児はまだ授乳中だったことから、研究チームは母親の食事内容を推測することができた。 調べた結果、母親の食事はマンモス肉が約35%を占め、ほかにもヘラジカ、バイソン、ラクダなどを食べていたことが判明。一方で、小型哺乳類や植物はほとんど摂取していなかった。 クロービス人はマンモスの移動ルートを追って長距離を移動していたと思われる。わずか数百年で北米全土に広がり、南米にも到達していた理由はそれで説明がつくと、論文を発表したカナダ・マクマスター大学のジェームズ・チャターズ氏は話す。 クロービス人が「クロービス・ポイント」と呼ばれる先がとがったやりのような形状の武器を使ってマンモスのような大型の獲物を殺していたことは、以前から分かっていた。しかしその食生活については今に至るまで、遺跡で見つかった動物の死骸や武器といった二次的な証拠しか見つかっていなかったという。 このためクロービス人の食事については専門家の間でも意見が分かれ、大型動物の狩猟を行っていたという説と、そうした動物の狩猟が難しいことから小動物や植物、魚を含むバラエティーに富んだ食事だったという説が存在していた。 今回の論文について、氷河期時代の動物とクロービス人について長年研究しているネバダ大学のギャリー・ヘインズ名誉教授(今回の論文にはかかわっていない)は、2番目の雑食説に対する反論と位置付け、「この論文の重要性は、状況証拠ではなく、マンモスが更新世の食料だったことを裏付ける直接的な証拠を提示したことにある」と解説する。 論文では直接的な証拠として、安定同位体分析という手法を使って乳児の母親が食べた物を具体的に突き止めた。さらに、他の雑食動物や肉食動物とも比較した結果、食事の内容は主にマンモスを餌としていたネコ科動物「ホモテリウム」に最も近いことが分かった。 今回の研究を通じて先住民族とのつながりを取り持ったシェーン・ドイル氏は、「(クローブ人が)どれほど素晴らしかったか」を物語る研究と評価。「彼らはスキルが豊富なだけでなく、決然として、地球上で最強級の強靭(きょうじん)な人々だった」と話している。 ただしマンモスの狩猟によって、人類がマンモスの絶滅を早めた可能性もある。 「米国と中欧にある最大のマンモス遺跡からは、主に若いマンモスが見つかっている。多分、殺すのが最も簡単だった」とヘインズ氏は言い、「大きな気候変動の時期に北米からこの世代がいなくなったことが、マンモスを絶滅に追いやった主な要因だったのかもしれない」と推測している。 この研究は4日の科学誌に発表された

古代米国人の主食はマンモス肉、大型動物食裏付ける「直接証拠」判明(CNN.co.jp)

========================================================================================================================

クロービス文化の起源、定説に疑問 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

古代

クロービス文化の起源、定説に疑問

2014.07.15

メキシコの北西にある発掘現場エル・フィン・デル・ムンドで、ゴンフォセレの骨とともに発見されたクロービス人の石英の槍先。

PHOTOGRAPH COURTESY OF INAH SONORA

メキシコにある「世界の終り」と呼ばれる発掘現場で、アメリカ先住民の起源とされる遺物が発見された。それぞれ4本の牙を持つゾウに似た絶滅種2体の骨と、その周囲を取り囲むようにして見つかった1万3400年前の尖頭器(槍先)である。 メキシコ北西部、ソノラ砂漠にあるエル・フィン・デル・ムンド(スペイン語で“世界の終り”)で発見されたこれらの骨は、アメリカ大陸において明確に定義されている最古の文明に属するクロービス人が、ゴンフォセレ(Gomphothere)を食用としていたことを示す初の考古学的証拠である。ゴンフォセレはゾウ目の古代動物で、現代のゾウと同程度の大きさがあった。

考古学者が注目しているのは、クロービス人が何を食べていたかだけではなく、その残り物の年代である。アリゾナ大学の考古学者バンス・ホリデー(Vance Holliday)氏によると、エル・フィン・デル・ムンドで見つかったクロービスの遺跡は、これまでで最も古く、発掘場所としても最南端である。クロービス人といえばベーリング地峡が起源と考えられてきたが、そこからはるか遠く離れた場所での発掘を受けて、研究者らはアメリカ先住民の起源に新たな疑問を抱き始めている。

クロービス文化は長いこと、北アメリカの南西、氷河の南とベーリング地峡一帯が起源であると考えられてきた。しかし、テキサス州とエル・フィン・デル・ムンドでさらに古いクロービス人の遺跡が発見されたことで、その見方に疑問が出てきた。両者の放射性炭素年代はほぼ同じ1万3400年前と測定されている。

「ここにきて突然、最古のクロービス遺跡が北アメリカ南部の2カ所で発見された。これは、クロービス文化の起源が北にあるのではなく、どこか別の場所にある可能性を示唆している。そして、これまで考えられてきたよりも古い起源を持っているのではないかと思われる」と、ホリデー氏はいう。同氏はナショナル ジオグラフィックから助成金を受けている。

キャロルトンにあるウェスト・ジョージア大学の考古学者トーマス・ジェニングス(Thomas Jennings)氏は、エル・フィン・デル・ムンドでの発見によって、クロービス文化をめぐる今まで分かっていなかった謎に回答が与えられようとしていると話す。中でも最も興味深いのは、クロービス人の技術が大陸全体に行き渡っていたということである。例えば、独特な槍の先は長くて幅も広く、両側が刃になっている。この槍先が、クロービス人の移動に伴ってアメリカ大陸全体に広がっていったのか、それとも既に住んでいた他の先住民族に技術だけが広まったのか、それは定かではない。

「これほど遠く南へ離れた場所で最古のクロービスの遺跡が見つかったということは、クロービス文化の起源がおそらく北アメリカ南部のどこかにあるということだ。アメリカ大陸の定住の歴史において、それは様々な意味を持つ」とジェニングス氏は言う。

◆氷河期の動物

ある牧場経営者からの連絡を受けて、2007年に初めてエル・フィン・デル・ムンドを調査した考古学者らは、マンモスあるいはマストドンの骨でも出てくるのではないかと期待していた。ところが、出土した動物の顎の骨を見て、自分たちは何か全く別の物を手にしているのだということが明らかとなった。

クロービス人はマストドンやマンモス、バイソンなど巨型動物類を狩ることで有名だが、北アメリカでは珍しかったゴンフォセレまで狩っていたとは考えていなかったとホリデー氏は言う。

ゴンフォセレは、最後の氷河期の間に中央アメリカおよび南アメリカで多く見られ、南アメリカでは主に高地の草原地帯に生息していたが、1万年ほど前に絶滅した。

この研究は、7月14日付「Proceedings of the National Academy of Sciences」に発表された。

PHOTOGRAPH COURTESY OF INAH SONORA

文=Gloria Dickie

クロービス文化の起源、定説に疑問 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

=====================================================================================================================

ウィキペディア(Wikipedia)』

クローヴィス文化(Clovis culture、リャノ文化複合Llano complexとも)は、後期氷期の終わり、放射性炭素年代測定によると13000B.P.(クローヴィス層と呼ばれる地層。en:Younger Dryas impact hypothesis)から8500B.P.(B.P.は、Before Presentの略で、1950年を基点として何年前かを表す。)とされる時期に北米を中心に現われた、独特な樋状剥離が施された尖頭器を特徴とするアメリカ先住民の石器文化である。編年上は、古インディアン期(w:Paleo-Indians、ないし石期Lithic)に属し、指標となる尖頭器が、1930年代にニューメキシコ州東部のリャノ・エスタカード(Llano Estacado)地方の町クローヴィス近郊のブラックウォーター・ドロウ(Black Water Draw)Ⅰ遺跡でマンモスの骨に共伴して発見されたことに由来する。クローヴィスの尖頭器は、テネシー州、ケンタッキー州などミシシッピ川中流域に集中するものの合衆国全域とメキシコでもかなり用いられており、アメリカ大陸全体に分布している。

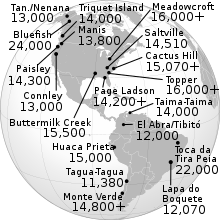

クローヴィスの尖頭器は、一般的には、長さ7〜12cmで、特徴的な樋状の剥離は、基部から1/4〜1/2の長さに及んでいる。一方、基部が末広がりの魚尾形のものや、4cm程度の小型のものや、地域差もみられる。ブラックウォーター・ドロウ遺跡からはマンモスのほかに、ラクダ、馬、バイソンなどが確認され、スクレーパー、石刃、たたき石、剥片石器も出土している。アリゾナ州のレイナー(Lehner)遺跡では、9頭のマンモスの骨をはじめ、ウマ、バク、バイソンの骨が発見され、コロラド州のデント(Dent)遺跡でもマンモスの骨に伴ってクローヴィスの尖頭器が出土している。これらの遺跡はいわゆる獲物を殺して解体し、毛皮や肉をとったりしたキルサイトと言われるものである。アリゾナ州のマレー・スプリングス遺跡では、尖頭器や2頭のマンモスやオオカミ、そのほか他の遺跡で発見されたものと同様な動物骨のほかに、12000点の剥片や両面調整の石器やマンモスの骨に穿孔を施した骨角器が発見された。一方で、ワパナケット8遺跡のようにのみや彫刻刀のように用いられたグレーバーやナイフ形石器、スクレーパー、剥片石器とともにおびただしい尖頭器が発見され、動物骨はまったく見られない前述のキルサイトとは異なる様相の遺跡もあり、住居跡であったと考えられている。クローヴィス人は、一般的に新世界の最初の人間の居住者と見なされていて、北アメリカと南アメリカの全ての先住民文化の祖先であると言われている。しかしこの視点には、最近、チリのモンテベルデ(w:Monte Verde)などもっと年代が古いと主張される様々な考古学的発見により異論が唱えられている。

発見

[編集]

1929年、19歳のジェームス・リッジレイ・ホワイトマンは、ニューメキシコ東部のブラックウォーター・ドロウ(Blackwater Draw)で、クローヴィス人の遺跡を発見した。これらの初期の発見をよそに、最初に証拠として受け入られたのは、1932年のクローヴィスにおいて、フィラデルフィア自然科学アカデミー/ペンシルベニア大学のエドガー・ビリングス・ハワードの指示によって発掘された尖頭器であった。ハワードの調査班は、8月にニューメキシコ州のバーネット洞窟(英語版)の発掘(実際これが初めてのクローヴィス遺跡の研究者による発掘だった)を止めて、ホワイトマンを訪ね、彼の見つけたブラックウォーター・ドロウ遺跡に向かった。11月、ハワードはホワイトマンによる追加の発見を詳細に研究するためにブラックウォーター・ドロウに戻ったという。

バーネット洞窟の発掘のレポートが早いかもしれないが、クローヴィス遺跡の最初の研究家によるレポートは1932年11月25日のブラックウォーター・ドロウ遺跡のそれだと考えられている。何名かの研究家によると、コロラド州のデント(Dent)遺跡(英語版)が最初のクローヴィス遺跡の発掘という反対意見もある