裏金やわいろや接待などが、

”動いている????”

と、

思われてもしょうがない、

”アまああああ~~~~~い規制”

=====================================

「廃棄物」ではない残土

元請けに残土の搬出先確認を義務化、廃棄物処理法ほど厳しい管理求めず

青野 昌行

日経クロステック/日経コンストラクション

元請けに残土の搬出先確認を義務化、廃棄物処理法ほど厳しい管理求めず | 日経クロステック(xTECH)

山間部などに処分される建設残土は実態が廃棄物にもかかわらず、排出者責任を規定する廃棄物処理法の対象ではない。これまで規制が甘かったが、適切な管理に向け、最終搬出先までの確認が義務付けられた。

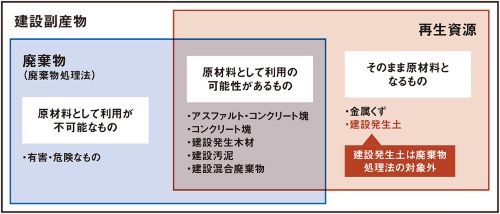

宅地開発などの目的を持って造成する盛り土と異なり、建設残土を捨てるための盛り土は、いわば廃棄物の山だ。ところが残土は「資源」と見なされ、廃棄物処理法の対象から外れている(資料1)。

資料1■ 建設副産物の種類

(出所:国土交通省の資料を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

工事現場から発生する「建設副産物」のうち、コンクリート塊や木片、建設汚泥などは廃棄物とされ、廃棄物処理法に基づく処理が必要となる。

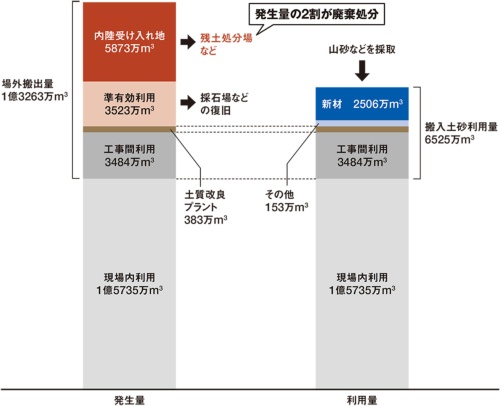

建設残土は資源とはいえ、活用先のない場合が多い。国土交通省が実施した建設副産物実態調査によると、2018年度に全国の建設現場から発生した土砂の量は約2億9000万m3(資料2)。そのうち発生場所と同じ現場や、他の工事で活用した土砂は約1億9000万m3にとどまる。

資料2■ 建設現場における土砂の発生量と利用量

全国の建設現場で2018年度に発生した土砂量と利用した土砂量。「その他」は、建設汚泥の処理土やコンクリート塊から採取した砂など(出所:国土交通省「平成30年度建設副産物実態調査」の結果を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

残りの土砂のうち、砕石場の復旧などの「準有効利用」と土質改良プラント行きを除いた約6000万m3は使い道がなく、処分場などに廃棄されている。有効利用率は約8割にとどまり、廃棄物とされる他の建設副産物の再資源化率よりも低い。

建設現場から出る廃棄物についてはマニフェスト(産業廃棄物管理票)を使い、排出者である工事の元請け会社が最終的な処分まで管理することを義務付けている。

一方、建設発生土と呼ばれる建設残土は廃棄物処理法の対象外なので規制が緩い。建設残土も同法の対象とすべきだとの声もあるが、盛土規制法の制定に当たり、従来の扱いに変更はなかった

元請けに残土の搬出先確認を義務化、廃棄物処理法ほど厳しい管理求めず | 日経クロステック(xTECH)