ハザードマップの死角、100億円投じた日立市庁舎は23年豪雨でなぜ浸水したか

荒川 尚美

日経クロステック/日経アーキテクチュア

ハザードマップの死角、100億円投じた日立市庁舎は23年豪雨でなぜ浸水したか | 日経クロステック(xTECH)

急に激しくなった雨で、庁舎執務棟の脇を流れる小さな2つの河川の合流箇所が午後6時6分ごろにあふれ、地下通路と免震用のクリアランスなどから地下1階に流入。越水からわずか1時間15分足らずで停電した――。

これは、日立市庁舎が2023年9月8日に豪雨で浸水して、全電源を喪失した時の様子だ。茨城県日立市は、豪雨からほぼ1年後となる24年9月5日に、水害に対する防災拠点機能の強化を新たに目指して「日立市庁舎安全対策計画」を策定した。この中で、浸水被害の詳細と建設当時のハザードマップに起因する弱点を示した。

庁舎は、公募型設計コンペで選ばれたSANAA事務所(東京・江東)が設計、竹中工務店・鈴縫工業・秋山工務店・岡部工務店特定建設工事共同企業体(JV)が施工を手掛けて17年に完成した。災害に備える防災拠点として、庁舎執務棟に約100億円の事業費を投じていた。

2023年9月8日の午後6時6分過ぎに、数沢川と平沢川の合流箇所から水があふれた時の様子(写真:日立市庁舎安全対策計画)

[画像のクリックで拡大表示]

越水した河川側から日立市庁舎の現在の様子をのぞむ。数沢川沿いに仮設の堤を設置している。2024年10月に撮影(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

市は庁舎安全対策計画を策定するに当たり、24年2月に国土交通省国土技術政策総合研究所・都市研究部の木内望シニアフェローを座長とする「日立市庁舎浸水対策に関する在り方検討ワーキング」(以下、ワーキング)を設置し、検討を重ねてきた。

ワーキングには木内シニアフェローのほか4人の有識者とSANAA事務所、竹中工務店(大阪市)、河川の改修計画を手掛けた日本工営、氾濫シミュレーションを担当したパスコ、アドバイザーの建設技術研究所が参加した。

2024年2月に開催された第1回「日立市庁舎浸水対策に関する在り方検討ワーキング」の様子(写真:日立市庁舎安全対策計画)

[画像のクリックで拡大表示]

日立市庁舎安全対策計画から、浸水被害の詳細を見ていこう。

浸水被害が生じた庁舎は、11年の東日本大震災で旧庁舎が半壊したため、敷地内の旧庁舎西側に場所を移して建て替えたものだ。免震構造の地上7階、地下1階建てで、地下に電気設備と免震装置を設置している。最下層の免震層に、当時の過去最大雨量1時間当たり88mmに対応した雨水排水貯留槽と雨水排水ポンプを備えているが、豪雨当日は排水ポンプの制御盤が水没して、排水できない状態に陥った。

2017年に完成した日立市庁舎。公募型設計コンペで選ばれたSANAA事務所が設計し、竹中工務店・鈴縫工業・秋山工務店・岡部工務店特定建設工事共同企業体(JV)が施工を手掛けた(写真:日立市庁舎安全対策計画)

[画像のクリックで拡大表示]

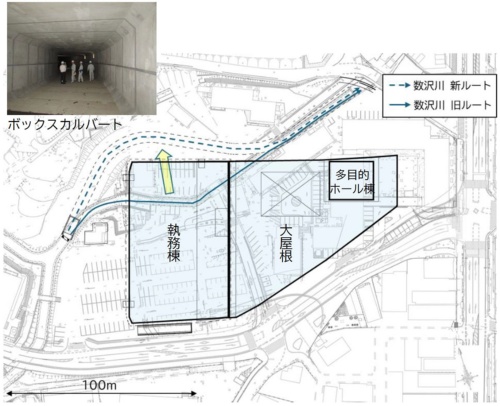

市によると、庁舎の敷地はかつてのため池を、1935年ごろ埋め立てた場所だ。敷地の西側には小規模河川の数沢川と平沢川の合流箇所がある。建て替え前は建設地内を数沢川が横切っていたが、土地利用の妨げになるため、建て替え時に流路を付け替え、ボックスカルバートを用いて地中化した。

庁舎の建て替え用地を横切っていた数沢川の旧流路と、庁舎建て替え時に付け替えた新流路。新流路はボックスカルバートで地中化した(出所:日立市庁舎安全対策計画