最大水深103mの海底送水管、三井金属エンジニアリングが初島から敷設

初島地区海底送水管敷設工事(静岡県)

門馬 宙哉

日経クロステック/日経コンストラクション

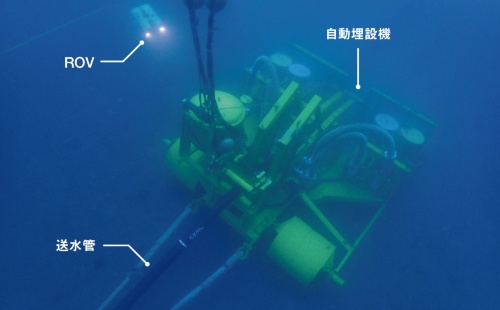

静岡県熱海市の離島から約7kmにわたって敷設されてきた送水管が、本土側に到達した。最大水深は103m。海底送水管では日本有数の水深だ。工事では無人潜水機や全地球測位システム(GPS)、自動埋設機を駆使した。

敷設台船のドローン映像。約7km先にある初島から敷設してきた(動画:大村 拓也)

陸揚げ時の敷設台船。送水管を出しながら、黒いブイで浮かべる(動画:大村 拓也)

静岡県熱海市網代地区の沿岸で、約7km先にある初島から敷設してきた海底送水管の工事が佳境を迎えていた。10隻以上の船に囲まれた台船からブイで浮かべた黒い管が伸び、それを陸上のクレーンで吊り上げる。海上に出た管を海岸からバックホーで引っ張って、陸上へ運ぶ。

送水管を敷設する台船。黒いブイで浮かべた送水管をドラムから伸ばしている(写真:大村 拓也)

[画像のクリックで拡大表示]

初島側から設置してきた海底送水管を、クローラークレーンで吊り上げながら、本土へ引き込む(写真:大村 拓也)

[画像のクリックで拡大表示]

陸上でバックホーを用いて送水管を運ぶ様子(写真:大村 拓也)

[画像のクリックで拡大表示]

初島は、人口約200人の静岡県唯一の有人島。井戸水が枯れたこの島では、1980年に敷設した二重鉄線がい装ポリエチレン管の送水管が劣化。観光客の増加に伴う水需要の増加もあり、新たな送水管を敷設している。

2009年の調査時における網代側の既設送水管の様子(写真:熱海市)

[画像のクリックで拡大表示]

新設する管には波付き鋼管がい装ポリエチレン管を採用した。高密度ポリエチレン管の周囲にステンレス鋼テープや波付き鋼管などを巻き付けて強度を高めた上で、最外層を低密度ポリエチレンで被覆して塩害を防ぐ構造だ。管径は水需要の増加に伴い、既設管の125mmから150mmへと大きくした。

初島側から始めた送水管の敷設作業は20日間に及んだ。長さ6745mで最大水深は103mだ。

施工を担当する三井金属エンジニアリング初島送配水管布設替工事事務所の中谷厚士現場所長は、「海底の水道管としては日本有数の水深を誇る。ダイバーが潜れない深さのため、船上のGPSと海中のROV(遠隔操作型無人潜水機)に搭載した光学カメラを用いて敷設の品質を確保した」と話す。

送水管を敷設する自動埋設機。ROVの映像から敷設状況を確認(写真:三井金属エンジニアリング)

[画像のクリックで拡大表示]

ROVは有線で運用した。潜らせた際に、潮流が速いと有線に負荷を与える。そのため、時速約1ノット(1852m)未満の潮流で作業する必要があった。

海底が深いと有線ROVの運用はさらに難しくなる。潮流の向きや速度が水深によって変化するからだ。例えば、海底の深さが100mの場合は、水深40~50mを境に異なるという。

しかも、ROVをある程度潜らせるまで、海底付近の潮流が分からない。潮流が激しかった場合、落ち着くまでROVを海中で1~2時間待機させる必要があった。

送水管に掛かる水圧も無視できない。台船から送水管を送り出す箇所に荷重計を搭載し、海中で送水管に掛かる荷重を常に監視した