大阪湾の海水練りコンクリート採用、万博「河森正治館」は2.4mキューブを積層

川又 英紀

日経クロステック

大阪湾の海水練りコンクリート採用、万博「河森正治館」は2.4mキューブを積層 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

アニメーション監督でメカニックデザイナーでもある河森正治氏がテーマ事業プロデューサーを務めるシグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」では、壮大なストーリーが展開される。「宇宙・海洋・大地」に宿る、あらゆる命のつながりを表現するという。アニメ「マクロス」シリーズの原作・監督・メカデザインを手掛けたことで知られる河森氏の創造性に満ちたパビリオンになりそうだ。

建物もまた、河森氏のテーマや展示物と呼応するように「建築を通して環境を回復する」というコンセプトを掲げる。中でも大阪湾に浮かぶ夢洲(ゆめしま)らしく、海洋に注目した素材を使うという。もともと物流拠点である夢洲では一般的な「海運モジュール」も建築に取り入れる。こうして建材の生産から運搬、組み立て、解体、再利用までの低環境負荷建築システムの開発に挑戦。船舶主体のモーダルシフトを推進する。

河森正治氏がテーマ事業プロデューサーを務めるシグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」の現場(写真:2024 Shoji Kawamori/Office Shogo Onodera, All rights reserved.)

[画像のクリックで拡大表示]

パビリオンの基本設計を任されたのは、小野寺匠吾建築設計事務所(東京・目黒)である。実施設計は鹿島・小野寺匠吾建築設計事務所グループ。施工は鹿島がそれぞれ手掛ける。実施設計や建設工事などは、同グループが約10億9000万円で落札した。

パビリオンの施工は鹿島が手掛ける。河森館ののぼりが立つ(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

河森館は建築構造と一体化した「セル(細胞)」1つひとつを命と捉える。1辺が2.4mあるキューブ状の鉄骨フレームをセルの基本単位とし、複数のセルを積層したり角度を付けて配置したりする。こうして多様な展示空間や休憩スペースをつくる。セルを積み上げてつくるパビリオンの構造設計は、yasuhirokaneda STRUCTURE/OKstructureが担当している。

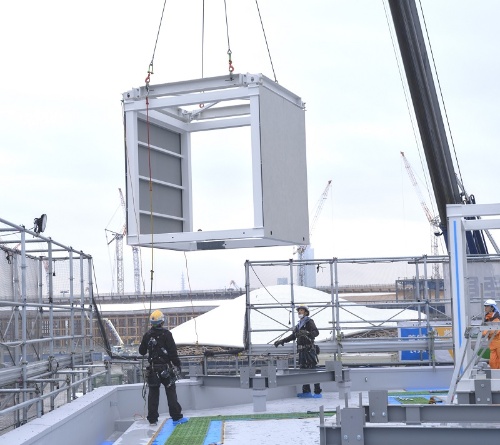

本体の建物にキューブ状の「セル」が配置され始めた(写真:生田 将人)

[画像のクリックで拡大表示]

本体の建物は地上2階建てで、高さは約7.4m。建物の上にもセルが載る。セルは最大5個積み上げると、約12.4mになる。延べ面積は968m2で、イマーシブ体験エリアとリアル体験エリアで構成する計画だ。本体の建物には展示の目玉となる円形の「超時空シアター」を設ける。ヘッドマウントディスプレーを使った没入体験を提供する見通しである。

セルを本体の建物の上に配置しているところ(写真:三嶋 一路)

[画像のクリックで拡大表示]

河森館の完成イメージ(出所:2024 Shoji Kawamori/Office Shogo Onodera, All rights reserved.)

[画像のクリックで拡大表示]

河森館の模型(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

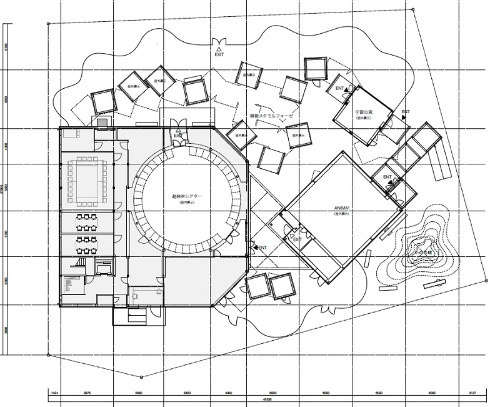

平面図。あちこちに展示スペースがある(出所:2024 Shoji Kawamori/Office Shogo Onodera, All rights reserved.)

[画像のクリックで拡大表示]

合計57個用意するセルは、鉄骨フレームに外装材としてPC版を組み合わせたユニットになる。重要なのは採用するコンクリートだ。真水(淡水)を使う一般的なコンクリートではなく、河森館のために開発した「海水練りHPC(ハイブリッド・プレストレスト・コンクリート)」(以下、海水練りコンクリート)でパネルをつくる。HPCは70枚使用する予定だ。

HPCの取り付け工事の様子(写真:近藤 大介)

[画像のクリックで拡大表示]

素材のリサーチを進めてきた小野寺匠吾氏は、「河森館では大阪湾の海水100%の海水練りコンクリートを採用する」と興奮を隠せない様子だ。HPCは緊張材として、鋼線の代わりに炭素繊維ケーブルを使う。HPCはHPC沖縄(沖縄県浦添市)が開発したもので、同県内で使われ始めている。炭素繊維ケーブルは腐食しないため、真水ではなく海水でコンクリートを練ることが可能になった。

海水練りコンクリートの強度試験(写真:三嶋 一路)

[画像のクリックで拡大表示]

設計者の小野寺匠吾氏。2.4m四方のセルはかなり大きい(写真:2024 Shoji Kawamori/Office Shogo Onodera, All rights reserved