===================

斜面崩壊で通行止めの国道169号、現ルートの復旧諦めトンネル建設

夏目 貴之

日経クロステック/日経コンストラクション

2023年12月の斜面崩壊で通行止めとなっている国道169号について、

管理者の奈良県から

復旧を依頼された国土交通省奈良国道事務所は

被災区間を避けた延長約2.7kmのトンネルで別ルートを構築すると決めた。

アンカー工などの斜面対策を講じて

ルートを変えずに

復旧する案もあったが、

再び大規模な崩壊が生じる恐れが高いと判明して断念した。

復旧方法の見直しで、

発災当初は

最大20億円ほどと見積もっていた事業費は約180億円に

増える見込みだ。

奈良県と奈良国道事務所が24年6月27日に公表した。

2024年6月21日時点の被災箇所。貯水池側に仮設の桟橋を設けている。奈良県は仮橋の通行を緊急車両に限定していたが、24年6月28日から一般車両に開放した。ただし、雨量や斜面変動が一定値を超えた場合は通行止めとする(出所:奈良県)

[画像のクリックで拡大表示]

斜面崩壊が起こったのは、奈良県下北山村の山あいだ。

池原ダムの貯水池に沿った国道の上で、

モルタル吹き付けの法面(のりめん)

が幅20m、

高さ40mにわたって崩壊。

通行していた車が土砂に巻き込まれ、

1人が死亡した。

被災した区間は、池原ダムの建設に伴う付け替え道路として1955年~64年(昭和30年代)に、発破など現在の一般的な工法と異なる方法で建設された。

奈良県は発災直後に対策検討委員会(委員長:大西有三・京都大学名誉教授)を設置し、

現地調査や

応急対策を進めるとともに

恒久復旧の検討に着手した。

調査途中の24年1月時点で、

アンカー工による

再崩落の防止や

橋建設による被災箇所の迂回といった

恒久復旧の案をまとめ、

工期を1~3年、

費用を数千万~20億円ほどと試算していた。

ところが、調査が進むにつれて、

被災箇所の周辺で再び斜面崩壊が起こる危険性が次々と明らかになった。

ボーリング調査で、

地表から30mほどの深さまで複数の亀裂や開口があると判明。

航空レーザー調査などによって、

大規模な深層崩壊が起こりやすい地形や地質が一帯に広がっていることも分かった。

23年12月の斜面崩壊も、

表層より深い位置に滑り面が生じる「岩盤崩壊」だったと見られる。

当初の恒久復旧案では切り土の施工によって深層崩壊を誘発したり、

将来的に深層崩壊が起こって橋が流されたりする可能性が高い。

奈良県は、

対策には高度な技術が必要だとして

権限代行による復旧を国交省に要望。

同省が24年3月に復旧事業に着手した。

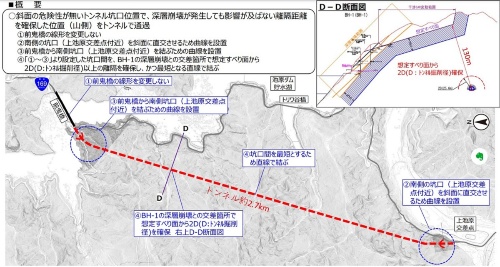

破線がトンネルによるルート案。国道169号の前鬼橋の付近と上池原交差点の周辺をつなぐ(出所:国土交通省奈良国道事務所)

[画像のクリックで拡大表示]

斜面崩壊で通行止めの国道169号、現ルートの復旧諦めトンネル建設 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)