CO2が4割減る超高層ビルは木造床やエスカレーター移動、日建設計が驚きの構想

池谷 和浩

日建設計は二酸化炭素(CO2)排出量を最大40%削減可能な次世代型脱炭素オフィスビルのプロトタイプを2024年5月15日に公表した。建設から改装、供用期間中に消費するエネルギー、除却までを含めた「ホールライフカーボン」(WLC)を総合的に削減する提案だ。グリーントランスフォーメーション(GX)推進法が施行され、今後、本格化すると見られる脱炭素投資を念頭に、新たな選択肢を提示する狙いがある。

脱炭素オフィスビルのプロトタイプの外観パース。高さ約160m、延べ面積約10万m2という想定だ。階層をまたいだ斜材(ブレース)で地震力に対抗する(出所:日建設計)

[画像のクリックで拡大表示]

プロトタイプは都心における約8000m2(容積率1300%)の用地を想定し、テナントタイプのオフィスビルとして基本設計を行ったもの。規模は35階建てで高さ約160m、延べ面積約10万m2だ。

日建設計によると、標準的な計画手法を用いたビル(以下、標準ビル)の場合、同じ延べ面積10万m2でもより集積度は高くなり、23階建て、高さ120m程度に収まるという。プロトタイプは各階の有効床面積を抑え、容積率の上限まで縦方向に伸ばすという考え方に基づく。これには様々な意図があるが、その1つには構造部材の削減がある。

「これまで超高層のオフィスビルでは、柱と柱の間のスパンが18mに達するような、無柱の大空間が求められてきた。その発想を転換しようという提案だ」(同社設計グループアソシエイトの見杉亮誠氏)

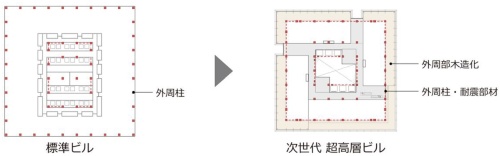

標準ビルとプロトタイプの平面比較。長い横架材で大空間を得ようとすると、梁せいが大きくなり、架構全体の部材が増える。一方、中間位置に柱を立てて合理化すれば部材は減らせる。プロトタイプは図の外周柱部分にブレースを取り付ける想定だ(出所:日建設計)

[画像のクリックで拡大表示]

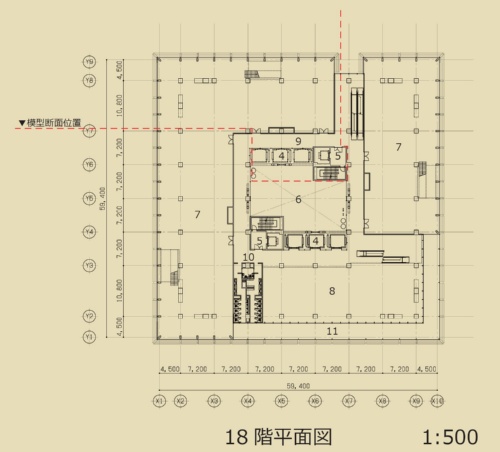

プロトタイプの18階平面図。執務空間内に柱が立っている。中央の吹き抜けを取り巻くように小規模エレベーターを配置し、各階移動にはエスカレーターを併用するアイデアも盛り込んだ(出所:日建設計)

[画像のクリックで拡大表示]

大スパンをあきらめ、執務スペースに柱が出ることを許容すれば、スパンを抑え、部材を削減できる。プロトタイプでは加えて、中間柱から窓側、つまり建物外周部を木造化する想定だ。標準ビルに比べて密度が下がり、階数も増えるが、木材は鉄に比べて比重が小さいので、建物全体の総重量は3分の2に抑えられるという。地下1階部分に免震層を設けて免震建物とし、さらに部材を削減する